孙铭九,这个从“捉蒋英雄”到汪伪武官的转变,实在让人感慨:他是民族英雄,还是历史罪人?

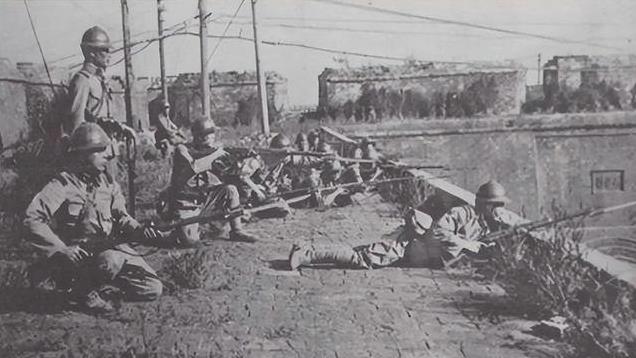

1936年的西安事变,张学良和杨虎城“绑”着蒋介石逼他抗日,成了中国近代史上一场惊天动地的事件。而在这场戏剧性十足的事件中,孙铭九是直接冲进骊山搜山、捉住蒋介石的人。当年,他是张学良的心腹爱将,东北军的热血青年。时间一转,抗日战争期间,他却成了汪伪政府的武官。一个曾经的抗日分子,怎么就成了卖国者?这反差大的经历,值得好好琢磨。

【为什么会这样呢,我认为有以下几个原因】

1. 从忠诚到迷惘:张学良的衰败,让孙铭九失去了“靠山”

孙铭九的崛起,完全是因为张学良的提拔。从给张学良的弟弟护驾,到成为张学良的私人卫队长,张学良对他不仅信任,还送过私人定制的瑞士表。这份“老板和员工”的关系再铁不过了。西安事变后,张学良主动送蒋介石回南京,结果被扣押,东北军群龙无首,孙铭九再也找不到方向。尤其是“二二事件”后,他试图通过武力清除主和派,却彻底激怒了东北军高层,逼得他只能去红军躲避。张学良的衰败,直接让孙铭九的忠诚无处安放。一个缺乏政治智慧的军人,失去了靠山,迷惘是必然的。

2. 理想与现实的割裂:从热血青年到现实妥协

孙铭九年轻时,是个典型的民族主义者,信奉“抗日救国”。现实却狠狠打了他的脸。西安事变后,他跑到天津租界,生活落魄到连饭都吃不上。试问,一个曾经意气风发的军官,沦落到靠朋友接济为生,这种落差谁能承受?这个时候,汪精卫抛出“曲线救国”的橄榄枝,承诺高官厚禄,还能保住家人安全。孙铭九动心了。他可能是想先“活下去”,但正是这一步踏错,让他从抗日英雄变成历史的污点。理想主义者一旦对现实妥协,就很容易滑向深渊。

3. 性格中的致命弱点:眼高手低,缺乏定力

从历史表现看,孙铭九是个行动派,但缺乏深思熟虑。他在西安事变中表现得勇猛果断,但后续的“二二事件”却暴露了他的短视。他的行动激化了东北军内部矛盾,导致自己被孤立。后来,他加入汪伪政府,甚至亲自策划刺杀陈云的行动,试图“立功”。这说明,他渴望通过冒险和投机来改变命运,但却一次次失败。他的性格中缺乏定力,遇到挫折就容易选择捷径,甚至不惜背离自己的原则。从“捉蒋英雄”到汪伪武官,这种转变背后,是他性格中的致命缺陷在作祟。

孙铭九的一生,像一场跌宕起伏的戏剧。他曾经热血报国,但现实的打击和性格的弱点,让他一步步滑向深渊。如果说他是英雄,确实有过捉蒋的壮举;但如果说他是罪人,加入汪伪政府的事实又无法开脱。历史人物的评价从来复杂,孙铭九无疑是其中一例。