邓小平这一辈子跟上海有着很深的渊源。16岁那年,他和八十多个伙伴一起,从上海坐船去法国半工半读。23岁回到祖国后,上海又变成了他早期投身革命斗争的关键地方。等到新中国成立,邓小平一直很在意上海的发展。到了改革开放那会儿,他给上海留下了独特的印记和许多名言。

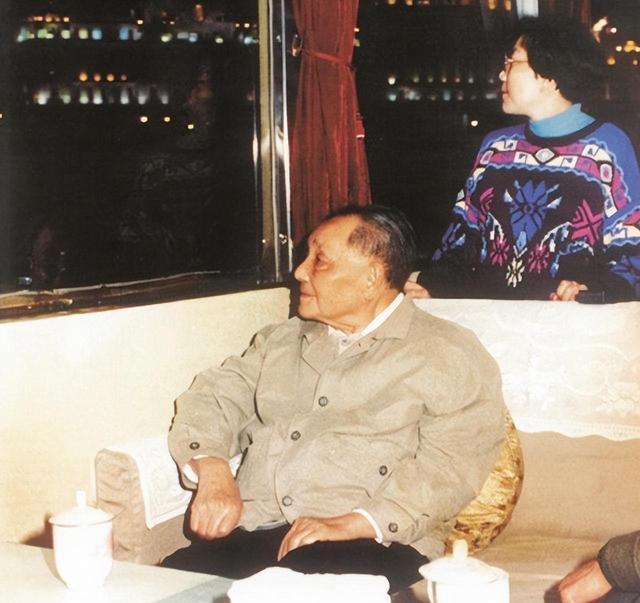

从1988年到1994年,邓老连续七年都在上海过年。这让不少人觉得,邓老对上海可真是情有独钟。但其实,邓老心里跟明镜似的,知道这颗曾经的东方明珠不能就这么一直黯淡无光。

【倒下的巨人】

现在的上海,到处都是高楼大厦,热闹得很。但要是把时间拉回到40多年前的改革开放刚开始那会儿,上海其实已经问题一大堆了。虽然那时候上海每年给全国赚的钱占了六分之一,但它自己手里头留的钱却不多。这样一来,上海的城市基础设施就显得特别老旧,欠下的账也是多得吓人。

说白了,这种情况在新中国刚成立那会儿就有了。从1949年到1958年这十年间,咱们国家外头的环境可不太平,帝国主义国家虎视眈眈,国防安全时刻受着威胁。所以,那时候国家搞工业,重点是往内地发展。像上海这样的沿海大城市,主要是给内地各地提供资金、技术和人才,帮忙推动经济发展。

但这种经济增长方式实际上阻碍了上海经济的稳步前行。想当年,上海可是在经济排行榜上独占鳌头好几十年,风光无限。可现如今,它碰到了不少麻烦:生产设备老旧,没法及时更新换代;轻重工业比例失调,问题一直得不到解决;生产潜能也被束缚,施展不开。

1958年之后,咱们党中央慢慢察觉到,开发沿海地区的工业潜能,是推进我国工业化的一条快车道。所以,邓公立刻带着团队去了上海考察。他不仅亲自指导制定了上海的长远规划,还明确指出上海工业建设得往“高端、精细、尖端”这条路子上走。邓公态度坚决地说:“上海要干,就得干票大的,小打小闹可不值当!”

【上海要搞就搞大的】

上海得改革,这是那时候所有明白人的共同看法,但怎么改,这可是个大难题,毕竟那时候的上海,乱得跟一锅粥似的。

改革开放后的十多年时间里,上海因为老是站在改革队伍的后面,结果它在全国甚至全球的影响力很快就缩水了。那时候,上海的经济增长速度,一度只能达到全国平均水平的一半。

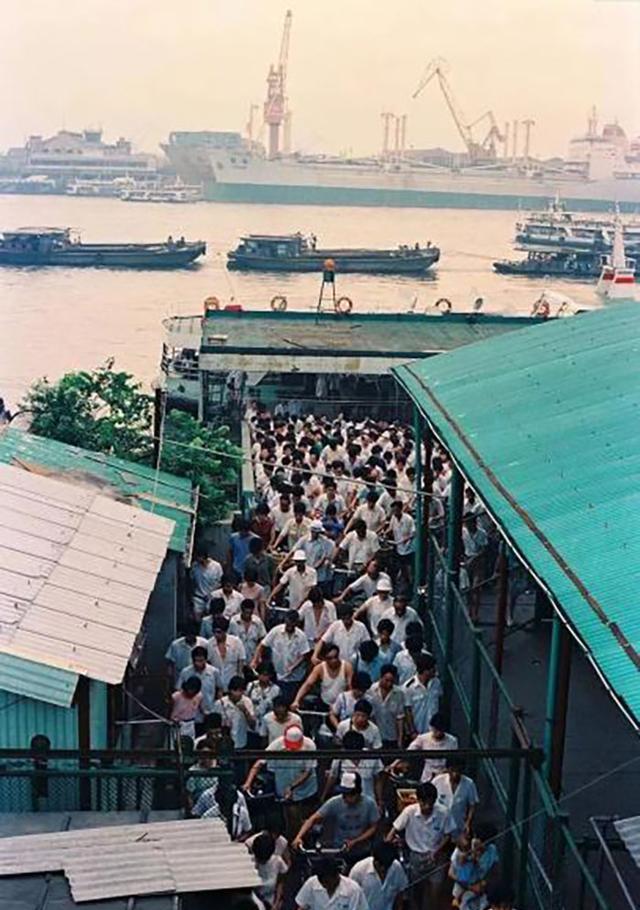

那时候,上海财政资金紧张,只够勉强维持城市的基本维护。结果,交通拥堵、环境污染这些问题都冒了出来,交通不方便还老导致踩踏事故。特别是大雾天,航线都停了,雾一散,大堆人急着过江,各种意外就容易发生。而且,当时上海总共就只有16条渡轮线路和4条车渡线,哪儿能满足得了市民们的出行需求啊。

曾经风光无限的龙头城市,如今连基础的城市建设都搞不起来,真是让人心里不是滋味。等那些经济特区一路摸爬滚打,好不容易有了点成绩,邓公这才把注意力转到了上海,打算给这个伤痕累累的庞然大物来一场大刀阔斧的“整治”。

1988年那会儿,邓公选择在上海过了他的头一个春节。那时候上海正闹甲肝,好多人都躲着不去,可邓公偏要去,坚持跟上海市民一起过年。过完年后,没多久,在上海西郊宾馆就开了场大会,叫“上海市浦东新区开发国际研讨会”。会上说得明明白白,上海得重新打造它的经济中心地位,还要当好连接国内国外的重要枢纽。

1990年新年1月份,过完在上海的第三个新年后,大年初一那天一早,邓公在宾馆里聊起了浦东的发展建设。在聊天时,邓公好几次说到:

还有件事情得提一下,就是关于上海浦东的开发,你们得多留意一下。

上海是咱们的杀手锏,要发展好上海,那可是条快速成功的路子。

这次聊完天后,浦东要开发开放的事儿就算定下来了。多亏了邓公的帮忙,浦东摇身一变,成了上海改革的领头羊。

都说“致富先通路”,浦东的发展之路也遵循着这条老理儿。那时候,上海财政手头紧,但政府拍胸脯担保,想办法通过外贸途径借钱。他们打算路建好了,就转让一部分权益给人家,这样还是筹到了一大笔钱。

资金到位后,南浦大桥、杨浦大桥等项目就一个接一个地建起来了。到了1993年年末,邓老还亲自去走了走杨浦大桥。记得那天,天气特别冷,还下着雨,但邓老还是坚持要到桥上走一趟,亲自看看浦东的新样子。

之后,邓公亲自推动,杨高路扩宽和重建项目、浦东煤气厂第二阶段建设等工程都陆续开始规划了。有了这些方便市民的交通大动脉,上海的经济贸易迎来了大发展。在这个过程中,邓公还不断给工作人员打气,告诉他们:

期望上海的朋友们脑筋再活络些,胆量再壮大一些,行动再迅速一点。

邓公讲的那句“要更有魄力些”,意思挺直白,就是说上海的老百姓,要是瞅准了啥事儿,那就得放开胆子去尝试,去闯荡。要是不敢闯、不敢试,上海就很难有啥大变化。

【一年一个样,三年大变样】

1992年,邓公在上海过了他的第五个新年后,马上对上海的发展速度表达了深深期待。他说:“希望上海每年都能有新变化,三年内能有大的不同。”这是邓公对上海最深切的寄语,也是在那个关键时刻,他给上海的一个鼓舞人心的号召。

邓公心里头一直有个念想,关于上海的开发开放,他总觉得有点可惜。他多次跟上海市委书记和市长说:“上海这开发啊,来得晚了些,咱们得加把劲儿往前赶!”

但说实话,上海之所以“慢半拍”开始发展,真的是因为当时历史条件限制,没办法的事。新中国成立后,我们国家还一直面临着战争的威胁,那时候大家都担心会爆发大战,这种心态对整个国家的经济建设影响特别大。像上海这些沿海城市,本来工业基础挺不错的,但因为得时刻准备着打仗,所以国家只能把发展的重点放到内地去了。

就是这么个理儿,邓公心里头一直琢磨着,要是早点儿在上海搞起经济特区,那上海的发展肯定又是另一番模样了。虽说动手晚了点儿,但邓公对上海那可是信心满满,他没少跟上海市民说,咱可以学学深圳、珠海、厦门那些经济特区的法子,虽说起步晚了,但好歹不用自己瞎摸索了。

从1992年起,上海接连搞了三个“三年大改造”项目。头一个三年,主要是忙着修路;接着的第二个三年,重点转到了建房上;到了第三个三年,城市环境和管理成了重中之重。这三个“三年大改造”项目,总共要花掉3100多亿的建设资金。

在经历三轮“三年大变身”后,上海的立体交通网络渐渐有了模样,上千栋高楼大厦和数不清的居民楼如雨后春笋般涌现,整个上海的城市景观大变样了。后来,市委书记黄菊在谈到上海这十年的变迁时,满是感慨地说:“但凡经历过这段时光的人,都会觉得:这路走得真不容易。”

除了继续推进改革,邓公对上海的人才队伍建设也相当重视。1992年他到上海考察期间,邓公多次强调:

我们这些老一辈的人,主要就是别插手太多,得给新来的年轻人足够的空间去闯荡,看着他们一点点成长起来。我们得主动把位置腾出来,在旁边适当搭把手,但别成为他们的绊脚石。遇到他们做得不太好的地方,咱们得好心去帮忙指导,心里得时刻装着培养下一代接班人的事儿。

挑人得挑对,挑好了就得好好栽培,让更多年轻人快快长大成才。等他们出息了,我们心里就踏实了。现在还是悬着心呢!说到底,最重要的还是咱们党内得整顿好,别出问题,这样我们才能安心睡觉。

多亏了邓公的全面领导和规划,上海的改革进程才能够迅速加速。在十年光景里,上海从队伍末尾一跃成为改革开放和振兴发展的领头羊。这十年间,基础设施不断完善,高端人才也逐渐聚集,这些都给上海工业的持续发展铺设了稳固的路基。

【上海最后的一次机遇】

1994年的时候,邓老最后一次到上海来,那时候他身体已经很差了,走路都费劲。但他还是硬撑着在上海过了他第七个年。要回北京的那天,邓老特地让黄菊上了火车,在火车上,他认真地对黄菊说:“你们得赶紧抓住20世纪最后这点时间,这可是上海最后的大好机会了。”

邓公多次叮嘱上海得抓住大好机会,他觉得照上海现在这发展速度,还有将来的势头,完全有可能超越别人,后来居上。结果也没让邓公失望,在20世纪快结束时,上海就搞起了自贸区,还调整了工业结构,进行了浦东的一系列改革,实实在在把机会给抓牢了。

大楼再高,也得从地基开始建,上海翻天覆地的变化,就是当时中国大发展的一个写照。靠着我党领导的明智决策和牢牢把握方向,才有了这些让人惊叹的大发展。种种事实都摆着,邓老对浦东的判断没错,对上海的看法更是精准。

邓公掌舵时,上海正处于风雨飘摇之中。但借着改革开放的大好时机,它迅速崛起,重振了东方明珠的雄风。邓公心里一直装着上海,而上海的发展也没让邓公失望。