“你说这幅画,怎么会有这种错误呢?”这是毛主席在谈及那幅风靡全国的油画《毛主席去安源》时提出的疑问。在这幅画广为人知的背后,却藏着一些鲜为人知的细节,其中两处由毛主席亲自纠正的错误,至今仍在许多人心中留有深刻的印象。

这幅画的创作与1967年北京举办的一场展览密切相关。当时,为了纪念毛主席领导安源工人运动的历史事件,组织方希望通过一幅有代表性的画作,将毛主席带领工人进行革命斗争的精神和气魄传达给民众。幸运的是,这一艰巨的任务最终落到了年轻画家刘成华的肩上。尽管面对巨大的创作压力,刘成华依然不畏艰难,踏上了为画作寻找历史真相的征途。

刘成华的背景非常显赫,作为中央美术学院的优秀学生,他在素描和绘画方面的天赋早早得到了导师和学界的认可。然而,面对这样一项具有历史意义的任务,刘成华清楚地知道,单凭课本上的记载和历史书中的叙述,远不足以创作出一幅深入人心的艺术作品。于是,他决定亲自前往江西萍乡的安源煤矿,去了解当年发生的真实历史事件。

1967年7月,刘成华抵达安源后,通过和当地老工人的交流,他了解到许多毛主席、刘少奇、李立三等人参与领导安源工人运动的事迹。这些曾在历史书上未曾提及的细节,使得刘成华对当时的历史有了更为生动和深入的理解。尤其是一些老工人讲述的毛主席亲自视察工矿的场景,让刘成华获得了创作灵感。

从1921年秋,毛主席第一次来到安源煤矿,到1922年,在毛泽东和刘少奇的领导下,安源工人成功发动了罢工运动并取得了初步胜利,这一段历史的深刻意义,对于刘成华来说,是他创作《毛主席去安源》的核心动力。他希望通过自己的画笔,展现毛主席年轻时的革命理想和坚定信念,以及他与人民群众的紧密联系。

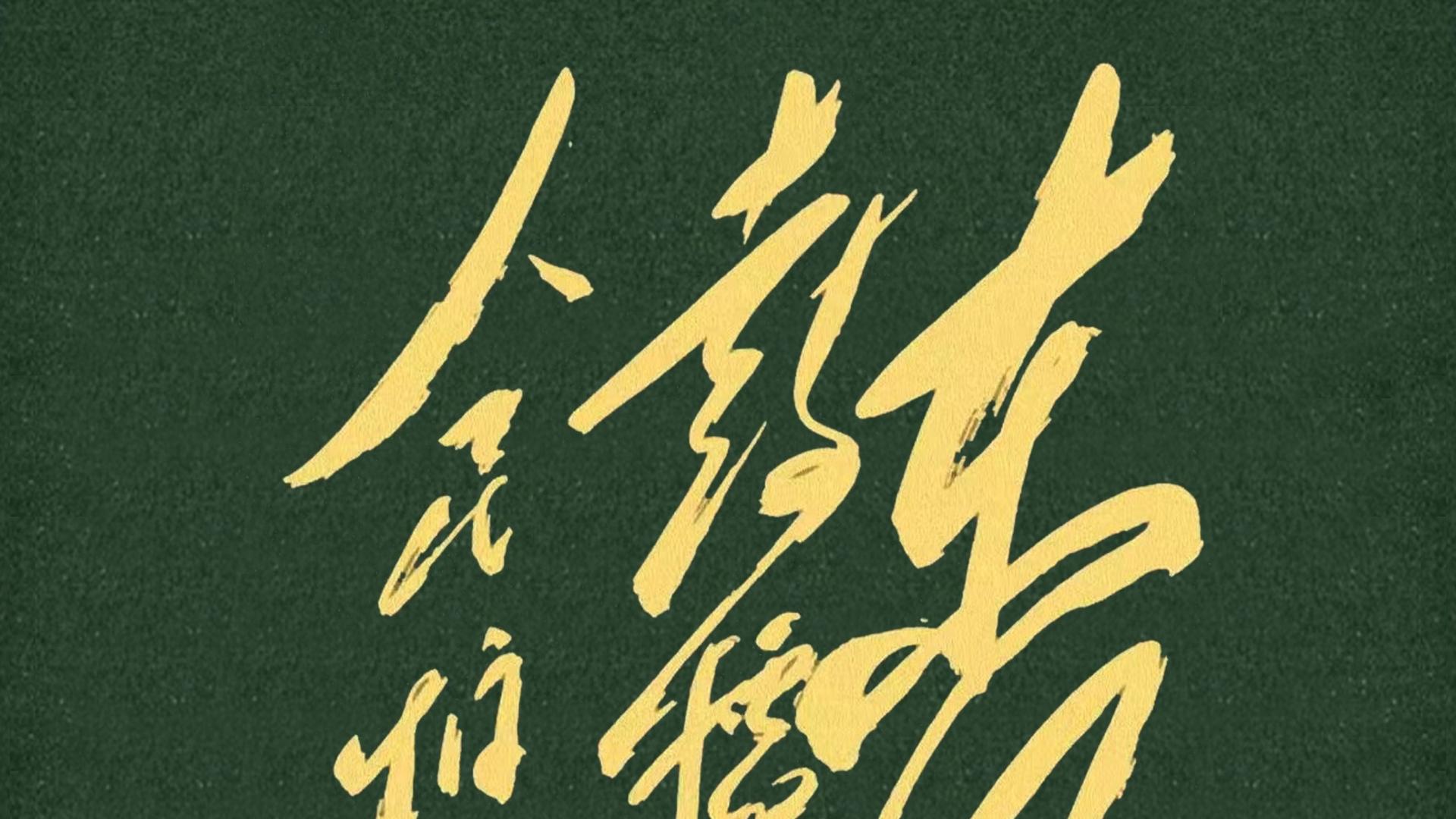

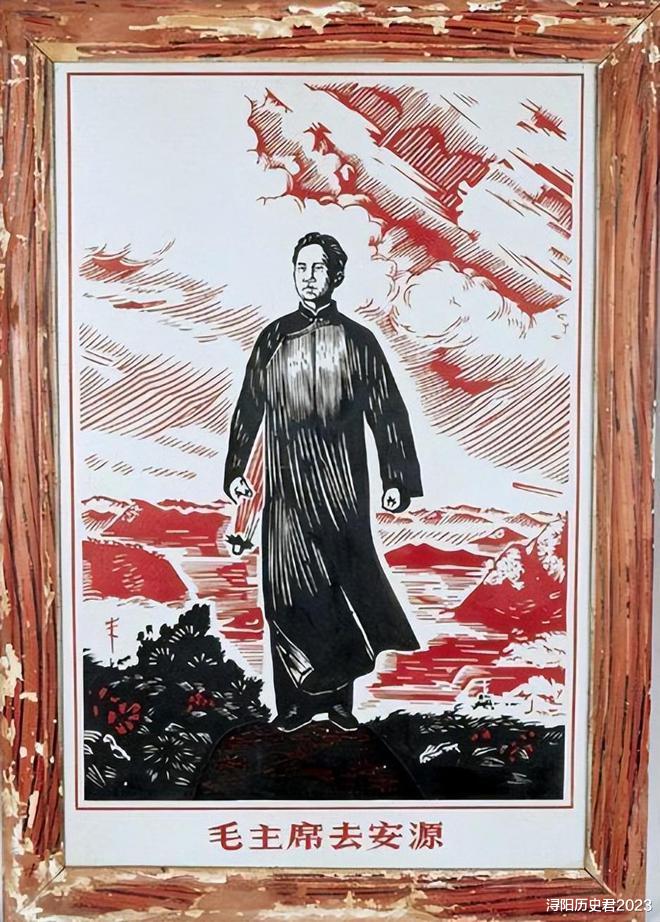

通过对历史事件的充分了解,刘成华终于构思出《毛主席去安源》的画面构图。画中,年轻的毛主席背负青山,身穿青布长袍,左手紧握拳头,正步伐坚定地走向安源。在他身后的山峦之中,风雨欲来,仿佛象征着即将到来的革命风暴。而毛主席的眼神,则坚定而充满信念,仿佛在告诉世人,革命的胜利指日可待。这幅画迅速捕捉到了毛主席青年时代的革命精神,也展现了他不畏艰难、勇往直前的决心。

这幅油画创作完成后,立即引起了全国范围的关注。1967年10月1日,《毛主席去安源》在中国革命博物馆展出,不久后便成为了全国人民热议的焦点。至1968年7月1日,《人民日报》等多个媒体纷纷刊登了这幅画的彩色图页,画中的毛主席形象也成了那个时代的标志之一。各类与这幅画相关的商品,如邮票、像章和毛毯等迅速占据了市场,甚至小学生的课本上也出现了这幅画的身影。

与此同时,刘成华也因此迎来了他艺术生涯的高光时刻。然而,随着这幅油画的广泛传播,也引发了一些未曾预料到的争议和问题。尤其是在毛主席本人注意到这幅画之后,他提出了两点关于画作内容的修改意见。

在一次与秘书高长臣和警卫战士的谈话中,毛主席突然提到,《毛主席去安源》这幅画存在两处明显错误。高长臣不解地问:“主席,哪里有错误呢?”毛主席手指画中的细节,指出:“第一处错误是,画作的注释写错了,我第一次去安源是1921年秋,而不是1922年。第二处错误是,我第一次去安源时穿的是短袖,而不是长袍,脚上穿的是草鞋,不是布鞋。”

这两处看似微小的细节,实际上反映了毛主席对历史的严谨态度。他对自己形象的要求,更多的是通过这些细节展现出历史的真实面貌,正如他一贯所强调的:“历史不能允许任何伪造与错误。”

尽管这幅画在全国范围内产生了广泛的影响,但随着时间的推移,它的热度逐渐冷却。到了1980年,国家对上世纪六七十年代的一些作品进行了审视和处理,《毛主席去安源》也被从公众视野中撤下。对于这幅作品的历史地位,刘春华始终没有放弃过。他坚信,这幅画承载的不仅仅是艺术的价值,更是一段历史的见证,一种革命精神的传递。

同年,刘春华亲自将这幅画取回,并且将其收藏。在随后的几十年里,这幅画的价值不断升高,尤其是在1995年,《毛主席去安源》以605万元的价格拍卖,创下了中国油画的拍卖纪录。