74年八宝山王树声的追悼会,由一位元帅亲自主持,这位是什么人?

大别山人杰 英雄出世

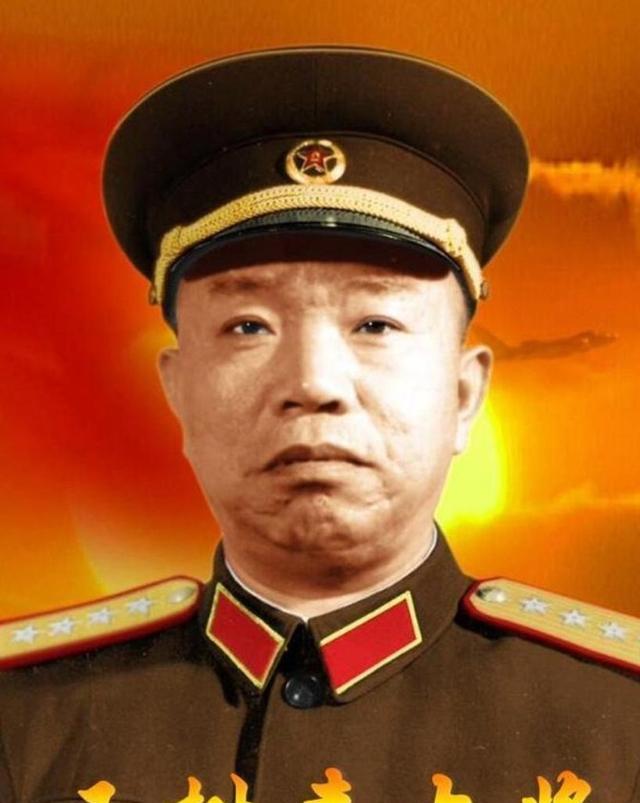

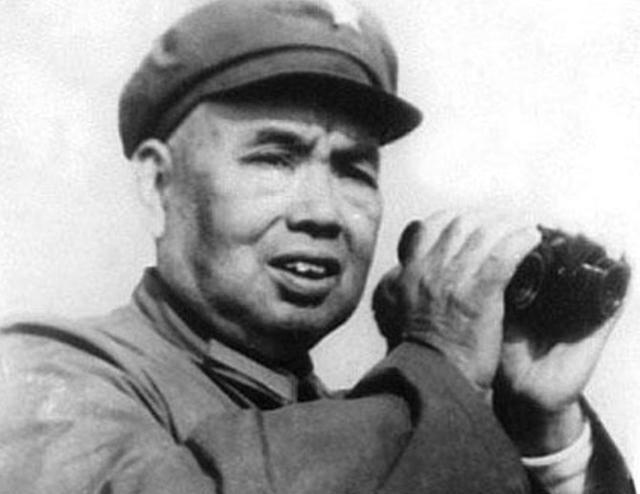

1974年1月,北京八宝山革命公墓内庄严肃穆。一幅画像悬挂在大厅正中,画像下方是覆盖着鲜艳五星红旗的骨灰盒,旁边静静躺放着毛主席亲自敬献的花圈。这是开国上将王树声的追悼会现场。从大别山走出的将军,曾是许世友等开国将领的老领导,即便在生命的最后时刻,仍牵动着无数人的心。当天,一位德高望重的开国元帅亲自主持追悼会,他就是叶剑英元帅。这位饱经沧桑的革命军人,为何能获得如此崇高的礼遇?让我们循着历史的足迹,重新认识这位鄂豫皖根据地的重要缔造者。

1905年的春天,湖北麻城乘马岗项家冲迎来了一个新生命。这个名叫王树声的婴儿,出生在一个小地主家庭。尽管家境尚可,但他并未过上锦衣玉食的生活。

大别山区的贫瘠与艰苦深深影响着少年王树声的成长。乡亲们的困苦生活,农民的辛酸泪水,都在他幼小的心灵里留下了深刻的印记。这段经历为他日后投身革命事业埋下了种子。

1923年,18岁的王树声考取了麻城县立中学堂。在这里,他遇到了改变他一生的人物——他的堂兄王幼安。王幼安是一名国文教师,更是中共党员董必武的门生。

在王幼安的引导下,王树声开始接触进步思想。十月革命的胜利、五四运动的洗礼,让这个年轻人对世界有了新的认识。帝国主义的侵略、封建主义的压迫、贪官污吏的腐败,这些社会现实让他看清了旧中国的本质。

从麻城县立中学堂毕业后,王树声立志要改变大别山区人民的命运。这个信念伴随着他走上革命道路,1926年,他正式加入了中国共产党。这一年,他21岁。

在接下来的岁月里,王树声带领着一支支革命队伍,在大别山区开展革命活动。他们翻山越岭,走村串户,宣传革命思想,发动群众,组织武装力量。大别山区逐渐成为革命的重要根据地。

那些年,王树声常说:"大别山孕育了我,大别山的人民哺育了我,哺育了红军。"这不是一句空洞的口号,而是发自内心的感恩。在他的带领下,大别山区的革命事业如火如荼地开展起来。

革命队伍在他的指挥下不断发展壮大,从最初的几十人发展到数百人。他们在大别山区建立了革命根据地,为中国革命事业的发展做出了重要贡献。这支革命力量,后来成为了鄂豫皖革命根据地的重要组成部分。

(文章结束)

巧遇革命母 命悬一线间

在麻城县的西张店街,一场生死追捕正在上演。王树声带领的游击队遭遇敌军伏击,战士们分散突围,他独自被数十名敌军追至街角。

街道上突然响起了密集的枪声,正在屋内纺线的周大娘警觉地站了起来。透过门缝,她看到一个熟悉的身影快速闪过,那是前些日子来村里做群众工作的共产党代表王树声。

敌军的包围圈在迅速收缩,他们在街道上挨家挨户地搜查。几名士兵架起了机关枪,威胁要将整条街的百姓全部处决。周大娘看着外面的阵势,果断做出了一个决定。

"王树声躲在我家!"周大娘从人群中站了出来。敌人闻言立即蜂拥而至,她不慌不忙地说:"他有两支枪,我先引开他,你们再去捉他。"

周大娘领着敌人走进堆放柴禾和杂物的屋子。她装模作样地挪开一只破旧的橱子,露出了一道夹墙门。门后藏着两个人——王树声和她的长子政道。

"外面那只白狗已经走了,你在这里多待会儿,让政道去看看。"周大娘对王树声撒了一个善意的谎。她牵起政道的手,关上暗门后走了出去。

来到卧室,周大娘托住政道的脸,仔细端详着自己的儿子。她轻声说:"政道,你出去,告诉他们,你就是王树声。"政道没有犹豫,毅然走出了家门。

敌人很快将政道捆了个结结实实。趁着夜色和混乱,真正的王树声悄然离开了西张店,消失在茫茫夜色中。

1951年,经历过无数次生死考验的王树声重返大别山。他打听到了当年的噩耗:政道被敌人砍下头颅,吊在了大柳树上示众,周家的房子也被一把火付之一炬。

这些年,王树声得知周大娘的二儿子跟随大军参加了黄麻起义,老三也在长征途中牺牲。为了寻找这位救命恩人,他派人四处打探周大娘的下落。

一个平常的下午,警卫员向王树声报告说有位老大娘要见他。当他快步走出房门,看到了那张熟悉的面庞,岁月的沧桑没有改变她的容颜。

"母亲!"相隔多年,这对革命母子终于重逢。周大娘的无私奉献,不仅救了一个共产党员的性命,更挽救了一位未来的开国上将,她用儿子的生命延续了革命的火种。

(文章结束)

叶帅送别 群众自发来

一九七四年初,王树声的病情急转直下。毛主席得知这一消息后,立即委托周总理代为探望这位老战友。

病榻上的王树声听到"总理来了"的消息,立即挣扎着要起身。周总理快步上前,紧紧握住了这位老同志的手。

在这最后的会面中,王树声向党和毛主席表达了深深的感激之情。周总理郑重地说:"树声同志,您是鄂豫皖根据地的重要缔造者,为革命做出了巨大贡献。"

1974年1月7日,王树声永远离开了他深爱的人民。在北京八宝山革命公墓,一场隆重的追悼会正在举行。

大厅正中悬挂着王树声的遗像,骨灰盒上覆盖着鲜艳的五星红旗。毛主席送来的花圈放在一旁,寄托着最高领袖对这位老战友的思念。

叶剑英元帅亲自主持追悼会,现场气氛庄严肃穆。许多来宾红着眼眶,努力压抑着悲伤的情绪。

消息传开后,附近的居民自发前来送别这位人民将军。这样的场面在八宝山革命公墓并不多见,充分体现了王树声在群众心中的崇高地位。

追悼会上,王树声的战友们纷纷前来告别。他们在遗像前驻足良久,向这位并肩作战的老友深深鞠躬。

徐向前元帅发表了动情的悼词,高度评价了王树声为新中国建设做出的历史性贡献。这既是国家和中央对王树声一生的肯定,也是对这位革命战士最好的告慰。

追悼会结束后,王树声被安葬在八宝山烈士陵园。多年以来,前来祭奠的人络绎不绝,墓前的鲜花从未凋零。

按照王树声生前的遗愿,他的妻子杨炬将部分骨灰送回了故乡安葬。这片养育他的土地,见证了一个革命者从朴实青年到开国上将的伟大转变。

许多开国将领都曾在王树声麾下效力,对这位老领导怀着深深的敬意。就连脾气倔强的许世友见到王树声,也要恭敬地称一声"老领导"。

从叶剑英元帅亲自主持追悼会这一细节,足见王树声在军界的崇高威望。这位来自大别山的将军,用毕生积累的威信影响和团结着一代代革命军人。

(文章结束)

清廉一生 将星永耀

在新中国成立后的岁月里,王树声始终保持着艰苦朴素的作风。一次因公负伤,他的腿部需要静养,警卫员去街上买了一只鸡回来为他补身子。

王树声听说用的是公车,立即叫停了准备启程的汽车。他命令警卫员记下出发时的里程表数据,等买好鸡回来后,他亲自计算了车费交给司机。

财务部的工作人员看到王树声递来的车费,连忙推辞说买只鸡不必这么认真。王树声却坚持道:"规则就是规则,私人的事用了公家的车,就必须交钱。"

一些亲朋好友仗着与王树声的关系,想在城里谋个好职位。对这样的请托,王树声毫不留情地回绝:"我的权力是党和人民赋予的,只能用来为人民服务。"

在家风家教方面,王树声更是严格。他常说:"党员的品格不仅要看大事上的表现,更要看小事中的行动,尤其是当你掌握权力的时候。"

新中国成立之初,许多开国将领都对王树声怀着特殊的敬意。在他们眼中,这位老长官不仅有卓越的军事才能,更有高尚的品格修养。

就连性格刚烈的许世友,见到王树声也要放下将军架子,毕恭毕敬地喊一声"老领导"。这份发自内心的尊重,源于王树声在战争年代的威信和新中国建设时期的表率作用。

王树声的一生,见证了中国从战火纷飞到和平建设的伟大转变。从大别山走出的将军,用清廉正直谱写了一曲革命者的赞歌。

在八宝山烈士陵园,王树声的墓碑前总是鲜花常伴。人们缅怀的不仅是一位军事家,更是一位始终与人民站在一起的革命战士。

王树声的故事在军界广为流传,他留下的精神遗产影响着一代又一代军人。从西张店的惊险突围到八宝山的最后告别,王树声用生命践行了对党和人民的忠诚。

妻子杨炬遵照遗愿,将部分骨灰送回故乡安葬。这是王树声对生他养他的大别山的深情回报,也是一个革命者对初心的坚守。

在军界流传着这样一句话:要学习王树声同志清正廉洁的革命精神。这不是一句空洞的口号,而是对一位开国上将毕生追求的最好总结。

不懂就不要装懂,王树声是大将不是上将