书写自己

——读盛欣夫《书画释疑》之八

文/丁伟驹

我特别赞赏许岩先生为《书画释疑》写的《宽格局 臻境界》一文对欣夫先生极其忠肯而恰当的评价:欣夫先生是“实践个性书法的先行者和布道者”,我还需加一句:艺术探索的“苦行僧”!他从六岁开始学书画,长达六十余年,在他的《书画释疑》的后记写道:“才使我逐步成熟,才认识到如何坚守传统,如何在传承基础上书写时代,如何找到天赋与艺术语言的契合点。“(《博古 放松 写自己》)他的每一个字每一幅画浸透着他摸索的艰辛和创新的勇气,终于探索出一条艺术创作之路:“书写自己”!

▲《图式》,内页

如果说“流露真我”是欣夫先生创作思想的基石,那么,“书写自己”则是他艺术创作所追求的理想境界,有着很高的审美理论价值。

“书写自己”不是“王小二卖瓜,自吹自擂”,而是由艺术创作的个性化的特征决定的。然而,只有优秀的艺术家才能达到“书写自己”的艺术境界。

我国现代美学理论开拓者和奠基人之一王朝闻先生在《美学概论》中指出:“一切伟大的艺术家都是由于他们具有自己的鲜明的创作个性,才能对艺术的发展作出独特的贡献,用自己与众不同的作品丰富了人类艺术的宝库,使社会的多种多样的审美需要得到满足。”(《美学概论》人民出版社1981年第一版 第149页,下面引文只标页码)其实,欣夫先生也深知此理,他在书画艺术创作上的不斐的成就和杰出的理论建树,就在于他在书画艺术六十余年来艰辛探索、坚定不渝地追逐“书写自己”的艺术境界而结出的丰硕成果!尽管“这个过程太长了,付出也太多了!”(《博古 放松 写自己》

欣夫先生倡导 “书写自己”,就是主张艺术创作的个性化。何谓“艺术创作的个性”呢?我们不妨把欣夫先生与王朝闻先生的论述作个比较:

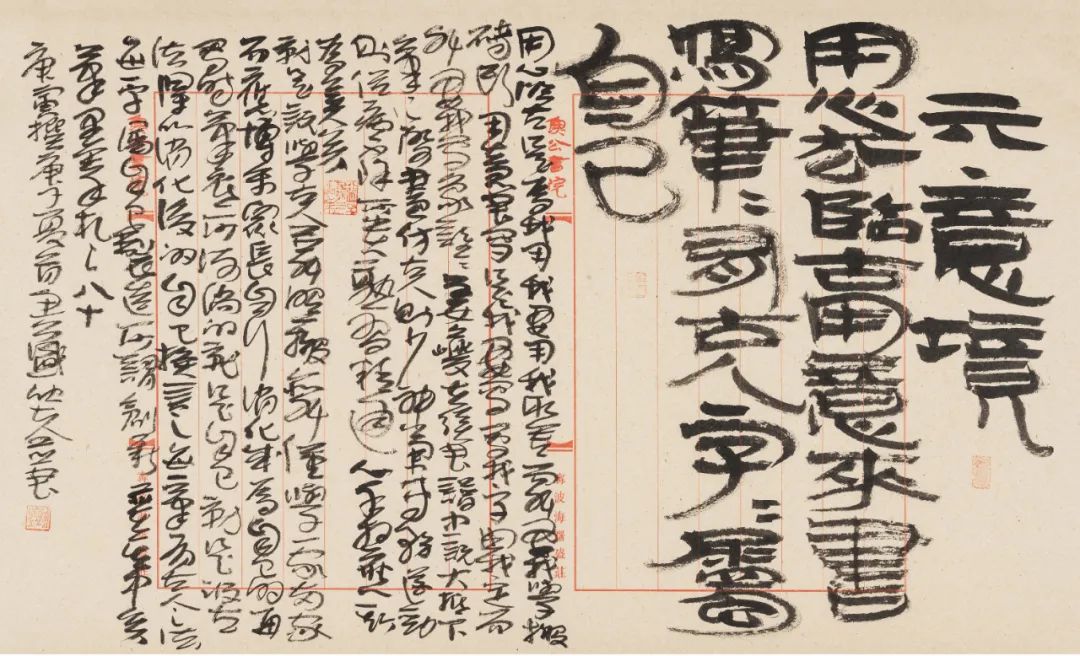

“艺术创作的个性”的要义,欣夫先生说:“不是重复自己,亦非再现古人,而是通过自己的消化和酝酿,流出自己的新酒。”(笔墨手札之八十二)

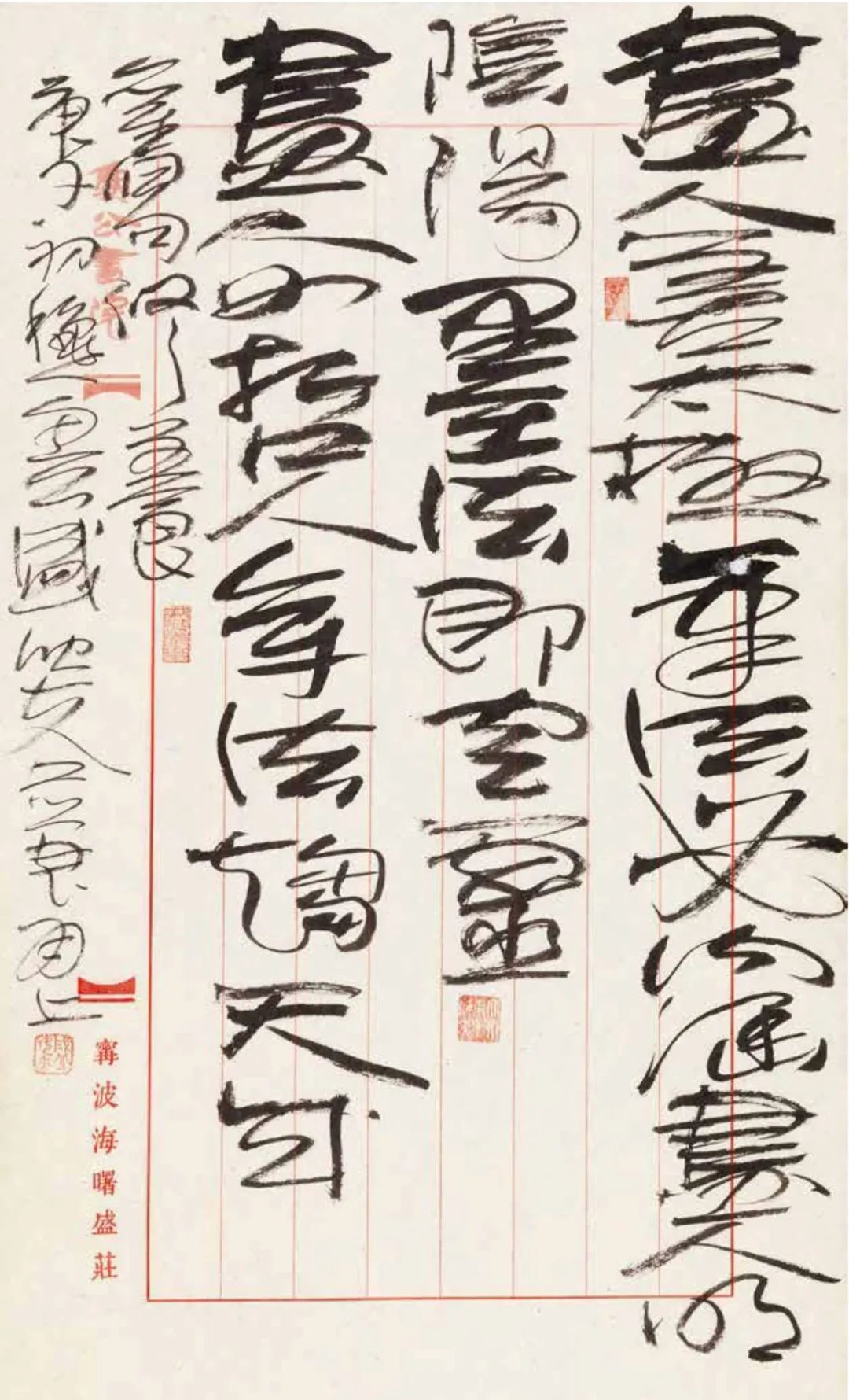

▲《书画释疑》笔墨手札之八十二

王朝闻先生说:“就是一个艺术家区别于其他艺术家的主观方面各种具有稳定性的明显特征的总和,它是在一定的生活实践、世界观和艺术修养基础上所形成独特的生活经验、思想情感、个人气质、审美理想以及创作才能的结晶。”(第150页)

一位书画艺术实践家与一位美学理论家,在对艺术创作个性化的表述何等相似,可谓异曲而同工的了!连他们用的比喻:一个用“新酒”,一个用“结晶”,也是那么的类同,真可谓“心有灵犀一点通”了!

欣夫先生“书写自己”的要义之一:“亦非再现古人”。这是因为“每一个具有自己的鲜明的创作个性的艺术家,对客观现实的美都有一种不同于其他艺术家的独特感染力,特别适合于敏锐地捕捉那打动了他的某一种特殊的美。”(《美学概论》第150页)

▲《书画释疑》笔墨手札之八十

我们不妨对欣夫先生以“鱼”为审美对象的画作,作进一步的探讨。

自古以来以鱼为审美对象的画家包括近代艺术大师吳昌硕、张大千、齐白石在内,举不胜举。但大多把鲤鱼、鲫鱼及其鲫鱼之变种锦鱼作为画作的对象,这是可以理解的。鲤鱼有两须,有龙之象,故有“鲤鱼跳龙门”之传说而受到画家们的崇拜:鲫鱼及其变种锦鱼更以其体态的玲珑、游姿线条的柔美和色彩的艳丽,博得画家的亲睐和宠幸。

寿星 20.5x60cm

由于“鱼”与“余”的谐音,自古以来“鱼”便成为我们民族的吉祥之物,受到艺术家共同追捧的审美对象並不意外。欣夫先生也不例外,如前文所说,他把“鱼”作为“审美对象”也是植根于我们民族数千年对“年年有余(鱼)”的美好愿望的追求,我们可以从他成长的家乡固有的风俗寻觅到他的审美轨迹。在他的家乡一年伊始的最崇高的祈福形式莫过于新年祭祀典礼,而在祭祀的祭台上放着活生生的一条鱼,祭祀之毕又把它放生到寺庙的“放生池”中,这种民族的对“年年有余(鱼)”美好愿望的追求以对“鱼”那种宗教式的崇拜形式,无疑震撼着幼年欣夫对“鱼”的崇敬情感,而他幼少时所忍受饥寒之迫的体验,更把心目中的“年年有余(鱼)”的审美理念渗透到画“鱼”的意象之中,成年之后,他又把画“鱼”升华到“激励着人们去实现自己的梦想”的崇高胸怀。

慢生活 20.5x60cm

欣夫先生曾对我说他号“鱼”不取加三点水的“渔”之缘由:古人以“渔”为名号並不少见,如清戏剧家李渔,号笠翁。然“渔”有“杀伐”之意,例“捕鱼”是耳,故于心不忍,弃“渔”而用“鱼”为号,以示其对“鱼”的保护、怜悯和尊重之意,用今天话表述,就是保护生态,人类应与“鱼”共存。从欣夫先生之号弃“渔”而用“鱼”,可见其对“鱼”的情怀已远远超乎常人之情了!

然而,在具体的“鱼”的审美对象上,欣夫先生並未投众人之趣、步前人之后尘,却多画的是“鲶鱼”。尽管“鲶鱼”与“年余”也是谐音,古今书画家画“鲶鱼”也不少。然而欣夫先生画笔下的“鲶鱼”有寄托着他的独特的审美情趣,他独具慧眼,从“鲶鱼”独有的“生命活力”的生物特性的强烈感受,並从“鲶鱼”的刚健的形态上“捕捉”到了王朝闻先生所说的“打动了他的某一种特殊的美”:哪里有“鲶鱼”,那里就有旺盛的生活朝气和生命的活力,这就是他对“鲶鱼”的特殊情感的精神支柱和审美的心理基础。欣夫先生画笔下的“鲶鱼”,它的清正刚健,活力四溢的艺术形态有着区别于其他画家的独特之处。

我曾开玩笑地对欣夫先生说:“您之对‘鱼’的酷爱,连您书之‘字’,每笔都似鲜弄活跳的‘鱼’。”虽说是玩笑话,但我总觉得他的每个字的线条中都溶进了“鱼”的“活力”的元素,这是欣夫先生特有的而非别的艺术家所能捕捉到的“鱼”的“特殊之美”!

旧句修养 简草 77x47cm

以此同理:菊,陶潜之“独特的审美对象”,若无他的“不为五斗米折腰”的豪气,何来“采菊东籬下,悠然见南山”的那种“不同流合污”的淡泊恬静之美;竹,是郑板桥之“独特的审美对象” ,若无他的几度宦海沉浮的经历,何有他画笔之下的“竹”具有“任尔东西南北风”而挺拔坚韧之刚健美。

历代书画艺术家包括其他艺术的创作实践足以证明“书写自己”,就是书写自己从社会实践的体验所获得的独特的审美观念和审美情趣而形成他独特的稳定的审美对象和审美形态,用欣夫先生的话说,就是“流出了”特有醇味的“新酒”。

欣夫先生“书写自己”要义之二:“不是重复自己”。这比之于“亦非再现古人”更高的境界,如他所言:创作是“以激情写,常出新意,却不可重复。”(笔墨手札之八十三)“不可重复”,就是说艺术家创作的独创性,不仅指以同一审美对象为创作题材的艺术家们,对这“对象”各有各自的“创作个性”的特征,相互有着“不可重复”性;就是同一艺术家创作的同一题材的字画,也都是“唯一”的,不可复制的,若可重复,便不是艺术。欣夫先生针对当前艺术界题材的固化、创作内容的类同化、创作形式的模式化倾向说:“艺术不应等同于商品属性。如若批量生产,就无精神内核”(笔墨手札之卅五)他从商品的属性反证了艺术的“个性化”特殊性。

旧句上园 草书 77x47cm

欣夫先生“不可重复”的创作理念有着深厚的哲学基础的。古希腊哲学家赫拉克利特曾经说过:“人不能两次走进同一条河流”,似同世界上没有相同的两片叶子一样。试想,欣夫先生创作了第一条鱼,就不可能“重复”创作同一条鱼。我们鉴赏盛先生的“鱼”,可谓是“千鱼千面”,这就是艺术家的创作个性,也是的艺术的珍贵所在。

要艺术创作达到“书写自已”而又不“重复自己”的境界,只有一条路可走:“常出新意”!仍如欣夫先生所言:“每一个字属于自己制造。所谓创新,亦在其中矣。”(笔墨手札之八十)!

知欣夫先生者莫过许岩先生,他精辟概述了欣夫先生的艺术独到之处说:“既有传统的笔墨工夫,又独辟蹊径、领异标新,给人强烈的陌生的美感。”(《宽格局 臻境界》)许先生为欣夫先生新创了“陌生美”的审美概念,贴切地表达了欣夫艺术创作的“个性特征”——“独辟馍径,领异标新”!

在此,我极其赞赏许岩先生关于“陌生美”的内涵本质之表述:“‘陌生美’的根基不是在创新就是行走在创新的路上。”换言之说,“书写自己”,既“非再现古人”,又要“不是重复自己”,不断“创新”,酿出“新酒”,呈献社会。

要“创新”,让作品有着“陌生美”,让艺术创作不断流出“新酒”,欣夫先生《书画释疑》之《后记》的标题七个字,便为后辈指点了迷津——博古 释放 写自己

博古 为寻找自我

释放 乃释放自我

(《书画释疑》第218页)

唯“博古” 和“释放”才是通达“书写自己”艺术最高境界之大衢!

2021年12月20日初稿,21日晨修改。

(作者:丁伟驹,84岁 1963年杭州大学中文系毕业,中学语文高级教师)

书名:书画释疑

盛欣夫 著

西泠印社出版社

《书画释疑》一书为中日文双语对照版本。日本书道与中国书法同源异流,颇有共通之处,双语版本有利于共同商讨书法未来,互利互补,共同发展;有利中国书画国际化,有利中华文化全球共享。

2021年12月31日,盛欣夫在西泠印社出版社为读者签名

2019年9月27日,在浙江省博物馆书写入心·盛欣夫书画捐赠研讨会上

鱼公书院·埭溪别院一角