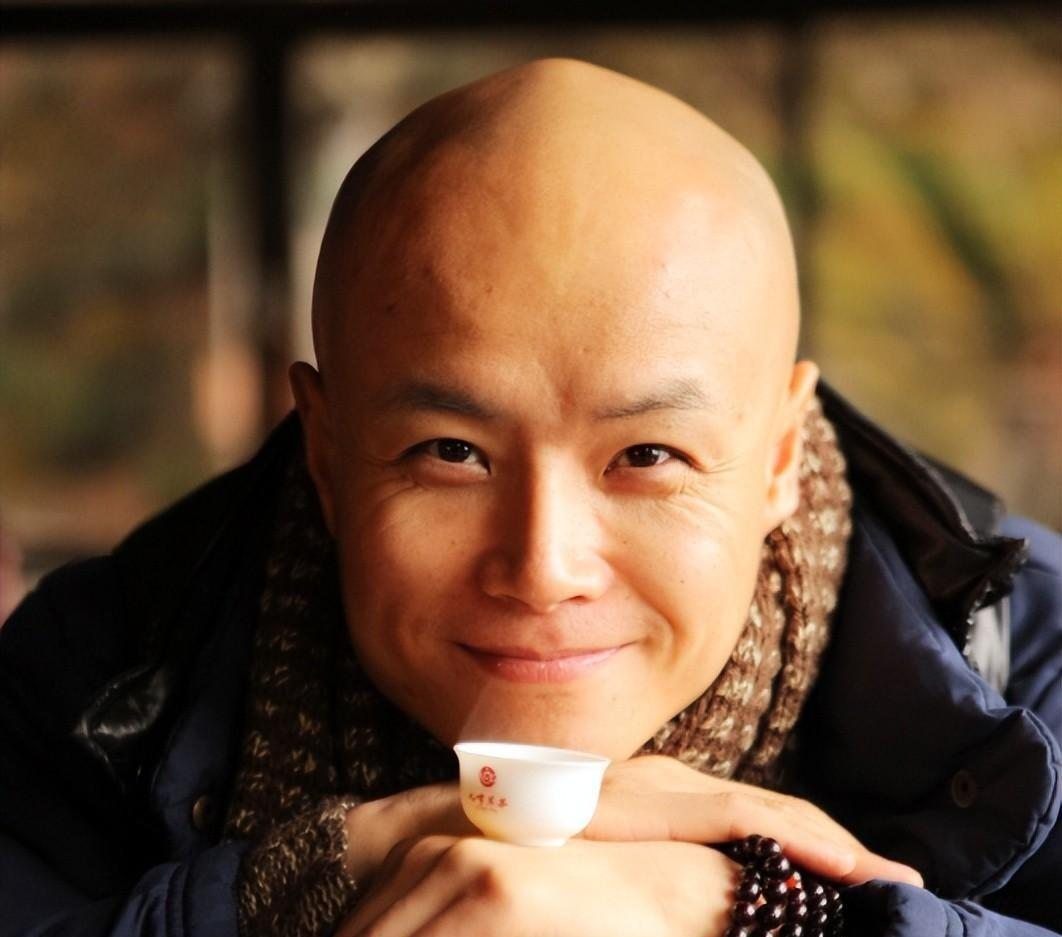

2023年夏天,当某短视频平台突然被#乐嘉发疯文学#话题屠榜时,无数年轻人像发现新大陆般围观那些古早综艺片段。那个曾在《非诚勿聊》里精准剖析微表情的光头导师,在醉酒骂战视频中竟化身行走的表情包。这种集体考古狂欢背后,藏着个细思极恐的行业真相——我们正在批量生产"真人秀人设期货"。

时间拨回2010年,江苏卫视制作中心会议室里,《非诚勿扰》总导演黄菁盯着收视曲线图眉头紧锁。刚开播三个月的节目陷入同质化困局,直到有人提议:"要不要试试那个搞性格色彩的光头?"这个临时起意的决定,意外开启了娱乐圈人设经济的黄金时代。

乐嘉的横空出世绝非偶然。根据中国传媒大学《综艺节目嘉宾人设图谱》研究,2009-2015年间,情感观察类节目嘉宾的"专业权威度"指标年均增长47%,而"娱乐性"指标却下降23%。制作团队深谙观众既渴望专业指导又需要戏剧冲突的心理,于是乐嘉被包装成"行走的测谎仪"——西装革履搭配光头造型形成视觉反差,每分钟180字的语速营造知识密度压迫感,独创的"三秒破防话术"更是成为收视密码。

这种工业化人设打造在移动互联网时代迎来全面升级。某MCN机构创始人向我透露,现在打造一个"专家型网红"的标准化流程包含78个环节:从声线训练到微表情管理,甚至精确计算每句话的留白时长。他们最新推出的"虚拟情感导师"项目,通过AI分析5万小时婚恋节目数据,已经能生成比真人更符合观众期待的犀利点评。

2023年8月,某直播平台顶流情感主播"知心大叔"突然翻车。这个曾创造单场GMV破亿纪录的账号,因为被扒出镜头后的辱骂助理视频,48小时内掉粉200万。这场危机完美复刻了乐嘉当年的坠落轨迹,暴露出人设经济的致命缺陷——情感投射与真实人格的必然错位。

清华大学行为经济学实验室的跟踪研究显示,观众对"权威人设"的信任度存在18个月的保质期。当乐嘉在《超级演说家》里摔酒瓶时,恰好处于他人设周期的第17个月。研究团队负责人王教授指出:"观众对人设的叛逆期与明星的膨胀期形成共振,这种双重失控就像定时炸弹。"

更值得警惕的是平台算法的推波助澜。某短视频平台前算法工程师爆料,系统会主动放大争议性内容:"当乐嘉正常点评时,完播率只有42%;但他摔话筒的片段,完播率飙到81%。"这种数据导向正在制造恶性循环,2023年上半年娱乐圈"发疯文学"相关话题播放量同比暴涨300%,直接导致更多艺人选择极端化人设。

三、集体造神背后的认知代偿在杭州某互联网公司担任用户研究总监的莉莉告诉我,她们最新调研发现Z世代对人设崩塌的容忍度比 millennials 高出60%:"年轻人把明星人设当作限定款盲盒,塌房反而成为收集成就。"这种消费心态转变,折射出全民造神运动的深层心理机制。

当我们在《非诚勿扰》里为乐嘉的"一针见血"鼓掌时,本质上是在为自己的婚恋焦虑寻找代偿方案。复旦大学社会心理学系2023年发布的《亲密关系代偿研究》显示,经常观看情感综艺的群体,线下真实恋爱次数反而减少23%。这种虚拟情感指导的盛行,恰如直播间里的"知识付费"——我们购买的从来不是解决方案,而是焦虑缓解的即时快感。

更吊诡的是,人设崩塌正在演变为新型互动娱乐。B站上"鉴证乐嘉发疯文学"的二创视频播放量突破5000万,网友用鬼畜剪辑将他塑造成"内娱初代疯批美人"。这种集体解构行为,何尝不是对过度包装时代的黑色幽默?就像某条高赞弹幕说的:"看他从情感判官变成欢乐喜剧人,我突然原谅了老板画的饼。"

结语:在造神与弑神之间回看乐嘉工作室最新发布的佛经抄写短视频,3万条评论里既有"大师我悟了"的玩梗,也不乏"好好活着就行"的真诚劝慰。这场持续十四年的人设轮回,终于在大众的集体狂欢中达成微妙平衡。或许我们早该明白,娱乐圈从来没有真正的"人间清醒",有的只是被流量放大的性格切片。

下次打开情感直播间,不妨把进度条拖到产品讲解环节。当那些"把价格打下来"的嘶吼响起时,你会突然发现:所谓的情感导师和带货主播,不过都是人设经济的不同变体。在这个全民参与造神的时代,或许保持适度怀疑才是真正的清醒。就像某个深夜,我在某过气明星直播间听到的那句自嘲:"感谢还在看我的328个家人,你们才是真影帝。"