翻开任何一本历史教材,秦始皇统一六国定格在“公元前221年”,而哥伦布发现新大陆则标注为“1492年”。这道横亘在时间轴上的“公元”分界线,像一道无形的文明裂缝——它源自6世纪修道院修士的鹅毛笔,却在全球化时代成为全人类的时间坐标。当我们使用“2025年”时,是否意识到这个数字背后,藏着基督教文明对世界的时空重塑?

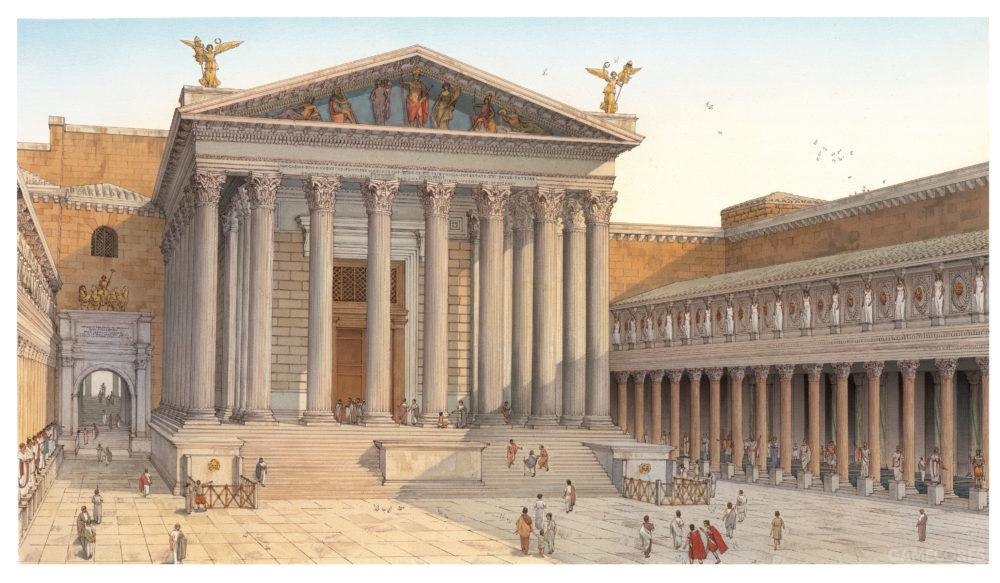

一、被重构的时间坐标系公元525年春天,罗马修道院的羊皮纸卷上,修士狄奥尼修斯正在破解一道难题。教会为复活节日期争论不休,这位精通数学的修士另辟蹊径:他逆向推算出耶稣诞生年份,将此后岁月标记为“吾主之年”(Anno Domini)。这个原本用于宗教节期的算法,却在300年后查理曼加冕时(800年12月25日),被铸成帝国的时间权杖。

当神圣罗马帝国的使节将AD纪年文书送往拜占庭,东正教世界仍在沿用“创世纪年”——那年被记为6308年。在君士坦丁堡的圣索菲亚大教堂,两种纪年法的碰撞如同东西教会的裂痕,预示着时间秩序即将迎来剧变。

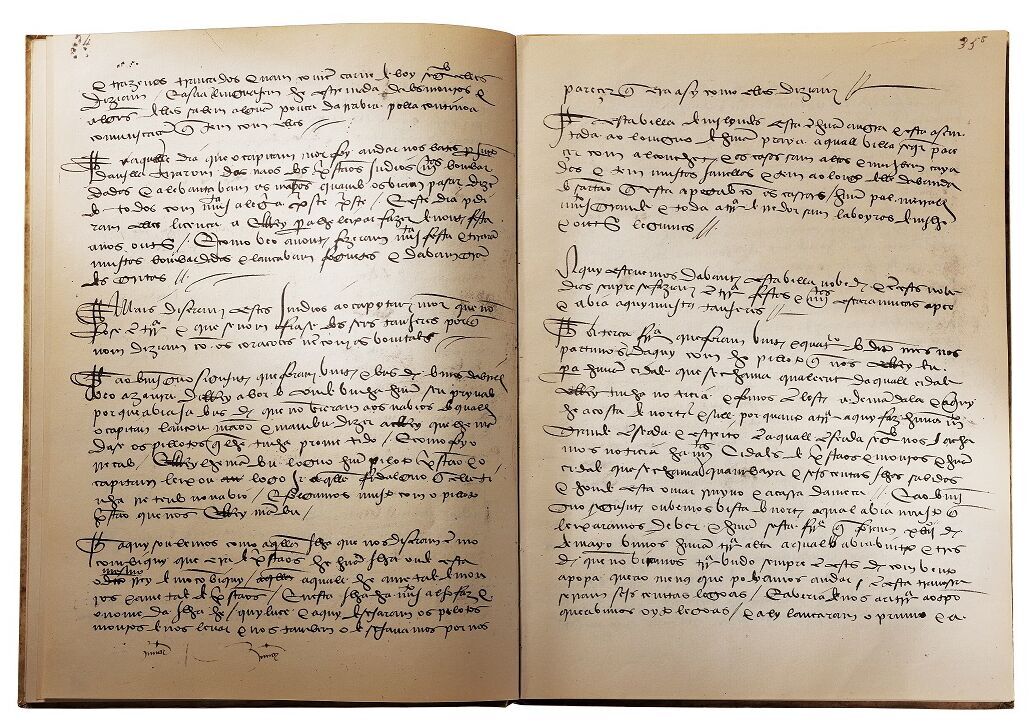

二、殖民舰队上的时间枷锁1497年7月8日,达伽马舰队从里斯本启航时,航海日志首页赫然标注“1497 A.D.”。这支寻找香料之路的船队,不仅装载着火炮与十字架,更携带着一套完整的时间体系。在印度卡利卡特港,葡萄牙人强迫当地统治者签署的贸易协定,落款处用拉丁文书写日期——这是南亚次大陆第一次被纳入基督纪年法的时间网格。

更具象征意义的一幕出现在墨西哥特诺奇蒂特兰遗址。1521年8月13日,西班牙征服者科尔特斯在阿兹特克太阳历石旁,用剑尖刻下“1521 A.D.”。考古学家发现,这个数字恰好覆盖在历石“第五太阳纪”的铭文上,两种时间观的叠加如同文明征服的隐喻:欧洲的线性时间吞噬了美洲的循环时间。

三、历法改革中的神权魅影1582年10月4日深夜,罗马城的更夫敲响子时钟声后,整个天主教世界突然跌入时间黑洞。教宗格里高利十三世颁布新历,要求次日直接跳至10月15日——这消失的10天,表面是为修正儒略历的春分误差,实则是要夺回被新教侵蚀的历法解释权。

在巴黎,数学家韦达计算出新历法每3323年仍会产生1天误差,但这份报告被教廷束之高阁。更具讽刺意味的是,当牛顿在1687年发表《自然哲学的数学原理》时,英国仍在沿用旧历。伦敦交易所不得不准备两套日历,商人们戏称这是“与上帝讨价还价的时间”。

四、纪年困境里的文明自尊康熙八年(1669年)正月,钦天监监正南怀仁遭遇尴尬时刻。他依据西洋新法预测的日食,比《大统历》精准得多。养心殿里的铜壶滴漏声声催迫,最终迫使清朝在《时宪历》封面上并列标注“康熙八年”与“1669年”。这种折衷,在1902年《辛丑条约》签订时被彻底打破——条款中的“光绪二十七年”后面,永远跟着“1901年”的括号。

而在伊斯坦布尔,1926年元旦的宣礼塔异常沉默。凯末尔废除希吉来历的政令正在实施,老城的钟表匠哈桑同时调校着两种计时器:伊斯兰历的月相盘停在1344年,格里高利历的指针却已指向1926年。店门外,抗议者高举《古兰经》呼喊:“时间岂能被殖民!”

五、量子钟摆下的时空革命1972年1月1日,格林尼治天文台的原子钟开始用铯原子振动定义秒长。这个号称“绝对客观”的协调世界时(UTC),却仍在每年六月或十二月等待国际会议决定是否添加闰秒——人类终究无法完全摆脱地球自转的古老韵律。

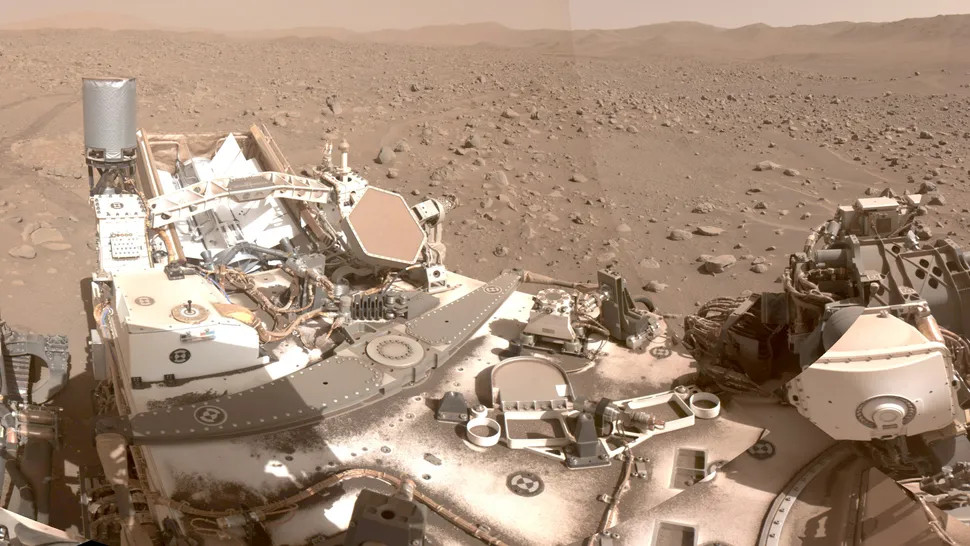

更深刻的颠覆发生在火星探索中。当“毅力号”探测器传回第15个火星年数据时,NASA科学家突然意识到:火星日比地球长约39分钟。他们在报告中创造性地使用“Sol”(太阳日)概念,这让人想起1582年那些丢失10天的欧洲农民。或许未来火星殖民地的历史课本会这样开头:“在地球旧历公元21世纪,人类开始了星际纪元的探索……”

结语纽约联合国总部前,那座显示四种纪年的历法钟永远定格在矛盾中:犹太历5783年、伊斯兰历1444年、印度历1945年与公元2023年并肩而立。这让人想起墨西哥太阳历石上重叠的1521——所有时间体系终将成为文明层积岩中的化石。

当元宇宙里的数字原住民开始用区块链时间戳重写历史,我们或许正在见证新的时间秩序诞生。就像6世纪那位推算耶稣诞生的修士不会想到,自己随手写下的“A.D.”,会在二十个世纪后依然切割着人类文明的时空认知。时间的裂痕终将弥合,但人类追寻共识的脚步永不停歇。