大家在讨论体育的时候,兴奋剂似乎总是个绕不开的话题。

尤其是当我们看到某些国家的运动员频频出现在检测榜单上时,不禁会想:这背后是不是有什么隐情?

最近,世界泳联公布的2024年兴奋剂检测报告就引发了不小的争议,因为前32名接受检测次数最多的游泳员竟然全是中国人。

这到底是为什么呢?

今天我们就来聊聊这个话题。

首先要说的是,中国游泳员的频繁检测并不完全是负面的。

世界泳联和中国游泳队一直致力于维护一个公正的比赛环境,所以他们对兴奋剂的态度是非常严格的。

这么多中国运动员频繁接受检测,不仅是为了严防兴奋剂,还展示了中国体育的自律精神。

说到这个“自律精神”,真不是一个空话。

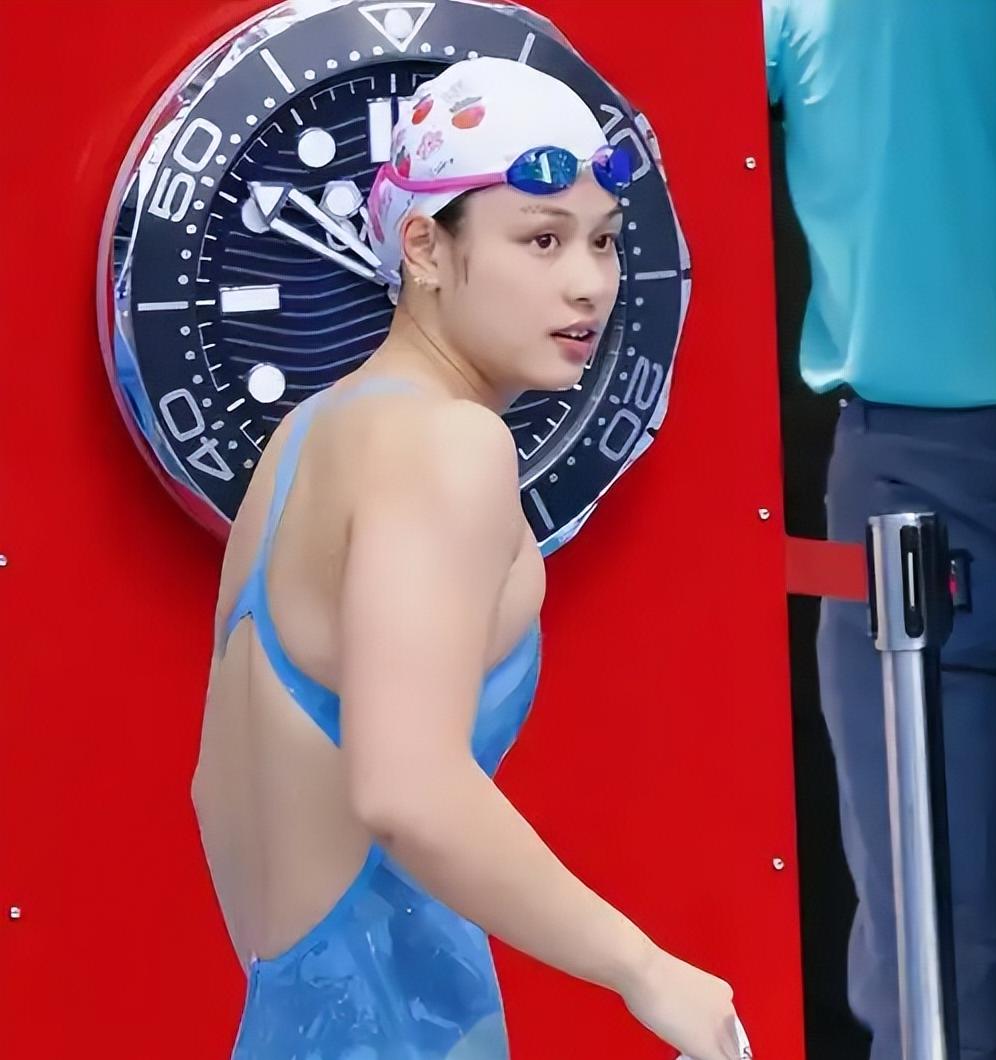

大家知道,唐钱婷和覃海洋这两名运动员在2024年分别接受了38次和35次兴奋剂检测。

这两个数字其实挺吓人的,因为普通运动员的检测次数远远达不到这个水平。

有人可能会问:是不是这些运动员真的靠兴奋剂取得成绩呢?

实际上,频繁检测更是为了证明他们的清白,让国际赛场对中国运动员的质疑无从下手。

接着,我们详细看一下唐钱婷和覃海洋的检测次数。

38次和35次检测是什么概念?

这意味着他们每隔十天左右就要接受一次检测。

这种高频率的检测不仅表示运动员的日常生活被打乱,更代表了一种强有力的“反复证明”。

比如说,有时候他们刚训练完,还没来得及休息,一纸通知就来了:要去检测了。

这些看似繁琐的检测安排实际上是很有意义的。

大家还记得2021年的东京奥运会吗?

一时间,23名中国游泳运动员的药检都呈阳性,其中一些运动员还是东京奥运会的参赛选手。

当时这个事件在国际上闹得沸沸扬扬,美国媒体更是没完没了地报道各种细节。

虽然最后被认定为一起“误服事件”,但是这对中国游泳队的声誉造成了不小的损害。

所以,从那之后,中国游泳队在检测上就格外严谨了。

不同国家之间的检测标准其实也是有差异的。

咱们看看美国的例子。

在美国,游泳选手的检测次数也不少,但是和中国比起来还是少了一些。

丽根·史密斯是美国的顶级游泳选手,她在2024年接受了22次检测,这个次数已经是美国选手中的最高了,但和唐钱婷、覃海洋比起来,还是差了不少。

这里并不是说美国对兴奋剂不上心。

实际上,美国反兴奋剂机构USADA对本国运动员的监管也是非常严格的。

只是由于各国的反兴奋剂机构不同,标准和检验方式也会有所不同。

这引发了一个问题:是否存在国际标准不统一的问题?

有些国家的运动员可能感觉自己检测频次多,就好像被“特殊对待”一样。

既然是国际比赛,为什么不在检测标准上更加统一透明呢?

全球反兴奋剂压力与中国运动员的应对

频繁的检测无疑给中国运动员带来了很大的压力。

尤其是国际上的舆论和政治压力,比如说美国媒体和一些运动组织对中国游泳队的持续质疑和施压。

2021年的“误服事件”之后,这种压力更加明显。

有人甚至提议要出动FBI对中国游泳队进行调查,听上去像是天方夜谭,但显然这种强烈的国际关注让中国运动员压力山大。

面对这种压力,中国游泳员还是很努力地在证明自己。

通过频繁接受检测,他们主动让外界看到:中国运动员既然能有好成绩,就是靠实力,而不是靠兴奋剂。

这种自律和坚韧的精神,实际上也是一种国际舞台上的“杀手锏”。

同时,中国运动员的实际行动也在逐渐扭转一些西方国家的不友好态度。

结尾那这些检测的意义究竟在哪里呢?

我觉得,最大的意义在于公平竞技。

兴奋剂检测不仅是对运动员个人的要求,更是对一个国家体育精神的整体展示。

中国游泳员频繁接受检测,不仅证明了他们自己的清白,也展示了中国对体育公平性的重视。

当然,这个过程中确实面临了很多挑战和压力,但正是这些压力和挑战让我们看到了运动员的毅力和韧性。

在全球范围内,运动员的努力和成绩理应获得尊重。

一份份检测报告就像是一张无声的答卷,告诉大家:我们是靠实力竞争,不给兴奋剂任何机会。

这种态度不仅是对体育精神的捍卫,也给所有关注体育的人传递了一种信任和希望。

通过这件事,我们也能看到,面临国际上的各种压力和质疑,中国运动员依然能够坚定自己的信念,用实际行动守护体育精神。

这才是真正值得尊敬和学习的地方。

希望未来无论在哪个国家,都能看到更多运动员在公平的环境中,凭借自己的努力和汗水赢得荣誉。

在公平竞争的路上,每一个人的坚持都值得被关注和尊重。

呵呵,蓝精灵都没事,这泳联也没必要存在了

科技战。比的就是谁能研究出检测不出来且效果嗷嗷好的兴奋剂。[呲牙笑]

没用的表现

要检测就一视同仁,猴屁股队怎么没有接受这多次检测呢?

我们的体育组织只是干饭的吗?

欺负,霸凌主义,会遭报应的