街头“隐形”的女性流浪者

在城市的大街小巷,我们时常能看到流浪汉的身影,他们或是裹着破旧的棉被在桥洞下栖息,或是在垃圾桶旁翻找着生活的“希望”。然而,你是否留意到,这些流浪汉中女性的身影却极为罕见。这背后,隐藏着诸多残酷且现实的原因。

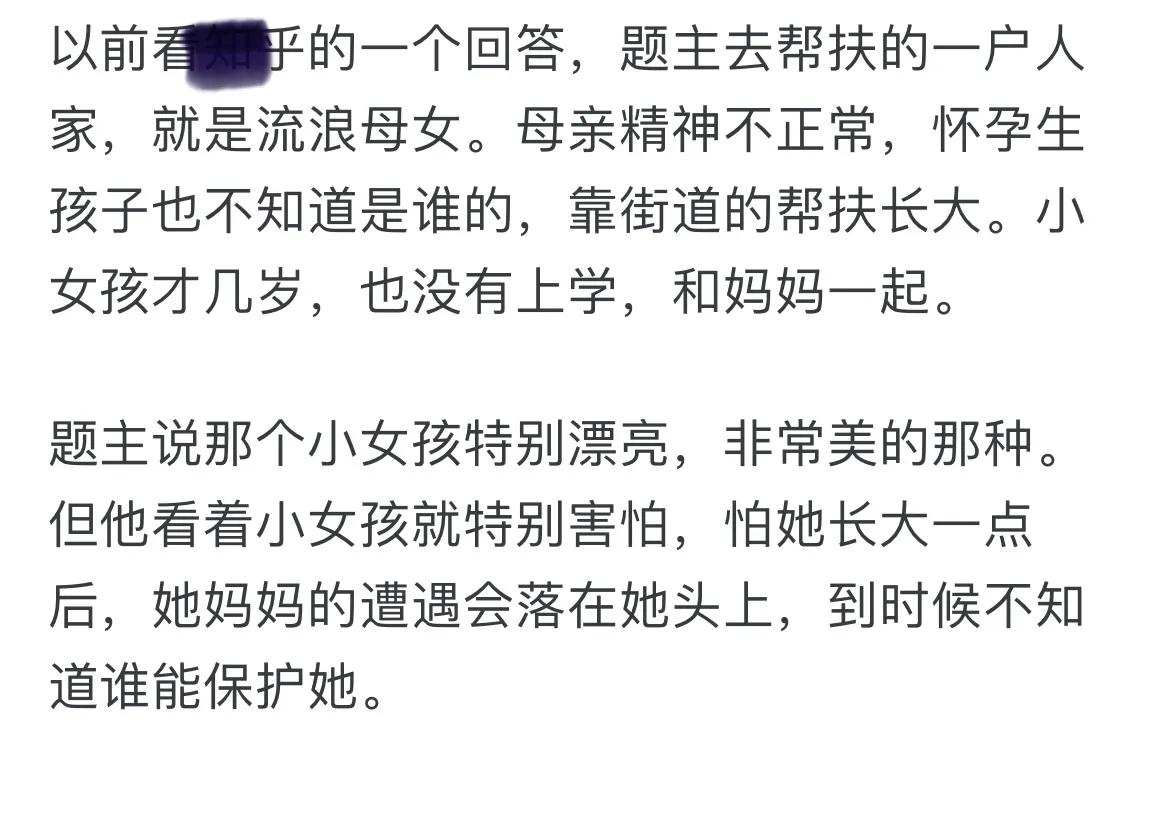

对于女性流浪者而言,人身安全是一座难以逾越的大山。在社会的阴暗角落里,潜藏着一些心怀不轨之人。女性天然在体力上处于相对弱势,一旦成为流浪汉,就如同置身于危险的荒原。她们毫无防备地暴露在街头,极易成为犯罪分子觊觎的对象。那些在夜晚独行的女性,哪怕只是短暂的流浪经历,都可能遭遇性骚扰甚至更严重的侵犯。这种随时随地可能降临的危险,使得女性在被迫流浪时,往往会想尽办法逃离街头,寻找相对安全的庇护之所,比如救助站,或者投靠哪怕只有一丝可能的亲友。

乞讨获取食物,对女性流浪者来说也困难重重。在人们传统的认知里,似乎更倾向于同情那些身体有残疾、看起来更为落魄的男性流浪者。女性流浪者,尤其是年轻女性,在乞讨时,可能会被一些人误解为不务正业、骗取同情。路人在面对她们时,常常投来怀疑的目光,施舍也就变得吝啬起来。而且,街头乞讨往往存在着一定的“地盘”划分,一些男性流浪者会凭借着体力优势占据有利位置,女性流浪者很难与之竞争。她们可能好不容易在一个地方站定,就会被强势的男性赶走,最终只能在边缘地带徒劳地伸出乞讨的双手,收获寥寥无几的食物。

一旦女性流浪的情况被发现,相关部门通常会采取遣返措施。这看似是一种保障,实则也反映出女性流浪者在社会中的特殊处境。相比男性,女性更容易被视为弱势群体,社会出于保护的目的,会将她们送回户籍所在地。这背后的逻辑是希望她们能在熟悉的环境中,得到家人或当地相关机构的照顾。然而,很多女性流浪的背后,往往有着复杂的家庭原因,比如家庭矛盾、虐待等。遣返有时并非她们所愿,可在现有的社会救助体系下,这似乎成了一种无奈的常规操作。

大街上鲜见女性流浪汉,是多种因素交织的结果。安全的威胁、生存的艰难以及特殊的社会救助模式,共同编织了一张无形的网,将女性流浪者从街头“抹去”。这不仅是对女性生存困境的一种映射,更是对社会救助体系和安全保障机制的一种拷问。