2025年2月20号,一位帅气的法国小伙,拖着一只装满老照片的旧皮箱,跨越万里来到中国。

他既不是明星,也不是网红,却在社交媒体上掀起了一场关于“动机”的争议。

有人质疑他,是眼红另一位捐赠者埃文凯尔的礼遇。

有人感慨“英雄不该被比较”。

但当我们翻开那只皮箱,看到的不是流量密码,而是一段浸透血泪的历史。

2021年,26岁的法国教师马库斯·德雷特斯,在整理外祖父车库时,意外发现了一本被防水袋包裹的相册。

翻开第一页,一张头颅炸裂的平民尸体照片,让他瞬间窒息。

这是他的外祖父罗杰·皮埃尔·劳伦斯,上世纪30年代,在上海拍摄的日军侵华铁证。

他的外祖父曾是法租界的种植园主管。

亲历了日军轰炸上海、屠杀百姓的暴行,甚至用相机拍下黄浦江上漂浮的尸骸、被炮火摧毁的龙华寺,以及日军赤身裸体骑马的骇人画面。

照片背面密密麻麻的手写备注,无声控诉着侵略者的罪行,包括他残酷的家族记忆。

马库斯的两个舅舅因日军暴行夭折,一个在越南因医疗瘫痪缺药而死,另一个在上海喝下日军发放的毒果汁暴毙。

唯一幸存的舅舅马克,因幼年目睹太多惨剧精神失常。

2025年,时值抗战胜利80周年,马库斯带着整理出的622张照片来到中国,无偿捐赠给上海淞沪抗战纪念馆。

他说:“我想要全世界知道真相。”

然而,与曾获赠国礼瓷的美国博主埃文凯尔不同。

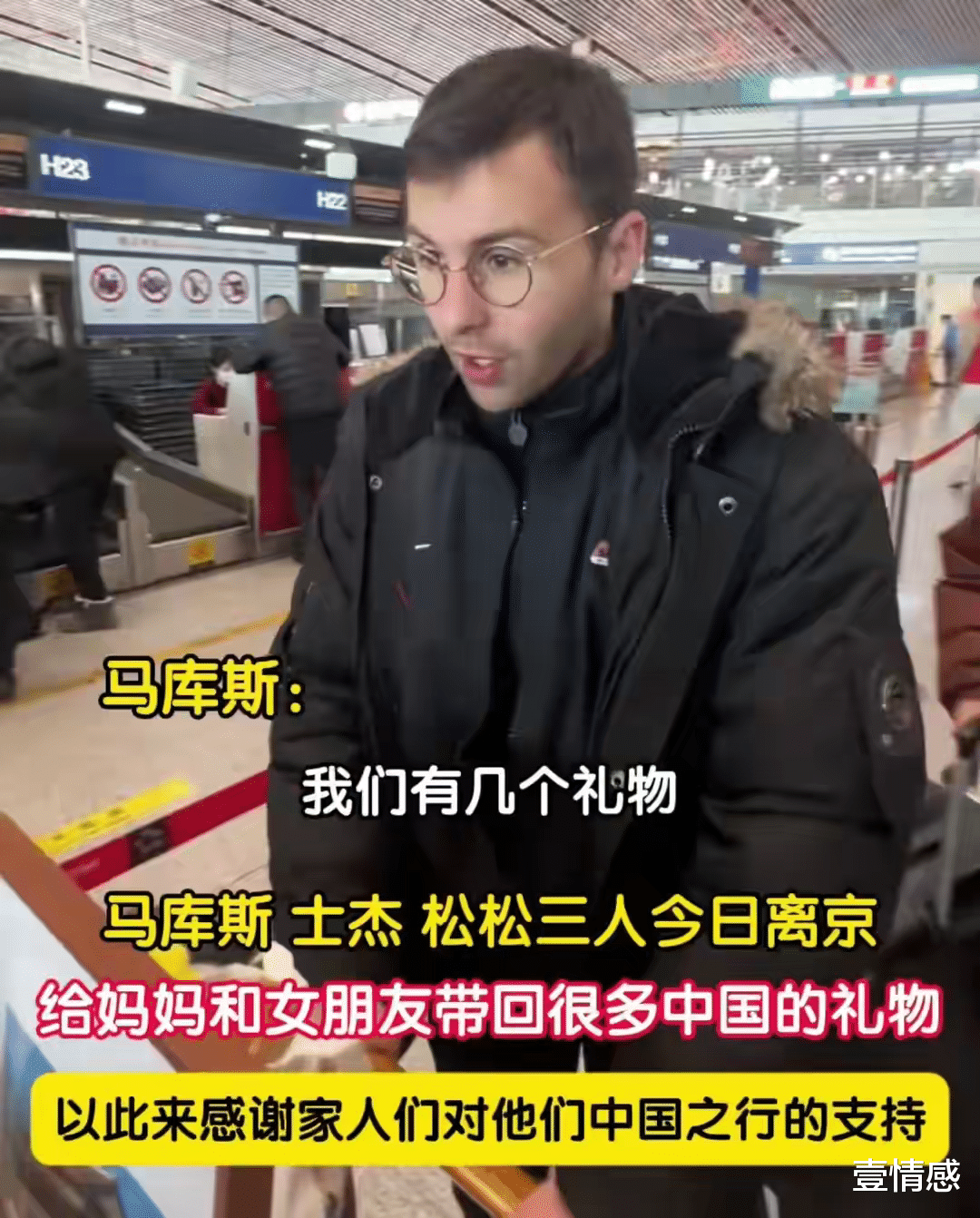

马库斯的中国之行仅停留两天便悄然离开,既无高规格接待,也未引发广泛关注。

网友为此吵翻了天。

有人说他“蹭热度失败”,有人痛心“英雄被冷落”,也有人理性指出“历史捐赠不该被功利化比较”。

这场争议背后,藏着两个值得深思的问题。

第一,我们该如何看待国际友人的历史守护?

马库斯不是第一个揭露日军暴行的外国人。

他的同行者士杰——前法国驻华使馆工作人员——坦言,60位受访法国人中无一人知晓这段历史,西方教育对此长期空白。

正因如此,马库斯计划在法国成立协会,出版书籍,与中西方机构合作研究,让更多年轻人直面真相。

这种跨越国界的正义感,本应获得掌声而非揣测。

第二,历史记忆是否需要“流量加持”?

埃文凯尔的走红,源于其“偶然发现南京大屠杀相册”的戏剧性叙事,而马库斯的捐赠则更像一场家族使命的传承。

前者因传播方式的“网红属性”获得巨大关注,后者因低调务实被贴上“平淡”标签。

但历史真相的价值,从不该由流量高低衡量。

正如马库斯所说:“这些照片属于中国,它们在这里才能发挥最大价值。”

那些质疑者或许忘了。

当马库斯颤抖着戴上手套取出带血的照片时,他交出的不是“投名状”,而是一个家族三代人的创伤。

当他站在四行仓库前讲述外祖父的故事时,他填补的不是个人荣誉簿,而是人类共同记忆的裂痕。

历史从不会因为关注度的高低,而改变重量。

今天,我们致敬埃文凯尔,同样该对马库斯说一声“谢谢”。

不是因为他们带来了多么惊天动地的史料。

而是因为他们让我们看到。

在历史的至暗时刻,总有人愿意擎起一盏灯,哪怕照亮的是一个被遗忘的角落。

为此,好客的中国人虽然暂时没有国礼瓷相赠,却送了马库斯三件珍贵的礼物。

一个象征着友好的熊猫书包,一个《江山如画》的邮票合集。

至于最后一个礼物就更加珍贵了,是一把只有英雄才般配的宝剑,依据战国楚简中出土的莫邪。

真正的历史守护者,从不该被拖入“待遇攀比”的漩涡。

虽然马库斯现在回国了,但我相信中国人民绝对不会亏待他。

因为他带来的照片相关部门还要进行核实,还没举行正式的捐赠意式。

马库斯也说了,等到举行捐赠仪式时,他还会再来中国,他的妈妈也希望他留在中国生活。