文|简史说

编辑|简史说

前言

对许多同时代的人来说,普鲁士在1806年的耻辱性失败主要是一场政治和军事灾难,其根源在于最高领导层的失败。

这是普鲁士崩溃最敏锐的观察者之一,汉诺威驻柏林大使路德维希·冯·翁普特达的观点。

1805年末,翁普特达向身在伦敦的君主报告说,即使是普鲁士最坚定的政治家,对普鲁士国家的评价也很低,这不仅因为在军队和军队中缺乏有能力的领导,更因为缺乏任何连贯的行动指导原则。

如今,经过两个世纪的后见之明,这个问题似乎更加复杂。

1806年的崩溃,在普鲁士获得大国地位仅几十年后,不仅对普鲁士的领导地位提出了许多问题,而且对18世纪末和19世纪初的普鲁士社会也提出了一些问题。

即使我们不能将其直接归因于社会因素,1806年的失败也不可避免地迫使我们提出一个问题:是否有危机、衰败或社会功能障碍的因素导致了普鲁士的军事和政治崩溃?

这个问题的许多答案必然取决于农村社会的条件,那里有四分之三的人口生活和工作。

贵族的解决方案

普鲁士贵族在面对这种崩溃时表现出了非凡的韧性,而1806年后的土地改革证明只是他们在18世纪开辟的道路的成功,最初是权宜之计,后来是有意识的计划。

因此,尽管贵族人的土地制度中存在功能失调的因素,但在18世纪末,贵族并没有面临对其统治的威胁。

这种危机很可能早在三十年战争后的一个世纪就已经存在,但到了十八世纪末,贵族人已经选择了一种解决方案,从他们的立场出发,解决了他们土地制度劳动力控制中的主要问题。

封建制度的旧系统之所以功能失调,正是因为它阻碍了贵族获得对其劳动力控制至关重要的基本赞助机制。

具有讽刺意味的是,贵族夫妇解决这一问题的方法——大量雇佣工人,使他们能够与农业工人建立起庇护-客户关系,而这在卡特舍尔舒夫特的“传统”制度中是无法实现的。

从这个角度来看,18世纪晚期普鲁士出现的“贵族家长主义”,与其说是贵族人对霸权危机的回应,不如说是对其农村劳动力的具体、新建立的支持。

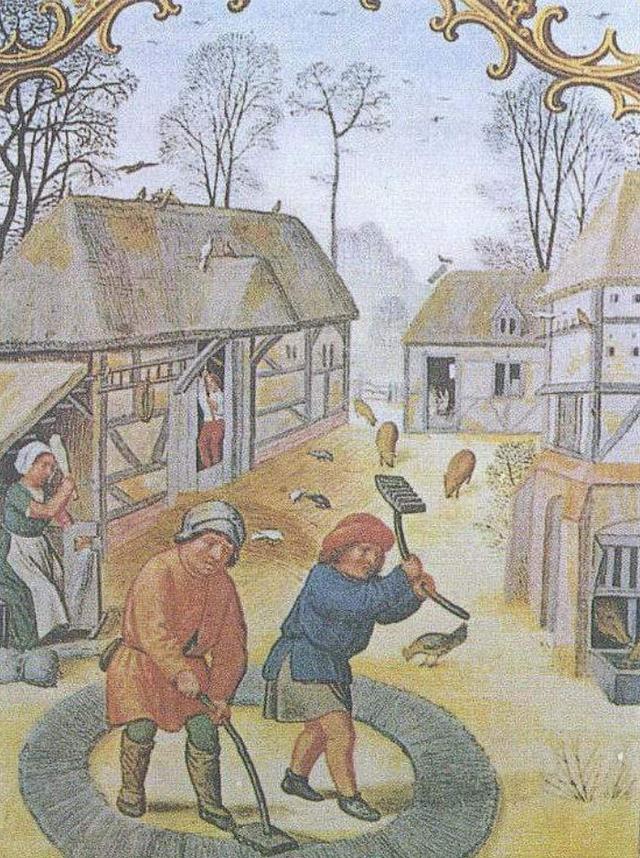

农奴制

很明显,早在19世纪初的改革时代之前,雇佣劳工就在普鲁士农村发挥了重要作用。

但这一点现在已经无法讨论,但仍有很多问题尚不清楚,特别是转变的原因及其影响。

首先,必须将东埃尔比安卡特舍尔舒夫与其他依赖“非自由劳动”的土地制度区分开来,特别是俄罗斯农奴制和美国奴隶制。

俄罗斯农奴制以及新世界的各种种植园制度都建立在直接剥削的基础上,例如,俄罗斯农奴及其家庭亲自在领主领地上从事劳动。

然而,这种制度被简明地称为“中介剥削”制度。十七世纪末,它是一个三层制度,贵族在顶层,农民在中层,农民的雇农在底层。

这一制度的关键是农民农场,因为拖欠贵族的劳工费属于农场本身。属于贵族家族的农民农场通常每周支付一到六天的劳务费,每天由一至三个工人和一个牛马队执行。

然而,农民的工作时间存在着巨大的差异。例如,在东普鲁士,只有20%的农民每周工作五天或更长时间。近40%的人要么根本没有,要么缴纳的会费很少(每年不到20天)。

从乌克马克地区的证据来看,18世纪霍亨佐勒恩中心地带的铸币政权是类似的。只有22%的贵族农民有繁重的劳动(每周两到三天),30%的农民根本没有,其余的则介于两者之间。

事实上,由于在东易北亚占主导地位的大型农场,这是一个纯粹必要的问题。农民家庭的劳动能力(平均3.5个成年人)无法满足其家庭的劳动需求,更不用说为贵族提供劳动力了。

假设产量比为四比一,东埃尔比亚的一个农民家庭最多可以管理一个50英亩的农场,而不需要雇佣劳动力。

但东埃尔比亚的平均农场面积为60英亩,许多农场面积更大。例如,在乌克马克,农场面积从70英亩到120英亩不等。

当16世纪东易北河贵族开始大规模地自耕农时,这些大型农场就已经存在了。在普鲁士的中心地带(勃兰登堡、波美拉尼亚和东普鲁士),贵族显然没有做出任何努力来减少农民农场。

相反,他们只是对每个农场征收大量的劳工税,让占用农场的农民雇佣和维持必要的劳动力和库存(也就是说,牲畜和农具)。因此,与其说农民是贵族的劳工,不如说是他们的劳工经纪人。

他并没有直接为贵族家族工作,而是承担了经营贵族庄园的大部分运营成本。所以,拥有农场的农民在农村社会中占据着困难但相对特权的地位。

这与他的法律地位几乎没有关系,因为只有当农民搬到另一个庄园时,农奴制的法律残疾才明显可见。

同时,作为一个大型农场的老板,除了家庭成员外,该农场通常雇佣两名,最高多达六名全职工人,全职农民在农村社区中是受人尊敬的。

在一个几乎每个人都面临着艰苦体力劳动生活的世界里,农民可以把最繁重的任务交给儿子和雇工。用一位贵族的话说,他不是一名工人,而是一名主管,“就像一个小庄园的管家”。

事实上,他也是贵族不可或缺的一员,这提升了他的地位,并带来了实实在在的特权,比如免除兵役。

自由农民

到了18世纪中叶,萨克雷马克的农民(自由和农奴)签订的租赁合同基本上没有了旧的“封建”模式。相反,这些农民只是简单地宣称自己会“诚实和勤奋”。

东普鲁士的类似合同可能仍然保留着农民奴性的痕迹,就像农民戈特弗里德·霍恩在1788年接管东普鲁士的福伦海德庄园的农场时,签订的合同一样。

霍恩同意不仅要勤劳,而且要“忠诚和顺从”。除此之外,这份合同是一份相当严肃的资产阶级文件,其中详细阐述了农场、其库存和承租人的义务。

无论地区差异如何,农民似乎已经用自己的卑躬屈膝,换取在农村等级制度中更受尊重的地位。

西奥多·丰塔纳认识到了这一点,他让贵族的伟大小说《Vor dem Sturm》中的主人公在与农民交谈时使用礼貌的称呼方式。

农奴制的法律和社会残疾并不一定会减损这一地位,即使在如乌克马克一般,农奴制最为强大的地区,它在18世纪时,也失去了很多意义。

在那里,农奴制一词“Leibeigenschuft”在本世纪上半叶从法律上消失,取而代之的是“Erbuntertanikeit”一词。

同样,“Erbuntertanikeit”的存在时间也很短暂,最后一次出现在1759年的大型庄园的租赁合同中。

30年战争的破坏,使乌克兰90%的农田荒废,房地产所有者被迫将许多财产重新安置在自由农民手中。这对贵族来说是一大优势,因为与农奴不同,自由农民带来了自己的牲畜和农具。

同时,自由农民持有短期租约,拒绝将自己束缚在世袭农场,并且往往只呆到其他地方找到更好的条件。

到了18世纪初,乌克马克的许多村庄都有自由农民和农奴共同生活在同一社区,在前者占主导地位的地方,农奴制往往只存在于纸面上。

因此,在一个特定的村庄里,自由和不自由的农民往往背负着相同的会费和其他的铸币义务。

这不一定对自由农民有利,因为他们经常发现自己与不自由的邻居一样背负着同样的沉重义务,但这确实对后者有利。

例如,1717年,贵族温特菲尔德所属村庄的四名农民认为他们的租金太高,并威胁要搬到波美拉尼亚。那里最近被俄罗斯军队占领,许多荒废的村庄需要劳动力。

其中三名农民是自由的,由于租约刚刚到期,他们有权搬迁。另一位农民在法律上是农奴,因此无权迁徙,但与冯·温特菲尔德没有区别,并谈判了新的租约,为所有四位农民提供了较低的租金。

这似乎是整个东易北河普鲁士的普遍现象。

1806年,西里西亚的前国家行政长官弗里德里希·科尔恩写道,“农奴制已经不复存在,只有少数地方例外”,他并不是在夸夸其谈。

然而,与其说重点是制度的术语,不如说是它的运作方式,而且无论是依靠自由农民还是农奴,封建制度都存在固有的问题,这使得它在18世纪日益失灵。

笔者观点

该制度的根本弱点在于,农民作为贵族人和工人之间的中间人或劳工经纪人的地位,这阻止了贵族与在其地产上工作的农场工人建立商人-客户关系,从而有效地削弱了他对他们的权威。

在对普鲁士贵族的研究中,罗伯特·伯达尔有说服力地论证了家长式作风作为一种意识形态的作用,贵族人用这种意识形态来证明他们对农村人口的统治是合理的。

但正因为家长式作风是一种意识形态论点,而不一定是对具体关系的描述,所以它作为一个分析概念的价值有限。

更有用的是关注顾客-客户关系,这种关系是有形的和具体的,因此可以揭示更多农村社会中的实际关系。

保护-客户关系及其相互义务体系是农民社会中最基本的关系之一,其本质是剥削性的,正是这种关系构成了政治和经济统治的基础。

虽然赞助有多种形式,但赞助总是涉及两个不平等的人,即赞助人和他的客户之间的关系,它也是一种涉及商品或服务交换的交易关系。

赞助人之所以处于强势地位,正是因为他所提供的比客户所提供的回报要少。这种关系的另一个重要方面是它是自愿的,双方都可以自由接触或脱离。

事实上,赞助人-客户关系的价值,尤其是从赞助人的角度来看,恰恰在于他可以确保客户的服从,而不必诉诸强制。

典型的例子是富农和贫困邻居之间的关系。后者太穷了,无法维持一个耕作队,并同意为富有的邻居工作,以换取一支耕作队的贷款。

客户知道,如果他没有达到预期,他的赞助人可能会决定不继续这段关系。

然而,这不是一种纯粹的资本主义关系,因为商品和服务的交换通常发生在市场之外,或者部分发生在市场以外,而市场在任何情况下都可能不存在。

因此,经济服务通常只是安排的一小部分,这通常延伸到客户对其赞助人的政治支持,而后者可能帮助其客户避免服役。

参考文献

[1] 16-18世纪易北河以东德意志兰地区农村土地财产权利状况[D].刘勇.南京大学.2013

[2] 帝国的崛起.约翰·马里奥特,格兰特·罗伯逊.重庆出版社.2021

[3] 何谓治理.(法)戈丹,著.社会科学文献出版社.2010

[4] 从传统到现代.陈国申,著.中国社会科学出版社.2009

[5] 世界土地所有制变迁史.林克雷特.上海社会科学院出版社.2015