韩先楚嫌黄克诚谨慎,半路走了,后来他后悔了吗?这事儿不简单。

1930年代到1940年代,中国正处于内忧外患的大动荡中,红军改编为八路军、新四军,各路将领带队打仗。

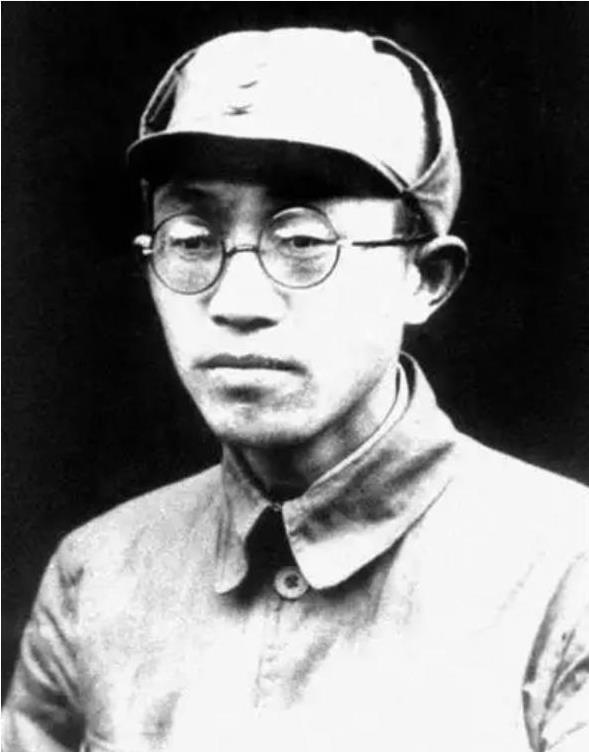

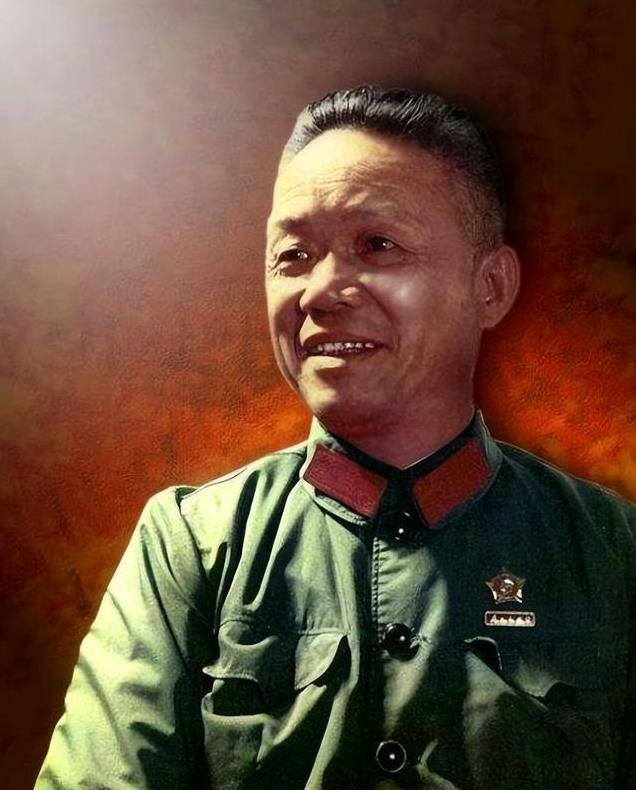

黄克诚,是出了名的沉稳持重;韩先楚呢,旋风将军,打仗猛,敢赌命。

两人历史上确实有合作过,但韩先楚在抗战时期离开黄克诚的队伍,转而回延安,这其中就有点意思了——有人说是因为韩先楚不满黄克诚的作风,觉得他过于保守。

那后来韩先楚后悔了吗?

【为什么会这样呢,我认为有以下几个原因】

1. 两人性格和风格完全对不上

黄克诚这个人,稳得不能再稳,打仗之前一定要看清局势。

他不打没有把握的仗,有时候为了保存实力,宁可选择战略撤退。

这种风格,搁在现在,叫“理性派”;但在当时,有些人就觉得他“怂”。

韩先楚是什么人?旋风式打法,鬼点子多,喜欢干那些出人意料的事儿。

比如他在东北时期,敢带小股部队穿插敌后,打得国民党措手不及。

这两种风格,压根就不搭。

韩先楚跟着黄克诚打仗,难免觉得憋屈,甚至可能觉得黄克诚拖了自己的后腿。

但问题是,黄克诚不是不行,他是那种“慢火炖汤”的高手,擅长长期作战、发展根据地。

而韩先楚更像是一把快刀,适合短期突击。

这两种风格,不能说谁对谁错,只能说理念不同。

但在当时,韩先楚可能觉得黄克诚不够“痛快”,所以选择离开。

2. 韩先楚的选择是否明智?

韩先楚回延安后,确实有点“掉队”的意思。

黄克诚当时在新四军三师,正是主力部队之一,资源、平台都很不错。

韩先楚如果继续留在黄克诚麾下,很可能会像刘震、洪学智那样,获得更多机会。

但他选择回到延安,短时间内并没有得到重用。

直到解放战争时期,他才在东北战场重新崭露头角。

从结果看,韩先楚靠自己的能力,还是打出了名气,尤其是在朝鲜战争中更是成为一代名将。

但如果他当初没有离开黄克诚,是否会更早有作为?这个问题,历史没法假设,但可以肯定的是,黄克诚手下不少将领都受益于他的提携,比如刘震和洪学智。

韩先楚离开后,短时间内确实失去了一些机会。

3. 黄克诚的用人之道,韩先楚可能错过了什么?

黄克诚这个人,最大的特点之一就是会培养人才。

他不是那种“独裁型”领导,而是很愿意给下属机会,比如他对刘震的提拔和信任,甚至在关键时刻为刘震“顶上级的命令”,确保刘震的地位不受影响。

洪学智也在黄克诚的培养下,完成了从学校干部到一线指挥员的转型。

而韩先楚呢?他天生是个才华横溢的将领,但如果能有一个像黄克诚这样的领导,提供平台、保护他不受外界干扰,或许会少走一些弯路。

这也得看个人性格。

黄克诚属于那种“慢慢磨”的领导风格,韩先楚呢,性格急,可能受不了这种节奏。

所以这事儿不能全怪韩先楚,毕竟一个愿打,一个愿挨,风格不合,分开是迟早的事儿。

韩先楚后不后悔?历史上没记载他有具体反思过这件事,但从后续发展看,他靠自己的能力闯出了一片天地。

但如果说他没有错过什么,那也不现实。

黄克诚是一个非常优秀的领导,很多人都在他手下成长为名将。

韩先楚离开后,短时间内确实失去了这样的机会。

这事儿说到底,还是性格和理念的碰撞,两人风格不同,注定合作不长久。