一、惊蛰至,春耕忙:传统农谚遇上“科技芯”

一、惊蛰至,春耕忙:传统农谚遇上“科技芯”“过了惊蛰节,春耕不能歇”——这句千年农谚在2025年的春天焕发出新活力。随着惊蛰节气到来,中国大江南北的农田里,北斗导航播种机、卫星遥感监测系统、无人机施肥等“黑科技”正与农民的传统智慧深度融合,掀起一场“数据驱动”的春耕革命。

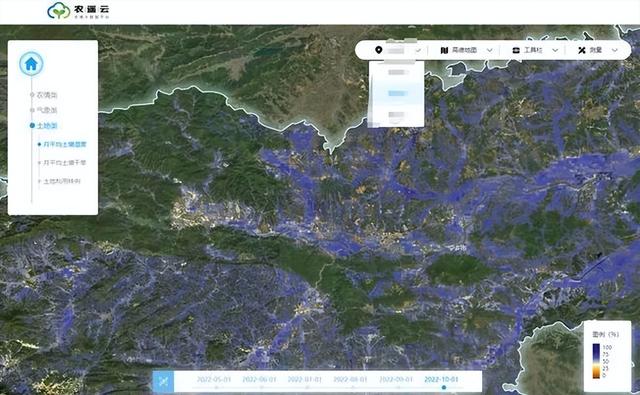

在宁夏银川的千亩示范田,搭载北斗导航的大型播种机3天完成1300亩小麦播种;山东金乡县的卫星遥感系统通过NDVI(归一化植被指数)精准识别麦田肥力缺口,无人机“指哪打哪”喷施叶面肥,实现10%的增产。这些场景印证着:卫星遥感技术已成为现代农业的“天空之眼”,让春耕从“凭经验”迈向“看数据”。

二、卫星遥感如何重塑春耕?三大核心场景“天眼”巡田:从广域监测到精准施策卫星遥感通过捕捉作物光谱信息,实时生成农田“体检报告”。例如山东邹平市的高标准农田,遥感卫星监测小麦长势,结合气象数据预警病虫害,农民通过手机即可接收施肥、灌溉建议。黑龙江垦区利用北斗导航农机自动驾驶系统,播种误差小于2厘米,效率提升10倍以上,真正实现“农机长眼睛,农事不抓瞎”。变量管理:告别“一刀切”施肥安徽阜南的多光谱无人机根据小麦长势差异,自动计算氮磷钾需求量,实现“一块一策”精准施肥,成本降低15%,土壤板结问题显著改善。河北邯郸的智慧农田通过物联网平台整合气象站、土壤传感器数据,水肥一体化灌溉系统可节水量达30%。生态守护:科技赋能黑土地保护在北纬47°黄金种植带,卫星遥感与智能农机协同作业,实施保护性耕作。秸秆还田、有机施肥等数据全程可追溯,让“耕地中的大熊猫”黑土地实现可持续利用。 三、从实验室到田间:产学研如何打通“最后一公里”?高校技术落地:山东科技大学李振海教授团队将遥感卫星数据与田间传感器结合,为农户提供“线上农技员”服务,2024年已在山东多地推广,小麦亩产平均提升8%。企业创新驱动:潍柴雷沃研发的“智慧农场AI大模型”,集成灌溉、病虫害预测等四大模块,2025年春耕期间为全国33万亩农田提供动态管理方案。政策配套升级:农业农村部推动“一户一田”改革,整合零散耕地(如山东马庙镇“小田变大田”),为规模化智慧农业铺平道路。四、未来图景:智慧农业的“惊蛰三问”数据如何更普惠?当前卫星遥感服务多集中于大型农场,未来需通过低成本传感器和5G网络,让小农户也能享受“云端种田”。技术如何更协同?突破“信息孤岛”,让气象卫星、土壤数据库、农机调度平台深度融合,构建全国性农业数字孪生系统。生态如何更可持续?推广北纬47°的“有机数字农业”模式,用科技平衡高产与环保,让每一寸耕地都成为“绿色芯片”。结语

三、从实验室到田间:产学研如何打通“最后一公里”?高校技术落地:山东科技大学李振海教授团队将遥感卫星数据与田间传感器结合,为农户提供“线上农技员”服务,2024年已在山东多地推广,小麦亩产平均提升8%。企业创新驱动:潍柴雷沃研发的“智慧农场AI大模型”,集成灌溉、病虫害预测等四大模块,2025年春耕期间为全国33万亩农田提供动态管理方案。政策配套升级:农业农村部推动“一户一田”改革,整合零散耕地(如山东马庙镇“小田变大田”),为规模化智慧农业铺平道路。四、未来图景:智慧农业的“惊蛰三问”数据如何更普惠?当前卫星遥感服务多集中于大型农场,未来需通过低成本传感器和5G网络,让小农户也能享受“云端种田”。技术如何更协同?突破“信息孤岛”,让气象卫星、土壤数据库、农机调度平台深度融合,构建全国性农业数字孪生系统。生态如何更可持续?推广北纬47°的“有机数字农业”模式,用科技平衡高产与环保,让每一寸耕地都成为“绿色芯片”。结语惊蛰的春雷,曾惊醒蛰伏的万物;今天的卫星遥感,正唤醒土地的无限潜能。当古老节气与现代科技相遇,中国农业在“藏粮于地、藏粮于技”的征程上,书写着智慧农耕的新范式。这场无声的“天空革命”,不仅关乎14亿人的饭碗,更将重塑人类与自然共生的未来。