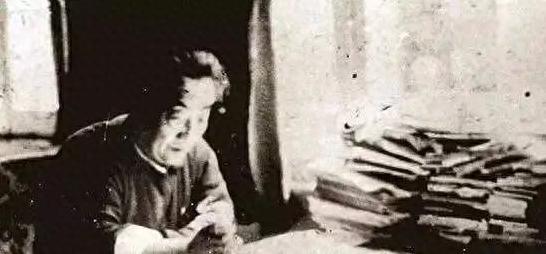

那是一个闷热的下午,吴湖帆静静躺在病床上,透过窗外的光线在墙上画出的光影,若有所思。

这个曾被称为海派艺术大家的人,此时正面对着自己人生最无可奈何的时刻。

需要注意的是,这位曾站在艺术世界顶峰的人,竟在个人生活中备受打击。

他第一次中风时已是上世纪60年代,那时的他饱经风霜,第二次中风却成为他人生的转折。

回到那个他曾珍视和保护的家,他看到书房里的书籍被掠夺一空,破败不堪的家让他心灰意冷。

有时命运就是如此不公,吴湖帆的悲剧人生,如此这般揭开序幕。

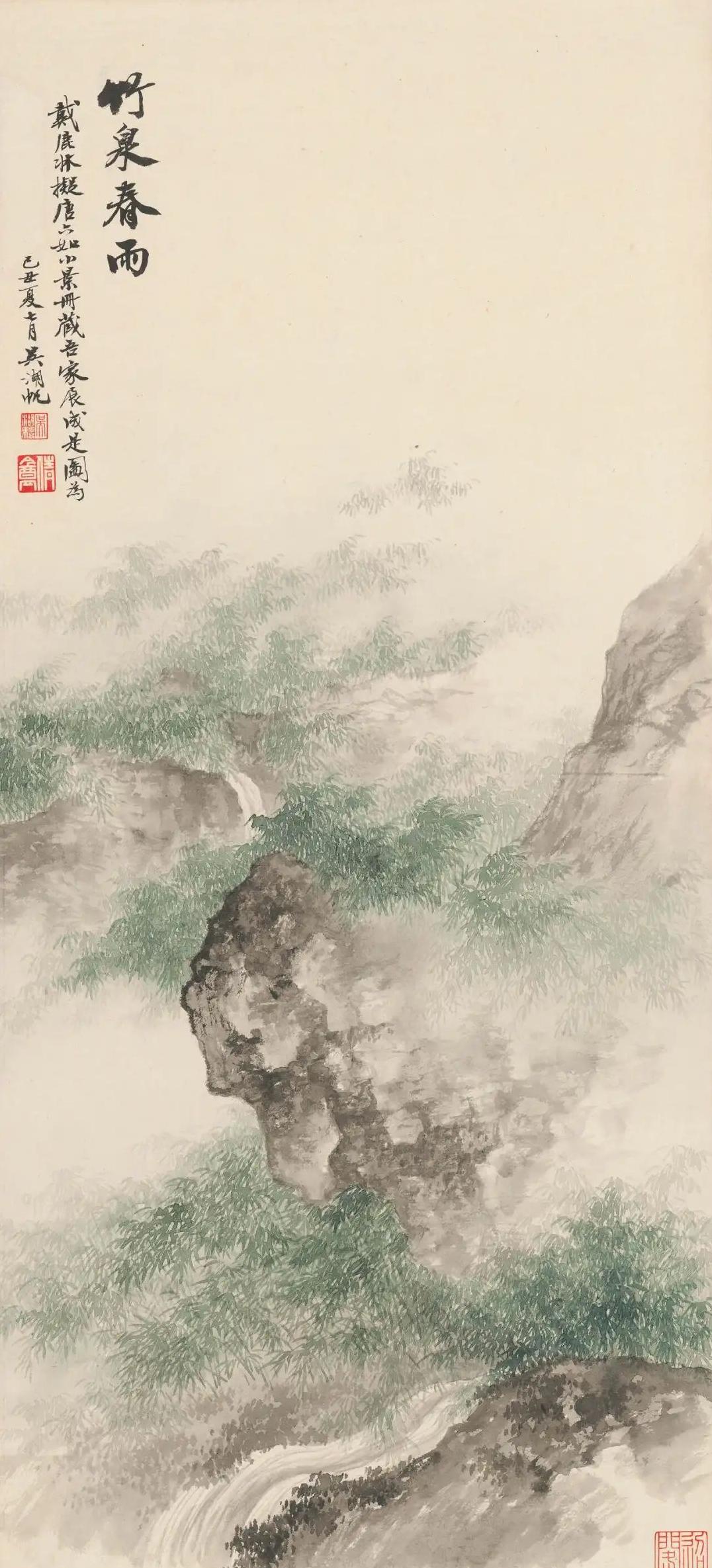

吴湖帆的艺术与收藏在画坛,吴湖帆的名字并不陌生。

他的艺术作品曾是许多人梦寐以求的珍宝。

他天生对艺术有敏锐的眼光,据说只需瞥上一眼,他就能辨出作品的真伪,难怪有“一只眼”的称号。

虽然曾被张大千的高仿作品蒙骗,但这丝毫不影响他在艺术收藏界的地位。

有那么一次,他看到一幅无款的山水画,瞬间判断其为黄公望的《剩山卷》,这中间的故事令人拍案叫绝。

即便在抗战期间,他也坚贞不屈,宁愿冒险将这幅珍贵画作转移到乡下,也不肯卖给日军。

最终,当时国家的号召感动了他,他将心爱的《剩山卷》捐给了国家,成就了浙江博物馆的镇馆之宝。

葬送吴湖帆仕途的却是一个小小的檀香扇。

上世纪50年代,画家们生活困苦,常要靠画扇谋生。

可这其中的艰辛和不公,吴湖帆看在眼里,他以自己的梅景书屋为平台,与同行探讨对策,并不避嫌地向上递交意见。

谁料想,这样的正直竟成了他人生最大的风波。

原本要任命他为上海中国画院院长,却因此取消。

他虽有一腔热血,无奈身处的环境却让他感到无法伸张。

他倔强地拒绝写检查,这份倔强反倒让他受到了更严重的惩罚。

吴湖帆从不逞强,但被逼无奈时,他只剩下那份铮铮铁骨。

孤独的最后时刻与不为人知的苦难生活的风暴接二连三地袭来,正当他第二次中风时,又遭到排挤与批斗。

后来,他被赶出医院,回到已经被抄空的家。

一路走来,吴湖帆失去了曾经视为生命的藏品,这对他来说就像断了线的风筝,无处可栖。

家中的余物,只剩下一张床、一副碗筷和一张躺椅。

每当他坐在那张被空置的躺椅上,他脑海中浮现的,不止是那些被夺的收藏,还有一幅幅未能将的远大抱负。

他的生活被迫进入倒计时,孤寂与绝望撕扯着他。

终于,有一天,他毅然拔掉输液管,选择以他自己的方式结束这一切。

死亡对于当时的吴湖帆而言,也许是一种解脱。

他的学生和老舍死后的处理不同,只有几位来送他最后一程。

曾经被他帮助无数次的朋友,在他垂危之时,远远避开。

但陆抑非依然记得老师教过的扬善之道,在喧闹中化解集结的孤单,在泥地里看到隐藏的花香。

在这个没有鲜花和掌声的时刻,他留下的遗产不仅是那些精美的书画作品,还有他一生未曾停息的探求精神。

他不畏艰难的意志,便是我们所能汲取的精神力量。

虽然他在74岁时选择了告别,但他的精神和艺术遗留给了后代,让我们继续前行。

吴湖帆的人生就像他爱不释手的画卷,总有一份未完的意义。

他的结局虽是悲情的,但这并不是终点。

我们回顾这位大师的一生,看到的不仅是他在艺术造诣上的非凡成就,还有因为他诚实、刚正、无私而挥洒的深刻人生哲学。

他的故事让我们思考,追求的是什么?

人生的意义在何处?

或许,有时候人生的价值不是在于外界的评判,而是内心的无愧。

正如吴湖帆临终时写下的那句:“情中明事体,理外见天机。”也许这是他对于人生的领悟,在平凡中看到非凡,被尘土掩盖的珍珠,依然会发光。