20世纪的两次世界大战改变了世界的格局,然而,对于同样的战争,中国与西方却有着截然不同的理解与记忆。在西方人眼中,世界大战似乎更像是一场利益争夺的“内战”,而在中国人看来,这却是民族存亡的残酷考验。这种认知差异不仅源自双方不同的历史遭遇,更揭示了两种文明在战争观念上的深刻对立。

红旗插上帝国大厦

西方人眼中的战争——权力的内斗在西方人眼中,20世纪的两次世界大战被视为内部的权力争夺和利益分配的冲突,一场列强间的“内战”。尽管战争的规模前所未有,波及范围横跨全球,但在西方的集体记忆中,其核心依然是一场“家族争斗”。西方列强以欧洲为中心,内部的权力失衡和经济矛盾是两次世界大战爆发的根源,而这种观念也影响了他们对战争性质和后果的理解。

一战照片

第一次世界大战爆发时,西方的列强已经完成了工业化进程,并通过殖民扩张在全球建立了广泛的势力范围。然而,这一切并未带来和平与稳定,相反,列强之间围绕殖民地和经济利益的争夺不断加剧。

英国、法国作为老牌资本主义国家早已瓜分了全球大部分资源,而后起的德国则不甘心屈居人后,渴望在国际舞台上争得一席之地。作为新兴强国,德国的工业实力迅速崛起,但却发现自己在殖民地分配上处于劣势。这种不平衡的国际格局使德国在全球范围内感到被挤压,最终选择通过战争打破现状。第一次世界大战因此而起,在西方人的视角中,这是由列强内部利益分配不均导致的不可避免的冲突。

一战照片

战争的结局让西方列强付出了惨重代价。战壕中的僵持、化学武器的使用、数以百万计的士兵牺牲,让整个欧洲经历了一场前所未有的创伤。然而,尽管如此,西方人对这场战争的理解更多停留在经济利益的损失和权力重新洗牌的层面。他们将战争视为一种暂时的动荡,一场激烈的“内战”,并未将其视为威胁文明存亡的生死之战。事实上,即便在德国战败后,西方列强也没有完全排斥这个前敌人。战后仅过了十多年,德国就通过经济复苏再次回到了国际舞台,成为新的权力竞争者。

第二次世界大战延续了这一逻辑。在经历了一战后的短暂和平,德国再次崛起,不满于凡尔赛体系对其发展的限制,决意以战争的方式推翻既有的国际秩序。西方国家虽然在道义上反对纳粹德国的极端主义,但在战争初期,他们依然延续了“一战是内部争斗”的认知,试图以“绥靖政策”换取短暂的和平。在西方人的战争叙事中,第二次世界大战被定义为一场“正义对抗邪恶”的斗争,德国、日本和意大利组成的轴心国被视为极权与侵略的代表,而以英美为首的同盟国则被塑造成民主和自由的捍卫者。

二战照片

然而,值得注意的是,尽管二战的规模和影响远远超越了一战,西方对其性质的理解依然停留在“内战”层面。他们认为这是一场内部矛盾的激化,一场重新定义国际权力格局的冲突。即便在战后,德国和日本虽然经历了重创,但并未被彻底孤立,反而在西方主导的战后秩序中迅速恢复,最终再次跻身发达国家之列。这种对战争后果的态度,恰恰反映了西方人对世界大战较低的危机感——即使战争带来了短暂的破坏,他们依然相信西方文明的核心不会因此而崩塌。

这种认知差异的背后,既有历史经验的影响,也有文化价值观的塑造。从历史经验来看,西方列强的战争,哪怕规模再大,最终的后果也不过是权力的重新分配,而非文明的毁灭。即便是两次世界大战这样的极端冲突,战败国德国依然在战后通过与列强和解,再次融入国际社会。西方文明体系内部始终保留了一种自我修复的能力——无论是通过国际联盟还是后来的联合国,他们都尝试在战争后建立新的秩序,以防止类似冲突的再次爆发。

文化价值观的差异则更加深刻。西方文明以基督教为核心,强调“内部冲突”的可控性和延续性。在他们的观念中,即使战败,文明也不会被彻底摧毁,因为战争双方终究是“自己人”之间的争斗。例如,一战后英法等国虽然对德国进行制裁,但并未试图彻底摧毁这个国家的文化和存在。相反,他们通过国际合作的方式逐渐接纳德国,让其重新成为欧洲的一部分。这种文化上的宽容和修复机制,进一步降低了西方对战争的危机感。

二战画像

因此,在西方人眼中,世界大战是经济利益和权力分配的极端表现,是一场文明内部的争斗,而非生死存亡的绝境。这种观念塑造了他们对战争的态度——战争虽然残酷,但终究是一场可以重新来的游戏。然而,这种“游戏化”的认知在中国人眼中却显得格外轻率,因为对于中国而言,战争从来不是内部的利益调整,而是一场关乎民族存亡的严酷考验。这种认知上的巨大差异,也为中西方在历史叙事和战争观上的分歧埋下了伏笔。

中国的记忆与忧患——民族的生死战对于中国而言,世界大战的意义远超出军事冲突的范畴,它是民族存亡的严酷考验,更是生死攸关的历史时刻。与西方列强将世界大战视为利益争夺的“内战”不同,中国在20世纪经历的两次世界大战,不仅关系到国家的命运,更关乎中华文明的延续。从近代以来所承受的屈辱,到战争中付出的巨大牺牲,再到战后长期被忽视的贡献,中国对世界大战的认知复杂而深刻,这一切塑造了中国人对战争完全不同于西方的态度与理解。

五四运动

第一次世界大战爆发时,清朝刚刚覆灭,中国处于北洋政府的统治之下,内忧外患交织,国家四分五裂。然而,尽管中国并未直接参与战斗,却无法回避战争带来的深远影响。当时,全球列强的争斗表面上与中国无关,但事实上,国力孱弱的中国早已沦为强权角逐的角斗场。尤其是日本趁此机会在中国大肆扩张,将占领山东的利益作为与协约国讨价还价的筹码。

面对列强环伺的局面,尽管中国希望借助参战提高国际地位,但结果却事与愿违。中国向欧洲派遣了大量劳工参与后勤工作,为协约国的胜利做出了重要贡献。然而,在战后召开的巴黎和会上,中国的权益被完全忽视,山东的权益直接转交给日本。这场外交失败不仅激起了中国民众的愤怒,更引发了轰轰烈烈的五四运动,成为中国近代史上民族觉醒的重要转折点。

中国在第一次世界大战中的遭遇让人们清醒地认识到,国力弱小的代价便是被他国轻视,即便付出了牺牲,也难以得到应有的尊重。这一屈辱深深地印刻在中国人的集体记忆中,成为中国人对战争认识的根源:战争的胜利仅靠参战远远不够,只有真正强大起来,才能在国际舞台上赢得话语权,保护国家和民族的利益。

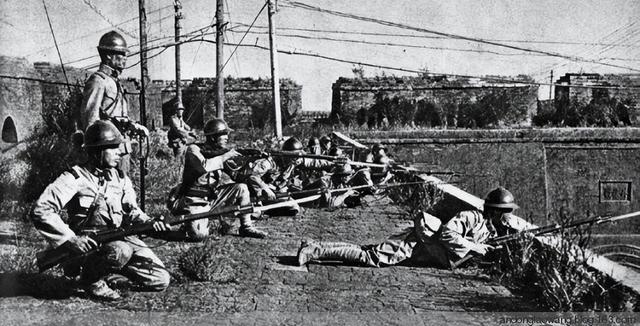

日军占领沈阳城墙

如果说第一次世界大战是中国苦涩的教训,那么第二次世界大战则成为中国生死存亡的真正考验。日本早在1931年“九一八”事变时就开始对中国的侵略,随后在1937年全面爆发的抗日战争,将中国彻底推上了世界反法西斯战争的东方主战场。与西方国家直到战争全面爆发后才卷入战斗不同,中国是最早举起反法西斯旗帜的国家之一。从“卢沟桥事变”到南京大屠杀,从台儿庄战役到长达八年的艰苦抗战,中国人民承受了巨大的牺牲,却始终不屈不挠,成为法西斯势力在亚洲战场上的主要对手。中国的抗战不仅牵制了日本超过60%的兵力,还为盟军在太平洋战场上的反攻创造了关键条件。

然而,这场为世界反法西斯战争作出巨大贡献的抵抗,换来的却是战后西方国家的忽视。尽管罗斯福和丘吉尔都曾高度评价中国的作用,认为“如果没有中国牵制日军,整个东南亚将迅速沦陷”,但在西方的战争叙事中,中国却始终处于被边缘化的地位。战后,西方将第二次世界大战的起点定义为1939年德国入侵波兰,完全无视中国早在1931年就开始的抗战历史。南京大屠杀这样的惨案,更是长期未被列入西方对战争暴行的记忆体系中。在西方的主流叙事中,中国似乎只是一个边缘化的参与者,而非决定战争走向的重要力量。

对于中国来说,这种被忽视的痛苦不仅源自战时的巨大牺牲,更来自一种深刻的危机感。这种危机感贯穿于整个近现代史——从鸦片战争到甲午战争,再到抗日战争,中国在与列强的每一次交锋中,都不得不面对亡国灭种的威胁。在西方列强的战争中,失败意味着割地赔款,而对于中国来说,失败意味着主权的丧失、文明的毁灭以及民族的沉沦。因此,在中国人的认知中,战争从来不是权力的重新分配,而是生死存亡的最后抗争。每一次战争背后的血泪,都让中国人更加清醒地认识到,只有强大,才能避免再次被侵略。

察哈尔民众抗日同盟军

这种危机感并未因战争的结束而消散,反而转化为一种深刻的忧患意识,成为中国现代化发展的动力源泉。1949年新中国成立后,中国开始从政治、经济、军事等多个方面全面推进自强之路。建国初期,中国提出“自力更生”的口号,快速发展国防工业,强化国防力量,以确保不再受制于人。进入21世纪后,面对全球格局的快速变化,中国始终保持高度的警觉,对可能爆发的冲突保持充分准备。中国人深知,和平从来不是别人施舍的,而是靠自身实力争取来的。

与此同时,中国对战争的态度也因为深刻的民族记忆而更加慎重。中国从未像某些西方国家那样,将战争视为获取利益的手段。相反,中国对战争的态度充满了警惕和戒备。每年的“九一八”纪念日,防空警报在中国各地准时拉响,这不仅是对历史的缅怀,更是对未来的警示:居安思危,落后就要挨打,只有强国之梦才能换来真正的和平。

抗战记忆

从屈辱到抗争,再到对和平的追求,中国的历史深刻地塑造了中国人对战争的认知。这种认知不仅源自于过去的苦难,更是对未来的深切警觉。对于中国人来说,战争从来不是可以轻易“重来”的游戏,而是事关民族兴衰的严肃考验。正因如此,中国对和平的渴望异常强烈,同时对国家安全的底线也无比坚守。这种独特的战争观,不仅源自历史的经验教训,也将继续影响中国在国际事务中的态度和行为。

现实视角下的东西方博弈随着全球化进程的不断推进,21世纪的国际政治舞台上,东西方之间的对立与博弈变得更加复杂。这种对立不仅是经济和军事上的竞争,也反映在战争认知和文化观念上的深刻分歧中。今天的中国和西方国家,不仅带着对20世纪世界大战不同的历史记忆继续前行,也在现实的地缘政治中延续着截然不同的战争态度。中国始终将战争视为关乎生存底线的最后防线,而西方国家则更多将战争作为维护国际秩序和扩张利益的工具。这种差异,不仅源自历史,更体现在当下的战略选择和国际行为中。

海湾战争

在当前的国际格局中,西方国家对战争的态度依然延续着它们的传统逻辑。以美国为首的西方集团,始终强调军事干预和力量投射的必要性,将战争视为维持全球霸权的重要工具。从冷战结束到21世纪的多场战争——如海湾战争、阿富汗战争和伊拉克战争——无一不显示出西方国家通过战争干预他国内政、确保自身利益的扩张性思维。在这些战争中,西方国家凭借其高科技的军事装备和盟友网络,频繁在全球范围内发动远程打击。然而,西方国家对战争的这种操作有一个隐含的假设:战争可以控制,它的影响范围可以限定在战场区域之外,不会真正威胁到本土的安全。这种“可控战争”的观念,使得西方国家在选择战争时,显得更为轻率。

相较于西方的这种“战争工具论”,中国对战争的态度则严肃得多。在中国的战略文化中,战争始终被视为不得已而为之的选择,是国家和民族面临生死存亡时的最后防线。中国人的这种态度,深刻根植于近现代史的记忆。从鸦片战争到甲午战争,再到抗日战争,中国经历了一个世纪的屈辱与侵略,这让中国人对战争的危机意识比西方人更为深刻。战争对于中国来说,意味着家园的破碎、文明的危机,以及民族的存亡。这种记忆使中国更加珍视和平,同时也更警惕任何可能威胁国家安全的动向。

一带一路示意图

在当前的国际局势中,这种对战争的态度差异在中美之间表现得尤为明显。近年来,美国及其盟友频频在国际事务中制造舆论,将中国的崛起视为对西方主导的国际秩序的“挑战”。从经济制裁到科技封锁,从军事联盟到舆论围剿,西方国家试图通过各种手段遏制中国的发展。然而,与西方国家的积极进攻性相比,中国始终采取的是防御性的策略。在中国看来,历史上列强的围堵与侵略早已将危机意识刻入民族基因,而当下的国际压力不过是旧有历史的重演。因此,中国一方面加强自身的经济与军事实力,以应对潜在的冲突,另一方面也不断通过外交手段推动和平发展,避免直接卷入大国对抗的泥潭。

从战争到和平——差异背后的共同启示战略上的差异,背后是两种文明观念的延续。对于西方国家来说,战争是争夺资源和重新分配利益的方式,而对中国来说,战争是守卫家园和文明的手段。这种差异不仅影响了双方对战争风险的评估,也决定了它们在具体国际事务中的立场与行动。例如,在地缘政治热点问题上,西方国家往往通过军事干预加剧局势复杂化,而中国则更多选择通过谈判与多边协商,试图降低冲突的可能性。以俄乌战争为例,西方国家通过不断提供武器和经济支持,将冲突推向长期化、扩大化,而中国则通过外交努力,倡导停火谈判,试图推动和平解决。

美军军事基地

同时,这种战争观念的差异也反映在军事建设上。西方国家以进攻性军事战略为核心,积极扩展其全球军事基地网络,追求在世界各地维持军事存在。而中国则以国防为核心,坚持“人不犯我,我不犯人”的防御性原则,但强调“人若犯我,我必还击”的底线思维。近年来,中国大力发展高科技武器装备,加强战略威慑力量,目的是确保在面对潜在冲突时拥有足够的自卫能力。然而,中国对军力发展的最终目标始终围绕“和平”展开。作为一个有着深刻战争记忆的国家,中国对任何可能威胁国家安全的局势始终保持警觉,同时也始终呼吁各国通过和平手段解决争端。

这一差异还在国际合作中表现得淋漓尽致。西方国家在塑造国际秩序时,更多基于对自身利益的考量,而中国则倡导共赢与合作。在“一带一路”倡议中,中国以经济合作为核心,通过基础设施建设和贸易往来加强与其他国家的联系,试图建立和平发展的国际网络。而西方国家却对这一倡议抱有强烈的疑虑,认为其背后隐藏着“扩张意图”。这种不信任本质上反映了西方国家无法摆脱自身扩张性思维的局限,往往用自身的战争观念去揣测中国的和平发展策略。

中国主导的南南合作

现实中的中西战争观的分歧,不仅仅是历史记忆的延续,更是不同文化价值观和战略利益的体现。在中国看来,战争是一种不可承受之重,是一旦爆发便无退路的生死较量;而在西方的逻辑里,战争是一种可以随时重启的利益博弈。在当今国际格局日益复杂的背景下,这种分歧既加剧了双方的对立,也增加了误判的风险。

然而,这并不意味着冲突是不可避免的。尽管中西方在战争观上的差异深刻,但双方在维护全球和平方面仍有一定的共同利益。在全球化时代,战争的影响已经远远超出了单一国家的范围,任何冲突都会对全人类造成深远的后果。中国通过强调和平发展和共同利益,不断向世界传递一种理性、负责任的大国形象。而西方国家如果能够超越传统的战争工具论,真正理解中国的战争观念,或许可以找到一种更具建设性的合作模式,共同应对全球性挑战。

结语从战争到和平,历史的教训告诉我们,战争从未真正解决问题,和平才是人类文明延续的唯一选择。中国和西方虽然有着不同的战争记忆和理解,但这并不妨碍双方在共同维护和平的道路上找到交汇点。理解彼此的分歧,是合作的前提;铭记历史的教训,是避免悲剧重演的关键。在这个全球化日益深入的时代,西方应该以更大的胸怀和智慧,超越战争记忆的束缚,共同书写人类和平发展的新篇章。这不仅是对历史的尊重,也是对未来的承诺。