胜利广场

胜利广场成了鸽子的海洋,咕咕声此起彼伏,行人走近,它们不慌不忙地张开翅膀,先在半空滑翔,接着便跃上蓝天,在空中翻腾盘旋。群鸽的背景是一幢四层的苏式大楼,主楼高耸,轴线对称,檐柱整齐,大气磅礴,难得的是最高的塔楼又具有中国传统的风格,高高的飞檐呈不等边的八角形状,玉石栏杆围起楼亭,栏杆四角置仿古宫灯,中西合璧,精美绝伦。

翱翔

塔楼

这就是列入辽宁省第一批不可移动革命文物的“鞍山焦耐院办公楼”。大楼建于上世纪五十年代,以“新建鞍钢设计办公室”之名与鞍钢建设相配套,由苏联援建,建成时是鞍山最高的地标建筑。大楼曾作为冶金部黑色冶金设计总院鞍山分院的办公楼,以后陆续分出五个钢铁院、两个矿山院、一个热能院、一个洛耐院,堪称新中国钢铁科技的摇篮。

焦耐院办公楼

焦耐院办公楼

九旬的老母亲在大楼前久久地伫立,封尘的记忆涌上心头,1965年,母亲从上海的教师岗位调到鞍山父亲工作的冶金矿山设计院,就是眼前的这幢大楼,当时下面两层属焦耐院,上面两层属设计院。母亲告诉我们,她报到的那天,楼梯口拉着横幅,“热烈欢迎X X X同志加入队伍”。那是好儿女志在四方的年代,那是激情燃烧的岁月。

胜利广场

父亲母亲在鞍山工作十多年,唐山大地震后,冶金部在冀东建新院,1977年,他们奔赴新的岗位,举家搬迁,直至退休也没能再回鞍山。父亲晚年曾有再看一看以前工作过的大楼的想法,可已腿脚不便无法成行。这次,我们兄妹等人陪着母亲实现了愿望,一晃间隔47年。

胜利广场

我为鞍山奉献

眼前已是崭新的鞍山。胜利广场在八条马路的交汇处,是米字形的中心点,只是当年从中穿越的“摩电”不见踪影。广场中央屹立一尊白色的钢雕,名为“盛世”,三棱柱架上部团花怒放,表达着鞍山人民对盛世繁华的向往与追求。钢雕底部连缀着一圈大字,“鞍山在我心中,我为鞍山奉献,鞍山为我自豪”,依然是当年鞍钢精神的拓展。

烈士山

我爱鞍山

沿着似曾熟悉的通往烈士山的道路南行,绕过公园,试图寻找当年居住过的“红楼”的蛛丝马迹,可注定不能如愿。北长甸街区变换了模样,宽阔的大道车水马龙,两旁高楼林立,旧貌新颜。红楼的念想只能在记忆深处,那是钢都建设史上弥足珍贵的一笔,上世纪五六十年代,为解决建设者的居住问题,鞍山在四个区域兴建了大量的三层红砖楼房,本着先厂后家、先工作后生活的原则,两三个家庭合用厨卫,结果造就了那个年代特有的邻里和睦。

二一九公园

1948.2.19解放鞍山

二一九公园

和母亲一起来到二一九公园,算是旧地重游,努力寻找家庭相册中黑白照片的相似点,这里却有了共鸣。劳动湖波光粼粼,环翠岛草色青青,湖船摇曳,岸柳生姿,几处拱桥连接绿岛,棋亭照水,画阁临风。一堆假山似曾相识,于是打卡留念,接续近半个世纪的往事。

劳动湖

劳动湖

怡莲桥

假山

往事如风,往事如诗,往事是童年的天堂,往事是暮年的故土。世上最美好的事情一定是在妈妈老去的时光听她把往事慢慢讲,不忘少年模样,无惧白发苍苍。

玉佛苑

玉佛寺

东山宾馆

资料表格

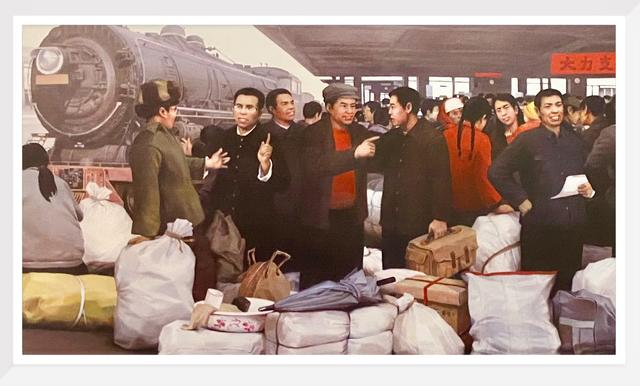

油画《送别》

下榻的东山宾馆5号楼,曾是上世纪五十年代苏联援建专家的居住地,大堂内陈列着许多图文资料,在一张鞍山支援各地的表格中找到一行文字,1977年冀东设计院168人。鸟儿已经飞过,天空留下痕迹……

夜色中的焦耐院办公楼