在一次热闹的老街集市上,两位老人正在用吴侬软语讨论着刚被发掘的良渚文化遗址。

这位宁波的“大伯”和来自苏州的“先生”,自如地用各自的方言交流着,完全不需要普通话的帮助。

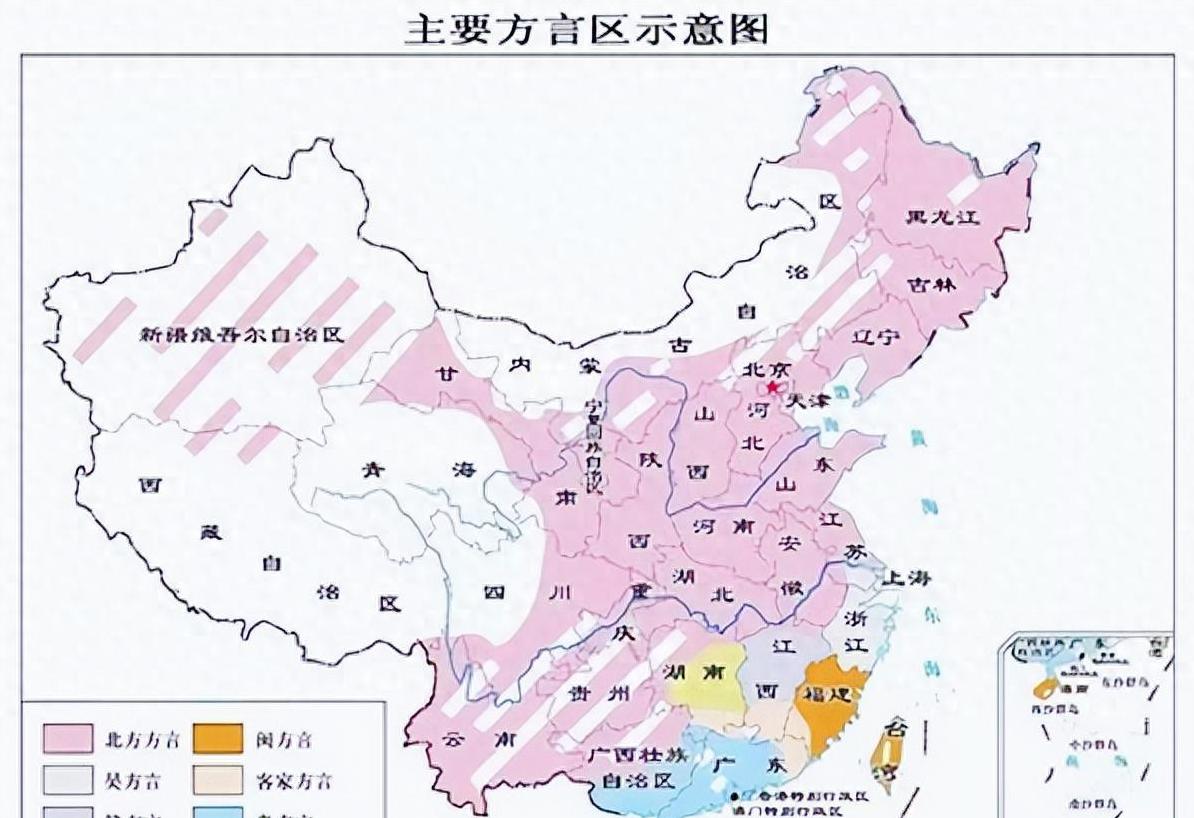

这种现象让不少年轻人疑惑:南方方言真的如大多数人所说,是由于北方移民的南迁而形成的吗?

方言的产生,有时候比你想象的还要简单。

著名作家鲁迅先生曾描述过原始劳动号子的场景——几个抬木头的劳动者,为了减轻肩膀上的压力,喊出了“杭育,杭育”的声音。

这种声音,便成了方言的雏形。

想象一下,宁波的抬木工人喊“嗬咳,嗬咳”,而象山的劳动号子是“嗨哟,嗨哟”,同一个动作,不同的喊声,就慢慢形成了当地独特的方言。

时间长了,从简单的劳动号子,到丰富的日常用语,一个地方的人们开始用自创的词汇和语调交流。

从一小块土地、一个村落、一个部落,甚至是几个联合起来的小部落,方言逐渐在这些区域内流传并发展起来。

早期社会里,由于血缘关系,人们集合在一起劳作、生活,形成了氏族。

他们拥有一块独立的地域,使用独立的语言。

随着人口增多,管理难度增加,一部分人被分出去,形成了新的氏族。

多个氏族联合起来,形成了部落。

每个部落的人由于地理和社会环境不同,语言自然也不同。

战争也是语言融合的重要因素。

一个部落被另一个部落征服,其语言也开始融合。

比如,被并吞的部落的居民作为俘虏,被融入了战胜一方的语言系统中。

尽管被同化,俘虏们的语言中仍保留了原有的语音和语义。

这种混合与变化,使得方言呈现出多样化的特点。

良渚文化遗址的发现,给我们带来了新的思考。

以钱塘江和太湖流域的良渚文化为例,大约在四五千年前,这里就有一个古国——良渚。

这比中原进入夏王朝的时间早了2400多年。

显然,那时的人们已经有了自己独特的语言,与后来的北方移民无关。

那么,南方方言到底是怎么来的呢?

实际上,南方方言的形成受到地理条件和社会经济因素的影响,在很早期就与外来的北方移民无关。

良渚遗址的发现,说明了在中原文化尚未影响到这里之前,南方人群就已经用自己的语言进行交流。

有学者认为,南方方言形成于北方移民的大批南迁,这一说法在一定程度上显得牵强。

例如,良渚文化时期,我们看不到大批北方移民的足迹。

那么,当北方移民真正南迁时,他们能带来什么样的影响?

秦汉以来的两千多年间,长江以南的吴越地区逐渐受到北方汉语的影响。

在不同历史时期,北方移民确实来到了南方,但这并不足以完全颠覆南方已有的语言系统。

吴越方言至今仍保留着许多独特的声调、词汇和语义,这些都源于当地原有的土著语言。

通过对良渚文化遗址的探索,我们可以看到南方方言的形成有其独特的历史和文化背景。

尽管北方移民的确在不同历史时期对南方语言产生了一定影响,但吴越方言的主体仍然是当地的土著语言。

语言的演变是复杂而丰富的,它不仅是人类交流的工具,更是一个地区文化和历史的活化石。

希望这段历史能带给我们更多的思考,让我们更好地理解并珍惜这片土地上的文化遗产。