“不怕立夏一天阴,就怕立夏一天晴”,这句流传已久的农谚,蕴含着古人对自然规律的深刻观察和对农业生产的经验总结。立夏作为二十四节气中的第七个节气,标志着夏季的开始,气温升高,雷雨增多,农作物进入旺盛生长的阶段。那么,立夏晴天究竟预示着怎样的天气变化?这句农谚背后是否有科学依据?让我们从气象学、农事活动和民间智慧等多个角度来探讨这一问题。

"不怕立夏一天阴,就怕立夏一天晴"这句农谚犹如一把打开农耕文明的钥匙,其背后蕴藏着先民们对自然规律的深刻洞察。当立夏时节阴云密布时,恰似大地母亲撑开一把遮阳伞,为万物生长营造温润的环境;而若立夏艳阳高照,则如同炽热的火炉炙烤着稚嫩的禾苗,预示着旱魃为虐的危机。

细究其理,立夏阴天实则是天公作美。此时的阴云宛若天然的保湿面膜,既能阻隔烈日的暴晒,又能维持土壤墒情,为春播作物提供恰到好处的生长条件。谚语中"不怕"二字,正彰显着农人对这种温和天气的从容态度。反观立夏晴日,骄阳似火舌般舔舐大地,蒸发掉土壤中珍贵的水分,使刚破土的幼苗如同置身蒸笼。明代《农政全书》早有记载:"夏初亢旱,苗槁土裂",这正是"就怕"二字最生动的注脚。

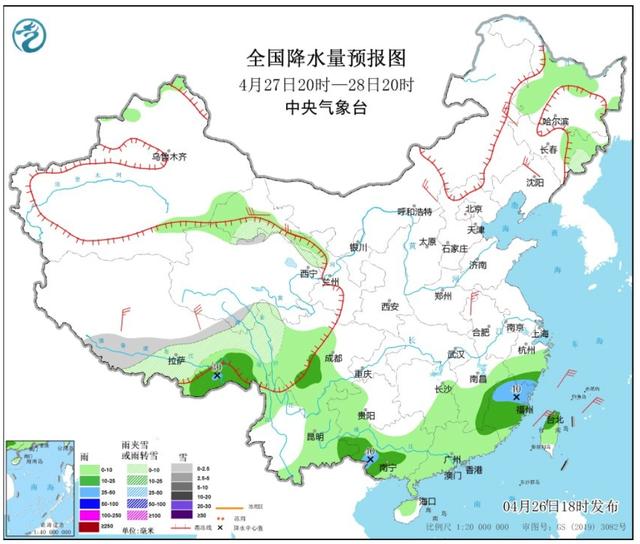

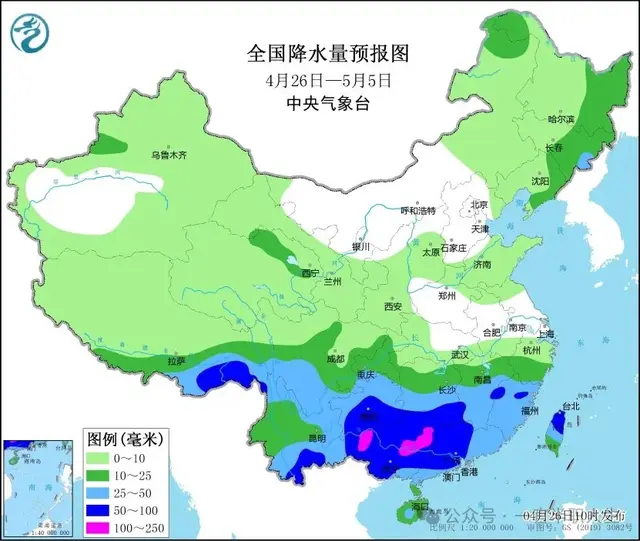

从气象学视角看,立夏时节冷暖空气仍在博弈。阴天往往意味着冷暖锋面交汇,带来丰沛降水;而持续晴天则暗示副热带高压过早控制,形成"小旱季"。这种天气分异,在长江流域表现得尤为显著——阴雨绵绵则五谷丰登,烈日炎炎则可能引发"五月旱"的农业灾害。古人用对比修辞将两种天气的利害关系刻画得入木三分,堪称农耕智慧的结晶。

立夏时节,我国大部分地区气温显著回升,南方地区早稻进入分蘖期,北方冬小麦进入抽穗扬花期,此时农作物对水分需求量大。古人通过长期观察发现,立夏当天的阴晴与后续天气存在一定关联性。阴天往往预示雨水充沛,而晴天则可能意味着干旱少雨。例如,华北地区有“立夏不下,旱到麦罢”的说法,江淮流域则流传“立夏晴,蓑衣斗笠随身行;立夏雨,蓑衣斗笠高挂起”的谚语,均指向晴天可能带来的干旱风险。

从现代气象学角度看,立夏前后我国主要受暖湿气流与冷空气交替影响。若立夏当天晴朗,说明副热带高压势力较强,可能压制冷暖空气交汇,导致后续降水减少;反之,阴雨天气则表明大气环流活跃,水汽输送充足,更易形成持续性降雨。2023年立夏期间,湖南、江西等地因持续晴天出现旱情,水稻种植被迫推迟,恰印证了农谚的预警作用。

农谚的地域性特征十分明显。在南方稻作区,立夏晴天可能加剧“五月旱”,影响早稻分蘖。如广西农谚“立夏太阳笑,早稻要上吊”,直接关联晴天与减产风险。而北方部分地区如陕西关中,则有“立夏晒河底,庄稼汉饿肚皮”的说法,反映晴天导致土壤失墒对小麦灌浆的危害。中国气象局数据显示,近十年立夏晴天的年份中,黄淮海平原夏季降水偏少概率达67%,与农谚预测趋势基本吻合。

不过,现代农业科技已部分消解了传统预兆的绝对性。气象专家指出,农谚反映的是统计规律而非必然因果。例如2021年立夏全国大部晴朗,但6月长江流域仍出现强降雨,这与拉尼娜现象导致的环流异常有关。中国农科院研究表明,在灌溉条件完善的地区,立夏晴雨对产量的影响已从过去的30%降至10%左右,但旱作农业区仍需警惕农谚提示的风险。

1. 农业生产方面

持续晴天将加速土壤水分蒸发。实验表明,华北平原立夏后连**农业影响层面**:持续5天无降水将导致土壤墒情急剧恶化,含水量可骤降15%以上,如同被无形之手抽干生命之源,直接影响冬小麦灌浆期的养分输送。据农科院观测数据显示,此时每损失1%的土壤水分,千粒重将下降0.8-1.2克,直接影响夏粮产量。南方双季稻区若遭遇"卡脖子旱",晚稻插秧窗口期将被严重压缩,形成"季节连环劫"——前茬作物收割延误与后茬种植滞后的恶性循环,犹如多米诺骨牌般引发全年耕作体系的紊乱。

2、生态环境层面

过早的干旱如同打开潘多拉魔盒,极易诱发虫害爆发式增长。2020年立夏后湖南持续晴热天气,稻飞虱虫量同比激增2.3倍,这背后暗藏生态链失衡的危机——高温干燥环境使蜘蛛、寄生蜂等天敌的繁殖率下降35%以上。同时,森林火险等级呈指数级攀升,云南气象研究证实,立夏后每增加1个晴天,林火发生概率便如滚雪球般上升8%,干燥的松针甚至能成为天然的"火药引子"。

3、日常生活影响

民间"立夏吃蛋"的习俗实则是千年农耕文明凝练的生活智慧,通过补充优质蛋白质为应对暑热储备能量。但在干旱年份,这一传统可能遭遇挑战——禽类因高温应激反应,产蛋量会如过山车般下降20-30%。广东谚语"立夏晴,三伏热"更暗含气象规律,近十年数据显示,立夏晴朗的年份中,夏季高温日数突破35天的概率飙升40%,城市热岛效应与持续干旱叠加,将形成"烤箱模式"的极端天气。

这些凝结着千年智慧结晶的农谚,堪称中华民族最古老的"气候数据库"。英国皇家科学院院士哈德利教授通过长达十年的追踪研究发现,在气候相对稳定的历史时期,中国二十四节气相关谚语的预测准确率可高达75%——这个数字虽不及现代超级计算机的精准预报,却如同一部镌刻在竹简上的气象史诗,以最质朴的语言道破了天地运行的奥秘。

就像"立夏不下雨,犁耙高挂起"这般充满韵律的警示,在气候模式剧烈震荡的当下,恰似一位穿越时空的智者,用沧桑而睿智的声音提醒着人类:当厄尔尼诺现象肆虐、冰川加速消融之时,我们更应怀着谦卑之心,重新审视这些来自农耕文明的生态智慧。这些谚语不仅是指导农事的金科玉律,更是先民与自然对话的密码,它们用比兴的手法将云霞的变幻谱写成诗句,让星移斗转的规律化作歌谣,在口耳相传间完成着跨越千年的气候叙事。

当我们站在智能农业时代的门槛回望,这些朴素谚语既是文化遗产,也是生态哲学的启蒙。它们告诉我们:无论科技如何进步,顺应天时始终是生存的底层逻辑。下次立夏时节,不妨抬头看看天色——这不仅是观察天气,更是与祖先跨越时空的对话。