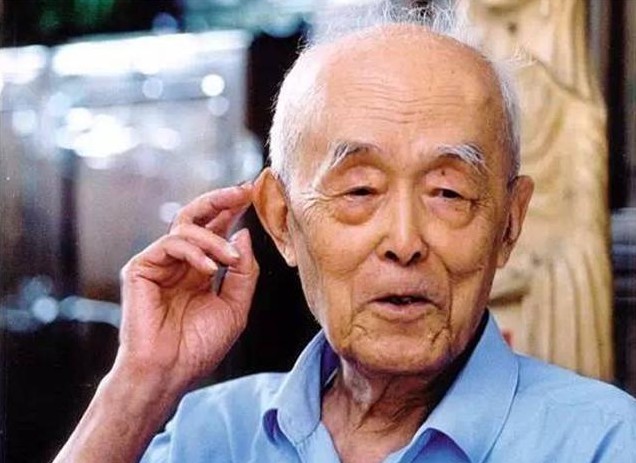

2009年7月中旬,著名文学家季羡林老先生在北京因病去世,他活了98岁。这消息传开后,季老先生以前教书的北京大学很快设立了灵堂,来接待从世界各地前来悼念他的人。过了八天,老先生去世后的身体被送到了八宝山革命公墓的大厅里,先安置在那里。在悲伤的音乐声中,中央领导和各界朋友都来向老先生告别,他身盖党旗,周围摆满了鲜花和松柏。老先生的家人站在旁边,默默与人握手,表达他们的感激之情。

季羡林这辈子,文学上的成就真的很大,特别是在研究佛典语言这块儿,他是国内国外都很有名的“东方学”专家。可谁都没预料到,老先生刚办完丧事,一条关于他和儿子季承的传言就又一次闯进了大家的视野,慢慢闹成了一件轰动一时的大事。【01,父子十三年隔阂:本该最亲近的他们却在咫尺间互不相见】季承1935年在济南呱呱坠地,他妈是季羡林的头一任老婆彭德华。彭德华比季羡林大四岁,念过几年小学,为季羡林和他的家族操碎了心。因此,心怀感激的季羡林选择了守住这段父母包办的婚姻,让家里看起来和和睦睦。不过,有股潜藏的力量始终伴随着季承,并且对他产生了深远的影响。在季承的小时候,他从来没见过自己的爸爸,所以心里头对爸爸总是有种疏远和不认识的感觉。

11岁的时候,他突然听说在国外德国待了十年的老爸马上就要回家了,心里有点慌。毕竟,他不知道该怎么面对这个只在照片里瞅见过,只在老妈嘴里听说过的人。季羡林按时回到了家,给孩子们都带了份一样的礼物——一支在那个时候挺少见的钢笔。接着,季承还没来得及和爸爸多亲近亲近,季羡林就匆匆告别了家人,去北京教书去了。1952年,季承成功考入了北京俄文专修学校,从那以后,他和季羡林见面的次数就频繁了许多。就像季承常说的那样,见得多并不代表关系就近了,“要真正和老爸熟络起来,那可真是个超长的过程”。十年后,季承的奶奶和妈妈一块搬到了北京,家里迎来了一段十分欢乐的日子。但可惜这快乐没持续多久,“那个特别的时候”就来了,季羡林被关了起来,季承也因此和爸爸失去了联系,父子俩的关系再次变得疏远了。

1995年对这两个人来说是个非常重要的变化年。那时候,彭德华因为病情严重住进了医院,而季承和季羡林之间发生了激烈的争吵,互相说了不少过火的话。后来,彭德华去世了,季羡林和季承这对父子的关系越来越差,长时间都处于互不搭理、就算离得近也不愿意见面的状态。对于这事儿,季承说其实没媒体说的那么玄乎,不是他和老爸之间有啥阻隔,而是“有些人”在中间捣乱。他澄清了北京大学与此事无关,转而把指责对准了跟北大有关联的“某些人”,但就是不肯说出到底是啥原因。也有人讲,其实是季羡林自己不肯见儿子季承。他在2003年亲手给吴新英写的信里头提到:“季承来301医院是另有企图的……反正,我就是铁了心不见他,我总归有权利决定见不见谁吧。”

父子俩13年没咋来往,谁对谁错,除了他们自己,谁也说不清楚。不过可以确定的是,在季羡林老先生和儿子分开的这13年里,北大确实把老先生照顾得周到,让他能够安安稳稳地享受晚年生活。02,别人心里的那位老者:那些曾经照料过“爷爷”的医生和护士,都非常想念他。从1995年到2002年那阵子,季羡林还是像往常一样,住在北大的朗润园里。不过从2002年开始,他因为身体不好,就住进了301医院。季承讲道:“老爸住在朗润园那会儿,我常去园里溜达,跟老爸的帮手们点点头,然后悄悄躲着老爸。过节的时候,我会给老爸的秘书家送好多山东素菜,秘书李峥的儿子李小军呢,每次都只拿一点点,剩下的全给老爸送过去了。老爸心里跟明镜似的,但从来都不挑明。”

季羡林进了医院后,事情有了新进展。季承觉得,是有人想“独占”、“控制”这位国宝级大师,所以故意不让父子俩见面。301医院那些一直照料季羡林医生的护士们都说,季羡林老先生晚年过得十分宁静。每当大家心里有了烦恼,就爱到他床边坐坐,跟他倾诉几句。老人家总是不急不慢地说些安慰的话,一听他这么说,那些不开心的事儿马上就没了踪影。季羡林的老医生回想起以前,说季羡林老先生平时很安静,不怎么爱动。每天就等着医生查房那会儿,跟着医生一起动动手脚,左转转右转转,抬抬腿再轻轻踢几下。

要是别人这样要求他,他肯定不会答应。因为到了晚年他很少运动,再加上病痛一直折磨着他,所以在季羡林最后的那几年里,他变得越来越瘦,手脚的肌肉都有点萎缩了,关节也变得僵硬。医生为了让季羡林的身体好起来,专门设计了一套手臂运动操,催着他多做做。季羡林老爱睡觉,医护人员想,这可能就是他长寿的“小窍门”。吃完晚饭后,大概七点钟,他会吃点帮助睡觉的药,然后就上床了。一般情况下,他能睡上整整12个小时,而且睡得特别香。季羡林每天会在吃完早饭到吃午饭的这三个小时里工作,这时他会让秘书或者照顾他的人给他念一念报纸。吃完午饭后,季羡林又睡了三个小时,差不多下午三点才醒来,然后按老规矩会见了几位来访的朋友。

吃东西这块儿,季羡林讲究的是“按需来”。他对平时吃啥不太挑剔,就是特别想吃啥的时候,会跟照顾他的人说一声,比如红烧肉或者炖羊肉,这些都是他特别喜欢吃的菜。另外,他特别喜欢吃烤鸭,照顾他的医生和护士讲,季羡林每个月都会尝尝烤鸭的味道,而且隔三差五就念叨着想吃羊肉胡萝卜馅的饺子。要是季羡林觉得饭菜不对胃口,他就会吃得少一点;要是饭菜很对他的口味,他就会多吃一点。季羡林经常跟护工说:“只有吃自己喜欢的食物,消化才顺畅,营养才吸收得好,这样身体才能强壮起来。”

照顾季羡林的工作人员从他身上似乎领悟到了一种“到什么山头唱什么歌”、“从容不迫”的生活智慧,哪怕是面对生命的终结,也能保持这样的态度。医护人员都爱叫季羡林“季爷爷”,觉得这样特别亲切。平时在一起,季羡林一点也没有大作家的架子,特别平易近人,有时还会和医护人员聊聊家里长短,逗逗乐子。跟季承描述中的父亲不同,在护工看来,季羡林更像是一个过着普通晚年生活的老人家。2008年11月头上,七十多岁的季承好不容易到了301医院,见到了老爸季羡林。他一进病房,立马就跪在地上给季羡林磕了个头,边哭边说:“爸,您有啥想骂我的地方不?”季羡林脸上满是激动,但说话还是跟平常一样沉稳:“以往的事儿,都已经过去了,我哪还好意思责怪你呢?”

第二年7月,季羡林老先生去世了。那些曾经日夜照顾他的护工和医生都非常怀念他,但他的儿子季承却再次把父亲的往事闹得沸沸扬扬,这让很多人都不明白是怎么回事。【03,儿子的一家之言:暮年儿子写书回忆父亲却让人非常不解】首先,季承出了一本讲他父亲往事的书,说要揭开季羡林老先生晚年一些大家不知道的秘密。他说,在老爸最后的那段日子里,老爸对他的态度大变样,不再像以前那么冷淡了,两人之间充满了久违的亲情和温暖,关系特别好,就好像把那些“别有用心”的人过去故意说他的坏话都忘得一干二净,不再放在心上了。季羡林老先生晚年时,跟季承提过好几次怪事,说他其实早就察觉到有护工悄悄拿他的画去外面卖,这些护工当面都亲切地喊他“爷爷”,背后却干些偷偷摸摸的勾当,这事儿他心里跟明镜似的,根本不用查。他还说,自己清楚有人想暗中“害”他呢。

季承说,他从照顾父亲的护工那里得知,有人故意跟季羡林讲,说他和老婆想下毒害他。季承就去问季羡林这事,季羡林回答说:“听听就算了,我从来没当真过。”季羡林对季承很信任,觉得他不是那种会说那种话、做那种事的人。反正,季承说的季羡林晚年和护工医生们叫的“爷爷”差别挺大,他的话让人摸不着头脑。为啥季羡林晚年好像两个人似的,在儿子面前和在别人面前的表现不一样,给人一种“两面派”的感觉。

另外,季羡林去世后,他的儿子季承也卷入了“季羡林遗产”的争夺战中,和季羡林的学生钱文忠、认的干女儿王如等人一直闹个不停。到了2010年,他又把之前那场没解决完的纠纷重新翻了出来,引起了大家的广泛议论。在那本讲述他父亲的书里,他提到想拿老爸留下的钱来建个基金会,不是为了自己发财,就是想尽自己一份力帮帮社会。网上流传的一封信里说,季羡林老先生过世一年后,北大还没把属于他的文物还回去。这事儿就成了季羡林生前的秘书李玉洁和北大之间,关于“季羡林遗产该归谁”的争论导火索。季承很认真地讲,季羡林老先生生前总共3次表明了如何处理遗产的想法,清楚地说他留在北大图书馆的那些文物和书籍,只是让北大帮忙看管一下。不过,季羡林老先生以前的秘书李玉洁有不同看法,她表示季羡林其实早就写好遗嘱,要把所有财产都留给北京大学。

这一查案过程拖了好几年。到了2012年,季承和北京大学之间的遗产纠纷才正式开始走法律程序。季承希望北大能归还季羡林的577件遗产,但一审时法院没支持他,全给驳回了。季承很不服气,当庭就说要再上诉。2017年,这个案子进行了二审,季承还是坚持他之前的要求,但北大那边对季承的上诉没啥反应。二审没当庭给出判决,到现在这事儿还是个糊涂账,没个明确说法。这里面谁对谁错,外人没办法评判。