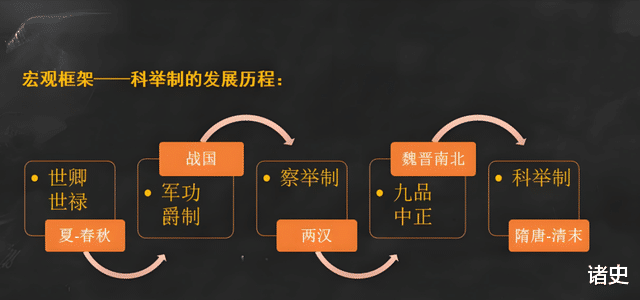

科举制是革命性的人才选拔制度,现代文官制度的源头,中国对世界的一大贡献,其意义不下于四大发明,长期被人忽视。那么,如此革命性的人才选拔制度,在中国究竟如何出现的呢?

古今任何一个组织,通常来说最核心的是两个部门,一是财政部门,一是人事部门。其中,人事部门又是重中之重(我们都知道很多都是因人成事、因人败事,用人对否后果大不相同,历史上此类案例比比皆是),所以古代吏部尚书被称为“地官”,礼部尚书为天官。

问题在于:吏部是选官的,那么该选拔什么人为官,或者说以什么标准选拔官员呢?隋唐之际,中国采用科举制选择官员,那么科举制为何出现,是突然出现、还是历史的延续?接下来,就谈谈中国科举制如何出现的。

首先,血统决定出身的时代

商周之际,周武王牧誓宣布纣王四大罪状,其中之一就是“昏弃厥遗王父母弟不迪,乃惟四方之多罪逋逃,是崇是长,是信是使,是以为大夫卿士”,即纣王弃用同祖兄弟,重用四方逃亡来的罪恶多端的人。甲骨文中,记载纣王重用“小臣”,可以印证这段话。

以现在的观点看,同祖兄弟未必有才,逃亡而来之人未必无才,纣王未必做错,但当时为何成为纣王公认的罪状?原因很简单,虽然周代有“乡举里选”,但总体而言当时是贵族社会,血统决定出身,纣王是其中异类,大概看到内部危机,想要进行人事改革。

孔子教书与战国李悝变法前,史书上所记载的历史人物,基本上都有耀眼的“背景”,姜子牙先祖为四岳之官,被秦穆公用五张黑羊皮换来的百里奚本是虞国大夫等等,基本找不到没有“背景”的。总之,不管被选拔的某人当时是贫是富,但他的祖先肯定非比寻常,这是当时的“共识”!

当然,之所以如此也符合当时的逻辑,因为知识是家传的,并不对外,底层百姓也没机会受教育,连字都不认识,也没什么见识,又怎么可能有能力担任官员?

其次,风云激荡的改革时代

到了春秋晚期,无数诸侯被灭国,无数贵族沦为平民,同时孔子等开始办学授徒,知识不再被统治阶级垄断,开始走向平民阶层,于是在特殊时代孕育下才有诸子百家的百花齐放。

虽然部分平民拥有知识,但当时毕竟是贵族社会,有知识的平民依然难被选拔,只是偶有出头,比如平民子路被卫大夫孔悝用为家臣。

但随着铁制农具大规模使用,生产力飞跃进步,井田制摇摇欲坠,以及列国兼并更为激烈等,在这种情况下为了救亡图存,于是魏国开始第一个变法,这就是李悝变法。

关于李悝变法,其中涉及人事的主要有两点:其一,建立“武卒”制度,对军队的士兵进行考核,奖励其中的优秀者,即寒门子弟可以通过军功出人头地;其二,废除世袭制,取消世袭俸禄,根据能力来选拔官吏,并向各国招纳贤才。李悝变法之后,魏国成为战国第一霸主。

李悝人事改革,虽然还是局限于贵族圈子,也涉及到中小地主,但毕竟是中国古代人事改革的重大进步。魏国之后,列国基本都有变法,都有用人改革,其中比如齐国的邹忌讽齐王纳谏、秦国的商鞅变法,当然秦国人事改革最为深入,秦国很多高官是寒门出身,还有军功爵制度。

因为有了从战国以来的人事改革,平民开始登上政治舞台,所以才有陈胜喊出“王侯将相宁有种乎”,这是水到渠成。如果把陈胜放在春秋时代,他肯定说不出这样的话。

第三,汉代察举制度的崩溃

虽然战国时已有重大变化,甚至为国君诸侯服务的“门客”招揽上压根不看出身,鸡鸣狗盗之徒也行,可见当时用人变化,但总体来说当时的选官制度不完备。

汉朝之际,为了适应国家统治需要,刘邦首下“求贤诏”,要求郡国推荐具有治国才能的贤士大夫,之后汉文帝下诏要求“举贤良方正能直言极谏者”,并定下了“对策”(考试)和等第,再到汉武帝时完备“察举制”,其中有了统一的选才标准和考试办法,且要求德才兼备,“德”在“才”先。

但问题是,察举制的选人权在地方长官手中,选拔名额却极其有限,因此短期内或遇到强势的皇帝还好,否则就不行了,最终地方长官出于私心举荐门生故吏、好友亲朋,甚至营私舞弊、朋比结党,导致官场被世家豪族垄断,这就成了察举制最大的弊端。

所谓阳极阴生、阴极阳生,事物在衰败中也会孕育出新生的力量,察举制也是如此。公元前132年,在察举制快要崩溃时,汉顺帝采用左雄的建议改革察举,史称“阳嘉新制”,即限制察举年龄,引入考试机制,进一步明确了人才标准,被视为科举制的萌芽。

但汉朝已经积重难返,世家豪族实力过于强大,因此在察举选人权还在地方长官手中的情况下,“阳嘉新制”只是在短期内“察选清平,多得其人”,很快又故态复萌,底层有才之人依然难以改变命运,官场依然被世家豪族垄断,察举制也走到了尽头。

第四,魏晋南北朝的选拔制

东汉末年,天下大乱,群雄并起,这时想要发展与壮大,就必须要进行人事改革,不能再由世族垄断官场。对此,曹操打响当时人事改革的第一枪,即发布《求贤令》,提出“唯才是举”,不问出身、不问德行,只要有才即可。当然,有才无德也不行,但当时处于特殊时期。

曹操推出不问出身的“唯才是举”,除了吸纳人才之外,还有一点是打压士族,因为世家豪族有钱有人还有权,危害实在太大。曹丕想要调和,既要拉拢世族,也要选拔优才,于是采纳了陈群的“九品中正制”,但实际执行过程中却让世族做大,为之后司马氏篡权埋下祸根。

“九品中正制”品评的内容,主要由“中正官”品评三项,即家世、个人品行才能的行状、定品。曹魏时期,定品原则上依据的是行状,家世只作参考,注意只是“原则上”,实际上“家世”依然关键,到了司马晋朝,完全以家世来定品,寒门最高只能下品,世族常列上品,所以当时说“上品无寒门,下品无士族”。其中,主要原因是司马氏为了篡位与稳定统治,而对世族妥协。

最终,九品中正制逐渐完成门阀化的转变,而成为门阀世族(又称门阀士族)的选举工具。

南北朝后期,因为战乱、皇权加强、以及皇权引入寒门平衡士族等原因导致门阀士族衰落,门阀士族的真正消亡与黄巢有关。到了隋朝,中国再度恢复大一统,为了巩固国家政权,隋朝皇帝大力打击门阀士族,于是在历史选拔制度基础上,推出了“科举制”。

其实,隋唐科举制取消了家世、取消了“中间商”的举荐或品评,“原则上”是直接让士族与寒门同起跑线竞争。当然,实际上肯定无法做到一视同仁,有背景的肯定更占优势,真正相对公平的是宋朝之后,原因之一是当时门阀士族消亡了。

以上,就是中国科举制出现前的官员选拔的大致历史,伴随着王朝与地方豪强的兴衰、皇权与地方的权争,其中科举制并非突然出现,而是有着悠久的历史源头,至少可以追溯到汉代,符合社会演进规律,这与西方历史总是违背常理大相径庭。

最后,为什么说中华文明是连续性的,中国历史是可信的,从中国官员选拔制度上就可以看到;而且,如何选拔官员,其实也可以视为社会文明程度的标准之一,由此可见中国古代文明程度显然是被低估了,至少相比对西方古代的评价是被严重低估了。