她曾是西非王国的公主,却沦为奴隶;她被英国海军救下,成为维多利亚女王的教女;她的一生跨越种族、阶级与帝国,成为19世纪最令人惊叹的文化符号。莎拉·福布斯·博内塔(Sarah Forbes Bonetta)的故事,不仅是个人命运的逆袭,更是殖民时代权力与人性交织的缩影。

1843年,莎拉出生于西非约鲁巴王国的贵族家庭,原名奥莫巴·阿伊娜(Omoba Aina)。5岁那年,她的命运因一场战争彻底改变:邻国达荷美王国(今贝宁)入侵她的家乡,父母被杀,她沦为奴隶,被献给达荷美国王盖佐。在达荷美,儿童奴隶常被用作宗教献祭,阿伊娜的生命危在旦夕。

命运的转折发生在1848年。英国皇家海军军官弗雷德里克·福布斯(Frederick Forbes)奉命前往西非,试图阻止达荷美的奴隶贸易。盖佐为表“友好”,将阿伊娜作为“礼物”送给福布斯。福布斯拒绝称她为奴隶,而是以军舰“博内塔号”为她命名,并赋予她“莎拉·福布斯·博内塔”这一英国名字。“她是非洲的公主,值得被文明世界接纳。” ——福布斯在日记中写道。

福布斯将莎拉带回英国后,维多利亚女王对这个聪慧的非洲女孩产生了浓厚兴趣。1850年,7岁的莎拉被引荐至温莎城堡。女王惊叹于她的语言天赋和优雅举止,当场决定成为她的教母,并资助她的教育与生活。

莎拉接受的是当时英国精英女性的教育:精通法语、德语、音乐和文学,擅长钢琴与绘画。女王定期召见她,甚至邀请她参加皇室婚礼。然而,这份“宠爱”背后隐藏着维多利亚时代的矛盾——女王既将莎拉视为“文明教化”的成功案例,又始终将她当作“异域奇观”。

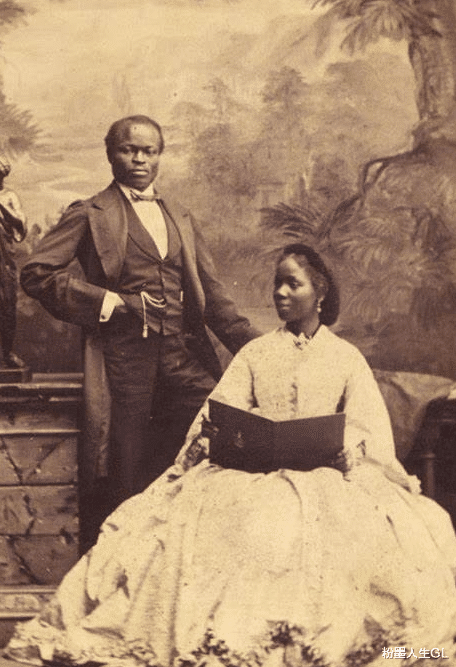

莎拉的成年生活充满挣扎。19岁时,她在女王安排下嫁给西非富商詹姆斯·戴维斯,婚后定居尼日利亚。表面上,她是殖民地的社交名媛;暗地里,她始终在寻找自己的文化归属。她坚持用约鲁巴语为子女取名,同时又在信中向女王倾诉“对英国的思念”。

1880年,莎拉因肺结核去世,年仅37岁。维多利亚女王悲痛地写道:“我失去了一个独特的孩子,她的灵魂属于两个世界。”

莎拉的故事曾被包装成“帝国仁慈”的童话,但现代学者提出了更尖锐的批判:殖民主义的工具? 莎拉被英国王室塑造成“开化野蛮人”的典范,用以证明殖民统治的“正当性”。种族主义的矛盾样本? 尽管她跻身上流社会,但英国媒体仍称她为“黑珍珠”,暗含物化与歧视。非洲离散者的先驱? 她的后裔至今活跃在尼日利亚与英国,成为非裔移民历史的活化石。

莎拉·福布斯·博内塔的一生是一面棱镜,折射出19世纪帝国的傲慢、种族主义的复杂性,以及个体在历史洪流中的韧性。她的故事提醒我们:身份从来不是非黑即白,她在非洲传统、基督教信仰和英国文化之间的挣扎,至今仍是移民群体的共鸣。历史中的“救赎叙事”往往掩盖了权力的暴力,她的“幸运”背后是无数未被拯救的非洲生命。跨越时代的女性力量,她在男权与殖民双重压迫下,以智慧和尊严开辟了自己的生存空间。

莎拉·福布斯·博内塔的墓碑上刻着一句简单的铭文:“一位忠诚的妻子与慈爱的母亲。” 但她的传奇远不止于此——她是被绑架的公主、是帝国的“荣誉白人”、是文化碰撞的化身。在当今全球种族平等运动风起云涌之际,她的故事不再只是历史尘埃,而是一面照见过去与未来的镜子。