美国总统特朗普再次挥舞关税大棒,这一次不仅针对中国,更是将矛头指向了全球多个国家,甚至包括传统盟友。

美国对中国商品加征高达125%的关税,甚至可能进一步提高至250%,这种非理性的贸易保护主义行为,正在严重破坏全球贸易秩序。

特朗普的贸易政策看似强势,实则暴露了美国经济的深层焦虑。

面对中国的崛起,美国试图通过关税手段遏制中国的发展,但这种“杀敌一千,自损八百”的策略,最终伤害的不仅是中国的出口企业,更是全球供应链和美国消费者。

那么面对如此严峻的形势,中国究竟该何去何从?答案绝非屈膝求和,而是要打一场充满智慧与魄力的破局之战。

构建“非美贸易圈”:联合受害国,打破美元霸权

过去,中国对美出口长期依赖廉价商品,依靠低成本制造业占据了全球市场份额,这种模式虽在一定时期内推动了经济增长,却也埋下了隐患。

面对特朗普的关税威胁,中国不能再寄希望于美国收回成命,更不能像某些国家那样“跪求”美国降低关税。

历史已经证明,妥协退让只会助长美国的嚣张气焰。

我们必须丢掉恢复往日对美出口的幻想,认识到廉价商品大规模输美的时代已经结束,我们应该主动开启贸易“非美化”进程。

虽然这一过程必然会给部分企业带来阵痛,但从长远来看,这恰恰是中国出口产业转型升级的绝佳契机:

它能促使中国企业告别低附加值的生产模式,加大研发投入,提高产品技术含量,最终加速产业升级,推动出口结构向高技术、高附加值方向转型。

曾经,中国的玩具、服装等产品凭借低价风靡美国市场,如今,以华为5G通信设备、大疆无人机为代表的高科技产品正崭露头角,在国际舞台上展现中国智造的力量。

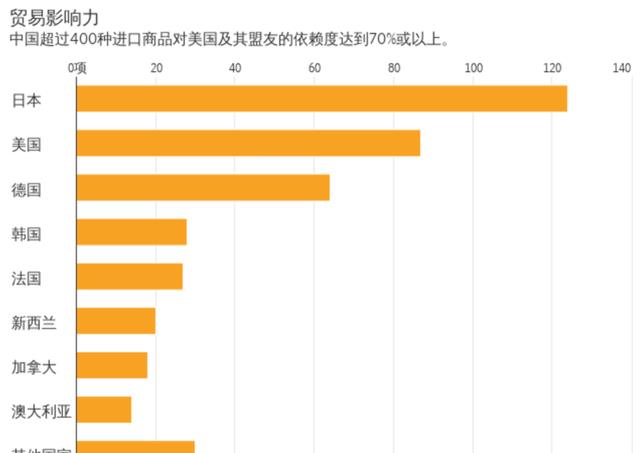

与此同时,我们更应看到,特朗普的关税政策不仅针对中国,欧盟、日本、墨西哥等经济体同样深受其害。

这些国家拥有庞大的市场,中国完全有能力与这些受害国携手,共同构建一个“非美贸易圈”,减少对美国的依赖。

在世界贸易组织(WTO)因美国干扰而运转受阻的当下,中国可以凭借强大的制造业基础、完善的产业链以及庞大的消费市场,成为新贸易格局的引领者。

例如,“一带一路”倡议自提出以来,已与众多沿线国家开展了广泛的贸易与投资合作,中老铁路、雅万高铁等基础设施项目不仅促进了当地经济发展,也为中国企业开拓了新的市场空间。

在这个新的贸易体系中,中国可以推动与贸易伙伴使用本币结算,减少对美元的依赖,打破美国在国际贸易中的金融霸权,真正实现让特朗普政府“搬起石头砸自己的脚”。

启动内需:14亿人的市场才是中国真正的底气

然而,构建非美贸易市场只是破局的一方面,中国应对关税战的根本之策在于外需受挫,内需补位。

早在2020年,中国就前瞻性地提出了“国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”的新发展格局。

如今,面对特朗普2.0时代的关税战,这一战略显得更加重要。

中国拥有14亿人口的庞大市场,消费潜力巨大。其中,房地产市场在拉动内需方面具有举足轻重的地位。

中国居民家庭财富的65%-70%集中在住房上,过去相当长一段时间,中国一直是世界最大的建筑业市场,房地产业曾长期领跑其他产业,成为拉动经济增长的重要引擎。

通过合理的政策引导,促进房地产市场平稳健康发展,不仅可以满足居民的住房需求,还能带动上下游产业,如钢铁、水泥、家电等行业的发展,从而形成强大的内需动力。

除此之外,中国在消费领域还有更多的潜力可挖。

随着居民收入水平的提高和消费观念的转变,高端消费、服务消费、绿色消费等新兴消费领域正蓬勃发展。

政府可以通过发放消费券、完善社会保障体系、优化消费环境等措施,进一步激发居民的消费热情。

例如,在疫情期间,各地发放的消费券有效刺激了餐饮、旅游等行业的消费复苏;不断完善的医保体系让居民在医疗消费上更加放心,间接释放了其他方面的消费能力。

中国不惧挑战,关键在于战略定力

特朗普的关税大棒看似凶猛,但中国经济韧性强、回旋余地大,完全有能力应对挑战。

当我们大力“启动内需,夯实经济基本盘”,将国内市场做大做强,就能有效抵御关税战对中国对美出口造成的损失。国内庞大的消费市场完全可以承接大量国内产品,减少对美国市场的依赖。

同时,我们与其他国家构建的“去美化”贸易体系也能实现出口替代,让中国的产品在更广阔的国际舞台上找到新的销路。

而对于美国的进口产品,中国也有能力找到替代来源,比如:

在农产品领域,除了美国,中国还可以从巴西、阿根廷等国家进口大豆等产品;在能源领域,俄罗斯、中东等地区为中国提供了多元化的石油、天然气进口渠道。

这场关税战看似是美国对中国的单方面施压,实则是一场双方都输不起的较量。

贸易战没有赢家,但只要中国坚持原则,敢于斗争,充分发挥自身优势,借此机会完成产业升级、扩大内需、深化国际合作,那么最终“搬起石头砸自己脚”的,只会是美国。

中国的未来,不取决于美国的关税,而取决于我们自己的选择。