一联一世界,一字一乾坤,短短两句对仗工整的联句,往往藏着人生的大智慧。

“学而优则仕” ,无数书生寒窗苦读,只为在科举中崭露头角,改写自身和家族命运。

在当时,对联也被视为读书人的“笔墨试金石”——或抒怀言志,或暗藏机锋,甚至借对仗之道化解人生困顿。

今天要讲的,便是一个关于落第书生以联悟道的故事。

李文渊,一位自幼便展露出非凡聪慧的才子。彼时读书人若想改命,科举是最主要的一途。李家虽非巨富,却倾尽家财供他读书,只盼他“金榜题名,光耀门楣”。

他自己也对诗词歌赋有着极高的天赋兴趣,五岁识千字,七岁能诗文,在乡里有了 “神童” 的美誉。年岁渐长,他越发勤奋刻苦,自认为凭借自己的才华,高中科举不过是轻而易举之事。

春闱那年,才子踌躇满志地踏上了考场,放榜那日信心满满踏入贡院。只是现实很骨感,他目光从上至下仔细搜寻,却始终不见自己的名字。那一刻,他只觉天旋地转,世界仿佛瞬间崩塌。

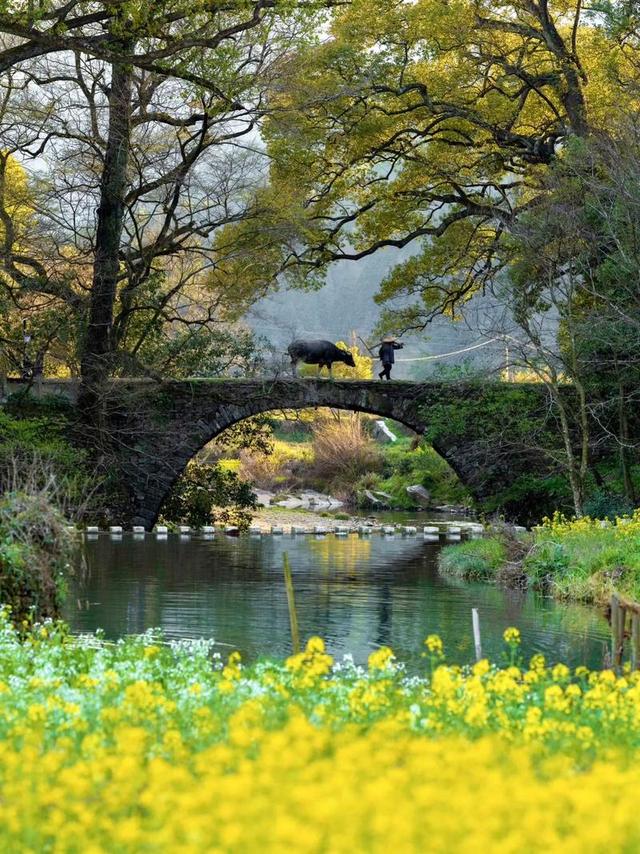

他站在皇城外的青石桥上,河畔酒楼飘来新科举子的笑闹,有人正无奈的叹道:"冯唐易老,李广难封......"

望着汴河缓缓流水,李文渊开始怀疑自己多年来的努力是否毫无意义,对自己的才华也产生了深深的质疑。在极度的失落与沮丧中,他下定了决心,猛地将书囊掷入河中,惊碎了水中的月亮。

无颜面对家乡父老的他选择四处漂泊,一路上浑浑噩噩,如同行尸走肉一般。

他来到了一座隐匿于山林之间清幽的寺庙,于是决定在此暂作停留。他每日在佛堂听经、在竹林散步,却始终无法释怀——直到遇见方丈慧明。

慧明是一位佛法高深、学识渊博的高僧,有一双洞悉世事的眼睛,见才子神情落寞,满脸失意,不愿看到才子就此沉沦,便时常与对方交谈。

才子心中诸多感慨,一句上联脱口而出:“晨钟敲落天边月”。

此上联一出,方丈不禁微微点头。从意境上看,它描绘了一幅清晨时分,寺庙的钟声悠悠响起,仿佛将天边那一轮残月都敲落了的奇妙画面,充满了空灵之感。

方丈也深知此联并非仅仅是写景,更多的是蕴含着他内心的失落与消沉。那被敲落的天边月,恰似他跌落谷底的科举梦想,曾经的辉煌与希望瞬间破灭。

此时正值入夜,方丈缓缓说,“施主将‘月’比作功名,却忘了月圆之后必有缺,缺后又有圆。”

他指尖划过紫微垣,“看这文曲星,平日隐在日光里,偏偏要在夜色时,才照得见寒士的青衫。"

于是方丈对出下联:“暮鼓催上文曲星”。

从对仗技巧上看,“暮鼓” 与 “晨钟” 相对;“催上” 与 “敲落” 动作上一促一落,形成鲜明对比;“文曲星” 与 “天边月” 相对,星宿与天体相对,且 “文曲星” 在传统文化中主文运,与科举之路紧密相关。

从内涵上看,方丈意在告诉才子,虽然此刻他遭遇了挫折,但就如同傍晚的暮鼓敲响后,繁星会逐现夜空一般,只要他不放弃,坚持努力,挫折只是暂时的,不要因为一时的失败而否定自己的才华。

此下联一出,犹如一道光,瞬间照亮了才子的内心世界。此时的他意识到,自己虽然有才华,却缺乏沉稳和扎实的心态。他望向方丈,眼中满是感激之情,深深地鞠了一躬,表达自己的谢意。

晨钟敲落天边月,暮鼓催上文曲星。

这对联承载了传统文化的精妙对仗,更暗含了“挫折即修行”的人生哲学。

当晚他蘸着残墨在墙上题诗"曾将意气斥方遒,谁料文章变楚囚。幸得老僧星斗字,墨痕不似泪痕稠。"向方丈辞行,毅然决然地下山。

寒来暑往,经过长时间的努力,才子再次踏上了科举的考场。这一次,他终于在榜单上看到了自己的名字,成功及第。

高中后的才子,特意前往那座清幽的寺庙,再次见到了方丈,对方丈表达感激之情。方丈看着眼前意气风发的才子,脸上露出了欣慰的笑容。

这一场对联的切磋,展现了对联文化的精妙,成为了一段被人传颂的佳话,激励着后世无数在困境中挣扎的人。

只要心怀希望,坚持不懈,定能迎来属于自己的曙光。

END

文中图片来源于网络