1943年3月17日深夜,江苏淮阴刘老庄村外的麦田里,新四军3师7旅19团4连连长白思才伏在潮湿的土埂后,借着月光反复擦拭那支缴获的南部十四式手枪。枪膛里仅剩的3发子弹在月光下泛着冷光,他突然听见身后传来沙沙声——指导员李云鹏正匍匐着爬过来,手里攥着张被汗浸透的纸条:"老白,这是第13封请战书,二排全体摁的血手印。"

这个细节让白思才心头一颤。三天前,他们连奉命在六塘河畔阻击日军扫荡部队,原本只需迟滞敌军两小时即可撤离。然而当侦察兵发现日军第17师团1600余人正扑向村民藏身的芦苇荡时,82名战士不约而同选择了留下。

次日拂晓,日军骑兵的马刀寒光刺破晨雾。随着三发红色信号弹升空,四门九二式步兵炮同时怒吼,将村口的土地庙炸成废墟。白思才冲出战壕,用缴获的望远镜观察到:日军以三辆装甲车开路,后面跟着四列纵队,刺刀在朝阳下连成一片死亡光带。

"放近到50米!"李云鹏的吼声压过炮火。这个戴着圆框眼镜的24岁书生,此刻正往捷克式轻机枪弹匣里压最后两排子弹。当日军前锋踏入雷区时,埋在地下的20颗土地雷轰然炸响,埋伏在屋顶的狙击手同时开火,专打军官和机枪手。

惨烈的拉锯战持续到正午。日军三次冲锋被击退,村口麦田里躺满土黄色尸体。炊事班长老王拖着炸断的右腿,把烙好的最后12张杂粮饼塞给机枪手:"趁热..."话音未落,一颗掷弹筒炮弹在灶台炸开。战士们后来在废墟里找到他时,发现锅底用木炭写着"全连断粮,勿念"。

最危急的时刻出现在下午三时。日军调来毒气部队,芥子气烟雾顺着北风灌入战壕。19岁的小战士栓子撕开浸尿的毛巾分给大家,自己却因掩护妇女主任转移吸入毒气,咳出的血沫染红了胸前的入党申请书。弥留之际,他断续哼着淮北小调:"二月里来呀...好春光..."

夜幕降临时,全连仅剩37人。白思才的左臂被弹片削去大块皮肉,用绑腿草草包扎后,他召集党员在弹坑里开最后一次支部会:"我们把日军引向村北坟地,给乡亲们争取最后一小时!"月光下,战士们默默传递着仅有的半壶水,有人往家书里塞进带血的纽扣,有人把党员证别在胸口。

最后的反冲锋在凌晨打响。李云鹏砸碎眼镜,带着七名战士扑向日军机枪阵地。战士们在火光中看见指导员抱着炸药包跃入敌群的瞬间,听见他最后的呐喊:"告诉毛主席!4连没孬种!"这声呼喊竟让冲锋的日军集体后退了五步。

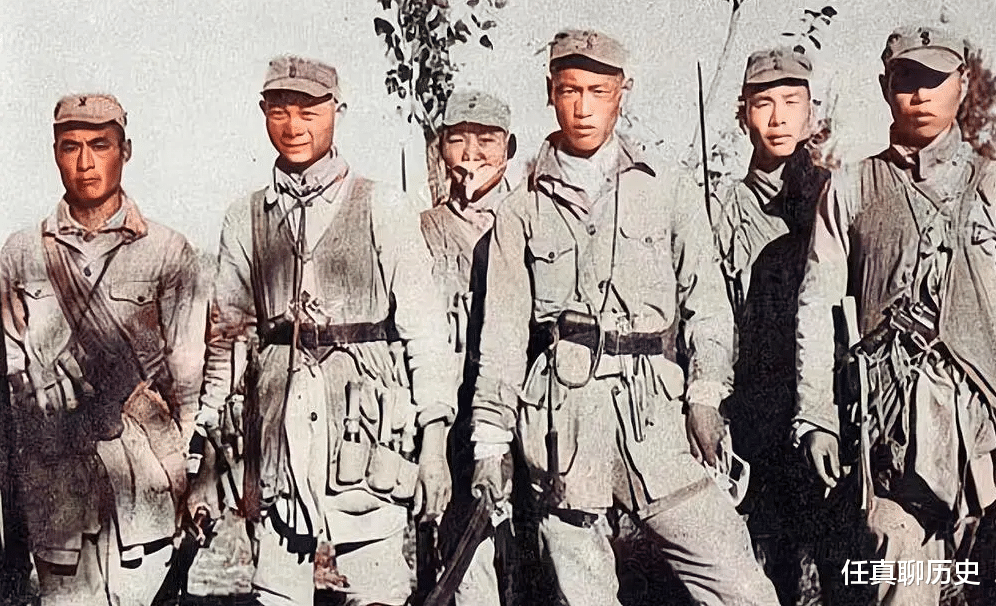

3月18日清晨,当增援部队赶到时,刘老庄的硝烟尚未散尽。82具遗体保持着战斗姿态:司号员的手指仍扣在军号按键上,卫生员怀里紧抱着急救包,17岁的通信员用身体压住三封未寄出的家书。日军战报记载:"此役皇军阵亡170,伤300余,为苏北作战罕见之损失。"

1985年清明,白发苍苍的村民周大娘带着全家跪在烈士墓前。当年她抱着襁褓中的婴儿藏身芦苇荡,亲眼目睹17岁的小战士为引开追兵,故意暴露自己中弹坠河。"娃啊,"她颤抖着抚摸墓碑,"你救的这个孩子,现在当上了解放军师长..."

这场兵力悬殊1:20的阻击战,用82条生命换取了1200余名群众安全转移,更打乱了日军"铁滚扫荡"的整个战略部署。今日重读82封遗书,字里行间没有豪言壮语,只有对胜利的朴素信念:"等打败鬼子,请帮俺娘修修房顶""要是活下来,想娶个识字媳妇"。正是这些真实可触的温度,让跨越八十年的壮烈愈发震撼人心……