段辉个人在绘画语言和语境的探索,也呈现了水彩画创作语言的多样性和可塑性,让我们看到了更多的可能。

当“山水”遇上水彩

当“山水”和水彩交融,会有怎样奇妙的碰撞?

段辉以他在水彩画创作上的不断探索,给了我们一个参考。

提及山水画,常能想到宗炳所说的“山水以形媚道”,画山水,至高之境便是阐释“道”。古代中国的山水画深受道学思想的影响,无论是青绿山水、水墨山水,还是没骨山水,画法虽不同,但都格外重视画中空白观、疏密观的表现,南宋的“马一角”和“夏半边”,更是因画面中大片的留白与虚化而得名。

画山水,缘何留白?自然是要通过留白来表达笔有尽时而意蕴无穷的道家之境,道家对于自然之美以及“言”“象”背后的“意”的表现都格外推崇,留白并不意味着空旷,反而使画面的空间感更为强烈,更有一种道家所谓的“人在画中‘游’”的感觉。

山水是顺应自然造化之物,优秀的山水画,自然反映了山水的内在规律以及天地造物之道,更把握了“道”的内在特质,以留白的“无”造就万物的“有”,得以体现联通宇宙本体的“道”。

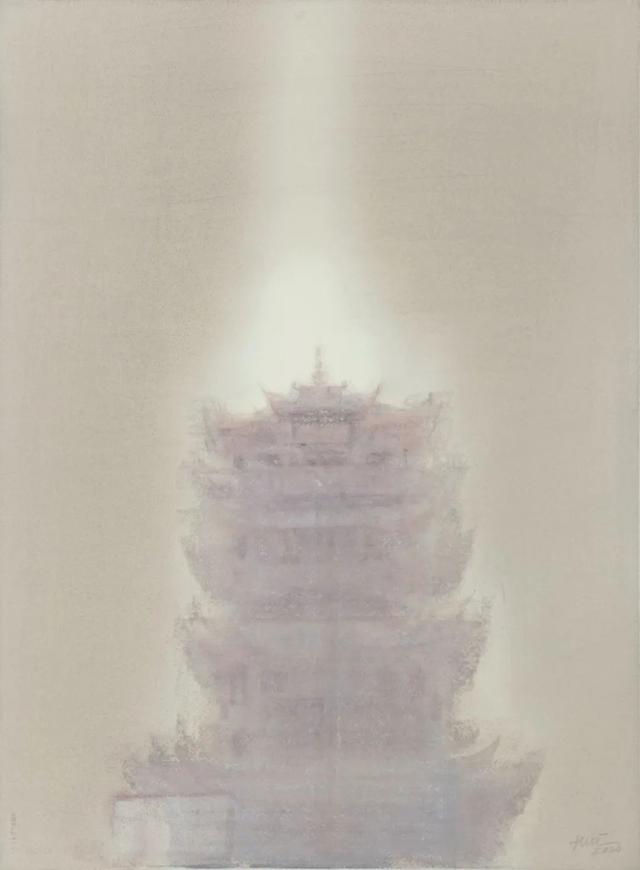

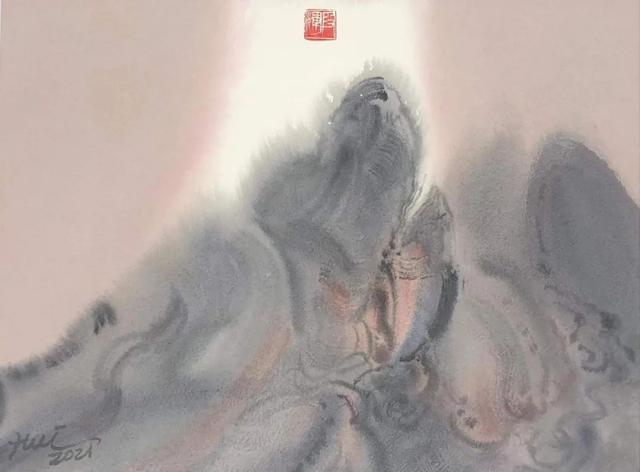

显然段辉将中国山水画的逻辑,运用在了水彩画中,他用水彩表现山水,将水彩独具的水性特质发挥的淋漓尽致,那些晕染与留白,正是画面余韵产生的关键表现,也是道家之境在今时今日的水彩画中得以延续的重要落点。

看段辉的水彩山水系列,常有种置身于苍茫天地之间,眼前仿佛只有一山或一水,却又仿佛联通了宇宙间的所有山水的感觉,这种感觉,类似于“天人合一”的精神境界,也是一种悟“道”的过程。

“无”中生“有”

比起“有”,段辉更爱画“无”,画面中的虚空仿佛蒸腾着一种微妙流动的“气”,它看似是“无”,却能造就万物。

这样的创作理念与创作风格与中国水彩画中较常出现的写实风格与抒情风格都算不上十分接近,于段辉而言,显然不是一日之功,也不是一时兴起,他的创作,是在有基础的情况下稳扎稳打,更是在有准备的情况下弃旧开新。

段辉早年学画,进入到专业美术院校后,早期的创作还是以写实画风为主,把写实和抒情融合于自己的作品中,创作了许多具有其个人代表性的作品,也得到了业内人士以及市场的认可。

但在段辉看来,水彩创作的可能性还大有一番天地,作为一个对艺术创作有着执着追求的艺术家,他没有在得到肯定的舒适圈中停驻,而是选择开拓另一条鲜少有人走过的路。

他从当下现实的桎梏中跳脱出来,从写实转向了表现,而他的水彩山水画系列,便代表着他在尝试过程中已经悄然转变并得以升华的艺术创作观念。他通过对中国传统山水画的细腻体味,通过对中国传统美学、传统人文精神的自我领悟,将自己的艺术创作带入了一个更为宽广的境界。

在创作水彩山水画时,他将“无”与“气”等道家之境深赋其中,不仅体现了山水的灵气与天地的浩渺,更结合他自身的情感,赋予山水他的个人精神象征。

古人画山水不止画“道”之虚无,更是寄情于山水,借景物而画心境,艺术总是跨越时间而相通相融的。段辉笔下的山脉常是开阔而充满力量的,边缘有一圈虚晃的光晕,像是光,又像是一层被山脉冲破的气,山脉的力量在其笼罩下也亟待喷薄而出。这样的山,绝不单单只是一处令人产生崇高之感的景物,更像是被赋予了挺拔而坚韧的象征。由此可见,段辉的表达是由表及里,由浅入深的,层层铺叠,好不畅快。

在创作水彩山水系列之后,段辉在转型的路上也越来越得心应手,并已然形成了他自己的绘画语言,也在其他题材中得以体现。

他画人物时,人物周身也笼罩着那层挥之不去的光晕,在水彩水性流动的特质下,与背景相融,便营造出了一种神秘悠远的气场,让人捉摸不透,却又想一探究竟;他画静物时,星星点点便能意蕴无边,一切都仿若在画纸之上静静流淌,万物皆有灵。

看段辉的画,乍看仿佛是“简单”的,但若再看上一眼,便会被画面处处“无”却又处处“有”的表现力所吸引,并非只是“简单”二字概括。

段辉个人在绘画语言和语境的探索,也呈现了水彩画创作语言的多样性和可塑性,让我们看到了更多的可能。

段辉 中国美术家协会会员,湖南省美术家协会理事,湖南省美术家协会水彩画艺术委员会副主任,湖南省水彩画学会副主席,湖南工程学院教授。