造一颗卫星,听起来像是国家队才能玩的高科技游戏。传统卫星制造是一项极其复杂的工程,需要数百名专业人员耗时一两年精心打造。

但近年来,商业航天的风潮席卷全球,美国SpaceX公司在马斯克的带领下,不仅发射火箭成本降低了90%,还推出了"星链计划",已成功发射数千颗低轨卫星提供全球互联网服务,创造了令人瞩目的商业奇迹。

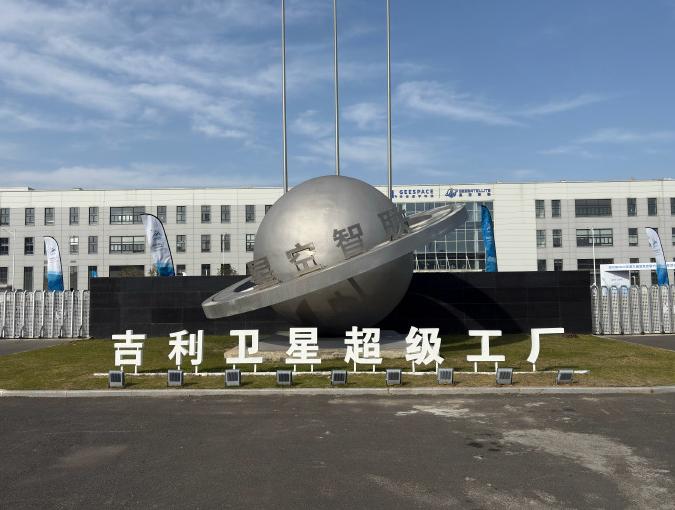

而在中国,一个让人意外的玩家也低调入场——以造车起家的吉利,竟然悄悄建立了一座卫星"超级工厂"。更令人惊讶的是,这个工厂能够在28天内完成一颗卫星的制造,年产能达到500颗。

这是怎么做到的?造车与造星有什么共通之处?中国的商业航天能否赶上甚至超越马斯克的步伐?

在探索吉利卫星超级工厂的革命性成就前,我们有必要先了解传统的卫星制造是怎样的过程。

传统卫星制造可以说是一项"太空手工艺"。从设计开始,工程师们需要针对特定任务精心设计每一个系统,包括姿态控制系统、电源系统、通信系统、推进系统等。每个系统都需要经过严格的设计审查,确保其能够满足太空环境下的工作要求。

设计完成后,进入制造阶段。由于卫星的特殊性,很多零部件需要定制生产,无法像消费电子产品那样直接采购现成组件。这些零部件制造出来后,需要逐一进行测试,确保性能达标。

之后是组装阶段。多名技术人员需要在无尘环境中小心翼翼地将各个系统集成到卫星平台上。这个过程极其精细,一颗螺丝的松紧程度都可能影响卫星在轨道上的性能。

组装完成后,卫星还需要经过一系列严格的环境测试,包括振动测试、热真空测试、电磁兼容测试等,模拟卫星在发射过程和太空环境中可能面临的各种极端条件,确保其能够正常工作。

整个过程下来,从立项到出厂,一颗传统卫星的制造周期通常需要1-2年,甚至更长时间。参与其中的工程师和技术人员动辄数百人,成本自然也是天文数字。这种"工匠式"的生产方式,虽然保证了卫星的可靠性,但也极大限制了卫星的产量和应用范围。

在全球商业航天竞争日益激烈的今天,如何打破这种低效的生产模式,实现卫星的快速量产,成为各国航天企业面临的共同挑战。

相比传统的卫星制造模式,吉利卫星超级工厂带来的变革可以用"革命性"来形容。这个工厂所属的浙江时空道宇科技有限公司,通过引入现代制造业的理念和技术,将卫星制造从"手工作坊"变成了"智能流水线"。

最直观的改变是生产效率的大幅提升。传统卫星制造需要1-2年时间,而吉利卫星超级工厂最快28天就能完成一颗卫星的制造。这意味着生产速度提升了10倍以上。同时,工厂的年产能高达500颗,这在传统航天制造业中几乎是不可想象的数字。

人力投入也大幅减少。传统卫星制造需要数百名工程师和技术人员,而吉利卫星超级工厂的车间团队仅需30人左右。这不仅降低了人力成本,也减少了人为因素带来的不确定性。

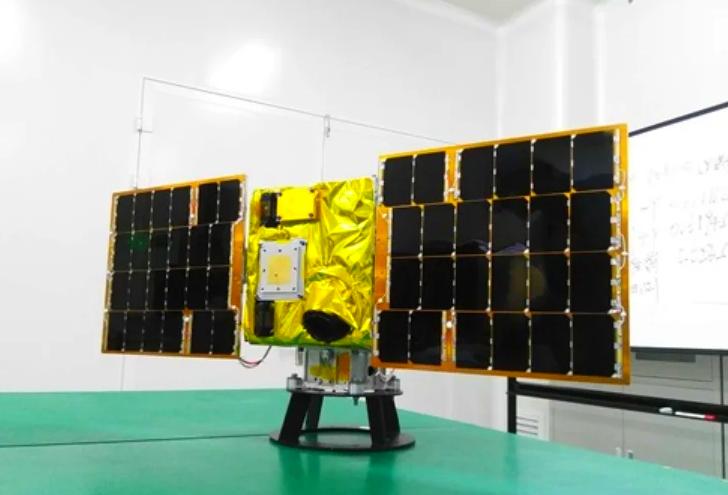

工厂引入了大量自动化设备和智能系统,例如智能运输机器人、自动化装配机械臂等。在总装车间,机械臂能够按照预设程序精准地将1600余颗螺钉安装到卫星上,误差控制在0.01毫米以内,这种精度是人工难以达到的。

工厂还引入了人工智能算法和机器学习技术,建立了智能质检系统,可以实时监控卫星的生产过程,自动识别微小瑕疵或潜在问题。系统能将卫星在轨数据与工厂制造数据进行比对和处理,不断优化生产流程,保证批量化生产的可靠性。

这些创新不仅大幅提高了生产效率,也降低了生产成本。据估计,吉利卫星超级工厂生产的卫星成本比传统卫星低50%以上,这对于商业航天来说是一个巨大的优势。

面对如此高效的生产速度,很多人可能会担心:28天造出来的卫星质量靠谱吗?它能经得起太空环境的考验吗?

答案是肯定的。尽管生产速度大幅提升,但吉利卫星超级工厂对卫星质量的要求丝毫没有降低。事实上,自动化和智能化的生产方式反而能够提供更加稳定和可靠的质量保证。

在吉利卫星超级工厂,每颗卫星完成总装后,都要经过一系列"严格考试",确保能适应太空的极端环境。在光照测试区,卫星需要接受模拟在轨运行时吸收太阳光能转化为电能的测试,确保其太阳能电池板能够正常工作。

在热真空试验舱中,卫星要经受零下180摄氏度至100摄氏度的温差考验,这是为了验证卫星在太空中能否适应昼夜温差巨大的环境。在电磁兼容试验室里,卫星需要接受电磁环境测试,模拟太空环境检验卫星的通信与抗干扰能力,确保其在复杂的电磁环境中能够稳定工作。

此外,卫星还要接受振动测试、噪声测试、辐射测试等一系列严格测试,全方位验证其在太空环境中的适应性和可靠性。这些测试标准与国家航天项目所用的卫星测试标准基本一致,确保了商业卫星的质量和可靠性。

吉利卫星超级工厂生产的卫星在质量上与国家发射的卫星并无本质区别,区别主要在于用途和规格。国家发射的卫星通常是大型卫星或特种卫星,如导航卫星、气象卫星等,这些卫星体积大、功能复杂、寿命长,对可靠性要求极高。而吉利卫星超级工厂生产的主要是商业低轨小卫星,体积小、功能相对单一、寿命较短,但成本低、可批量生产,适合构建星座系统。

吉利卫星超级工厂生产的卫星属于低轨卫星,那么什么是低轨卫星?它有什么特点和应用价值?

低轨卫星指的是在距离地球表面约160公里到2000公里之间运行的卫星。相比传统的地球同步轨道卫星(距离地球约36000公里),低轨卫星有几个显著优势。由于距离地面较近,低轨卫星的信号传输延迟只有地球同步轨道卫星的几十分之一,可以提供更加流畅的通信体验。

虽然单颗低轨卫星的覆盖范围有限,但通过部署大量卫星形成星座,可以实现对地球表面的全覆盖,包括极地、海洋、沙漠、山区等传统通信网络难以覆盖的区域。另外,低轨卫星体积小、重量轻,发射成本较低,更适合批量生产和部署。

基于这些特点,低轨卫星在多个领域都有广泛的应用前景。在通信领域,低轨卫星可以构建太空互联网,为全球提供高速、低延迟的互联网接入服务,特别是对于偏远地区和海上区域。例如,星链(Starlink)项目就是利用低轨卫星提供全球互联网服务。

在物联网领域,低轨卫星可以为智能设备提供连接服务,实现全球范围内的物联网覆盖,支持智慧城市、智能农业、智能交通等应用。在遥感领域,低轨卫星可以对地球进行高频次、高精度的观测,应用于农业监测、环境保护、城市规划、灾害预警等领域。

中国商业卫星的"星辰大海"提到低轨卫星,就不得不提到美国SpaceX公司的星链(Starlink)计划。作为低轨卫星领域的先行者,SpaceX已经成功发射了数千颗星链卫星,构建了全球最大的低轨卫星星座,开始提供商业化的太空互联网服务。

与吉利卫星超级工厂相比,SpaceX在低轨卫星制造方面也有着自己的"超级工厂"。据报道,SpaceX在美国华盛顿州的卫星生产基地每周可生产约6颗星链卫星,年产能约为300-350颗。这个产能虽然不及吉利卫星超级工厂的500颗,但考虑到星链卫星的技术复杂度和功能集成度较高,这个产能已经相当惊人。

SpaceX的星链卫星和吉利卫星超级工厂生产的卫星在技术路线上有一些明显区别。星链卫星单颗重约260公斤,功率约为5千瓦,而吉利卫星超级工厂生产的卫星重量约为100公斤级,功率较小。这使得星链卫星能够提供更高的通信带宽,但也意味着更高的制造和发射成本。

面对SpaceX的领先优势,中国的低轨卫星项目也在奋起直追。吉利卫星超级工厂的创新制造模式为中国快速部署低轨卫星星座提供了可能,有助于中国在全球航天竞争中占据一席之地。

中国的低轨卫星项目有望在与SpaceX的竞争中实现差异化发展,找到自己的发展路径和商业模式。未来,随着吉利卫星超级工厂等创新力量的推动,中国商业低轨卫星星座建设有望实现跨越式发展。按照规划,中国将在未来几年内部署数千颗低轨通信卫星,构建覆盖全球的太空互联网系统,为全球用户提供高速、低延迟的通信服务。