你有没有听过一种让人毛骨悚然的说法,说是有人为了延年益寿,竟然残忍地杀害幼童?这并非空穴来风,而是历史上真实发生过的惨案,这就是令人发指的“采生折割”。今天,我们就来聊聊嘉庆年间震惊朝野的“采生折割”大案,看看这罪恶的背后,隐藏着怎样的人间炼狱。

罪恶之手:伸向无辜的幼童

“采生折割”这个词光是听着就让人不寒而栗。它指的是一些丧尽天良的人,用极其残忍的手段,残害儿童,获取他们的身体组织,妄图以此来达到一些不可告人的目的,比如炼丹、治病,甚至是所谓的“延年益寿”。而嘉庆年间的张良璧,就是这样一个恶魔。

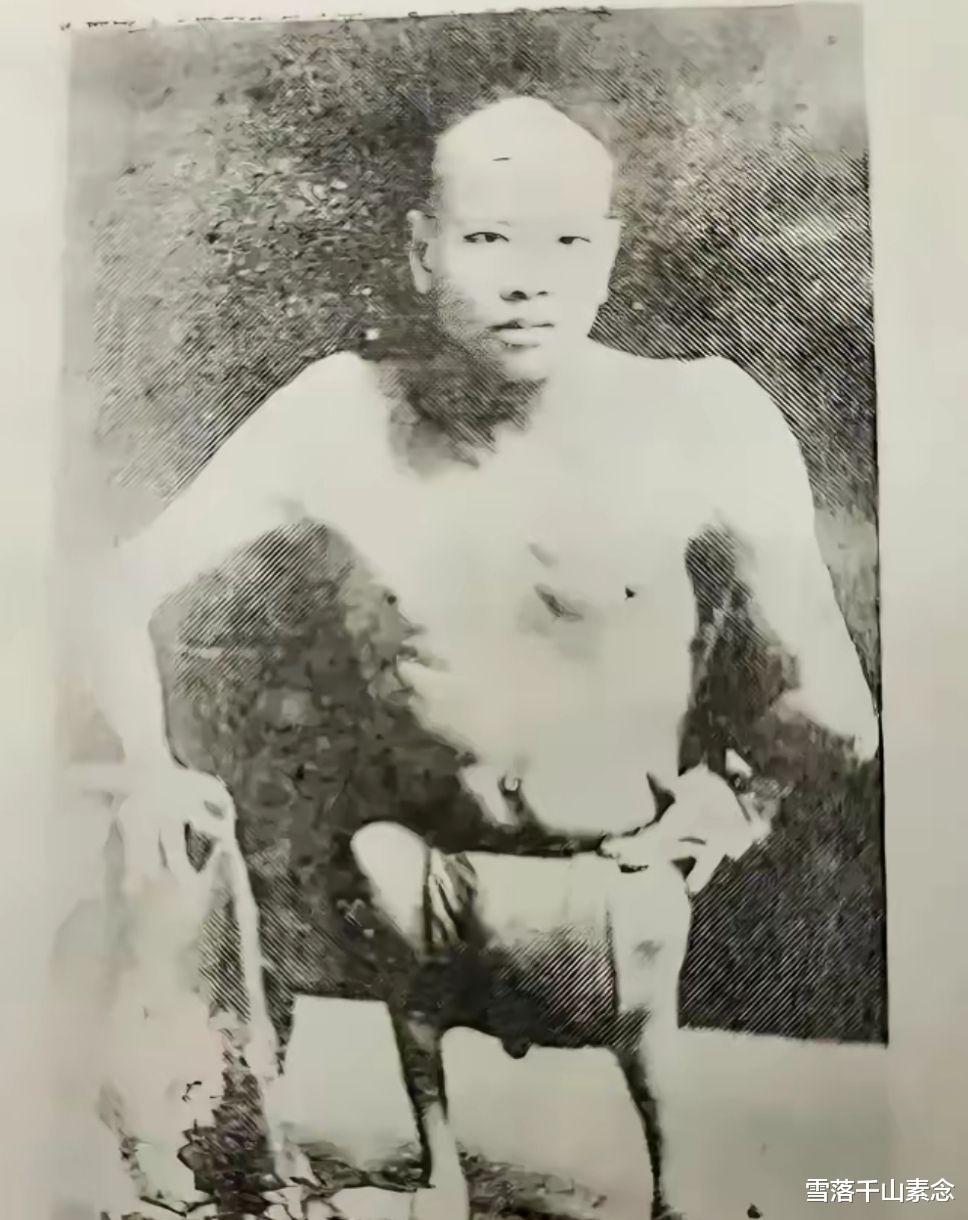

据史料记载,这个张良璧,从嘉庆年间就开始了他的罪恶行径。他通过诱骗、认养等方式,将无辜的幼童弄到手,然后便用各种极其残忍的手段来折磨、杀害他们。更令人发指的是,他还吸食女婴的精髓,妄想以此来“延年益寿”。经过调查,他作案长达16年,先后残害了16名女童,导致11人死亡,1人残疾。这简直是人神共愤!

官府的黑暗:包庇与渎职

更让人感到绝望的是,在如此长时间的犯罪过程中,地方官府却表现得极其迟钝,甚至存在包庇行为。知府成履恒、知县曾佩连等人,不仅对张良璧的罪行视而不见,甚至还收受贿赂,为其开脱罪责。这是为什么?是因为他们真的没有发现吗?还是另有隐情?

究其原因,无外乎地方保护主义、官官相护,以及对底层百姓的漠视。在封建社会,官场的黑暗是难以想象的。一些官员为了保住自己的乌纱帽,不惜牺牲百姓的利益,甚至与犯罪分子沆瀣一气。这起案件,也成了他们罪恶的铁证。

皇权震怒:嘉庆皇帝的雷霆手段

常言道,天网恢恢疏而不漏。张良璧的罪行,最终还是被揭发了出来,并传到了嘉庆皇帝的耳中。嘉庆皇帝得知此案后,勃然大怒,下令严查,务必将凶手绳之以法。

嘉庆皇帝的反应为何如此强烈?一方面,是为了维护皇权的统治,震慑地方势力。另一方面,也是为了挽回民心,维护社会稳定。毕竟,如果连百姓的生命安全都无法保障,那么朝廷的统治基础也就不复存在了。

于是,嘉庆皇帝下令将张良璧凌迟处死,以儆效尤。同时,他还革职查办了成履恒、曾佩连等失职官员,并追究了相关人员的责任。可以说,嘉庆皇帝的雷霆手段,在一定程度上维护了社会的正义,也给那些心存侥幸的犯罪分子敲响了警钟。

历史的阴影:“采生折割”的渊源

其实,“采生折割”并非嘉庆年间才出现的个例,而是有着悠久的历史渊源。早在宋、元、明等朝代,就曾出现过类似的案件。而且,这种罪恶的行径,往往与巫术、宗教、炼丹等活动相关联。一些人为了追求所谓的“长生不老”,不惜以残害儿童为代价,简直是丧心病狂。

那么,“采生折割”的社会根源又是什么呢?一方面,是封建社会女性地位低下,儿童权益缺失。在那个男尊女卑的社会里,女性和儿童往往被视为私有财产,可以随意支配。另一方面,是社会治安存在漏洞,犯罪成本低。一些犯罪分子正是看准了这一点,才敢铤而走险。再者,愚昧迷信思想的盛行,也为“采生折割”提供了滋生的土壤。

法律的约束:《大清律例》的威慑

在古代,法律并非万能的,但至少在名义上,还是对犯罪行为有一定的约束作用。《大清律例》中,对“采生折割”的惩处非常严厉,通常是凌迟处死,抄没家产。但这并不意味着法律就能完全杜绝此类犯罪。

法律的威慑力与实际执行之间,往往存在着偏差。在一些地方,权贵阶层可以利用自己的特权,为犯罪分子提供保护伞,从而逃避法律的制裁。这种选择性执法,无疑是对法律的亵渎,也加剧了社会的不公。

反思与警醒:黑暗中的光明

嘉庆年间的“采生折割”案,是一面镜子,映照出古代社会黑暗的一面。它让我们看到了人性的泯灭,对生命的漠视,以及社会的病态。但同时,它也给我们带来了深刻的反思和警醒。

我们应该从这起案件中汲取教训,加强法制建设,完善法律法规,提高社会治安水平,严厉打击犯罪,普及科学知识,破除封建迷信,关注弱势群体,保障儿童权益。只有这样,我们才能避免类似的悲剧重演。

现代社会,我们应该承担起自己的责任,弘扬人道主义精神,尊重生命,构建和谐社会,消除社会不公,加强道德教育,提升国民素质。只有这样,我们才能让这个世界变得更加美好。

“采生折割”是历史的警钟,它时刻提醒着我们,要珍惜生命,守护光明,构建一个充满爱与希望的未来。 你觉得我们能做些什么,避免这类惨剧再次发生吗? 欢迎在评论区留下你的看法!