【引言】2025年,蒙古国将迎来一场文化巨变——传统蒙文(回鹘式蒙古文)将重新登上历史舞台,取代沿用近80年的西里尔字母拼写体系。这一决定不仅关乎文字本身,更被视为一场文化溯源与民族自信的重建。

过去几十年,蒙古国的街头巷尾充斥着西里尔字母的招牌和标识,这种文字体系深深烙印着苏联时代的印记。如今,蒙古国选择回归传统,是否意味着其在地缘政治与文化认同上开启了新的篇章?

【历史的纽带:蒙古与中原的千年交融】蒙古与中国的渊源可追溯至秦汉时期。彼时,匈奴在北方草原崛起,虽与中原王朝时有冲突,却也开启了双方的文化交融。

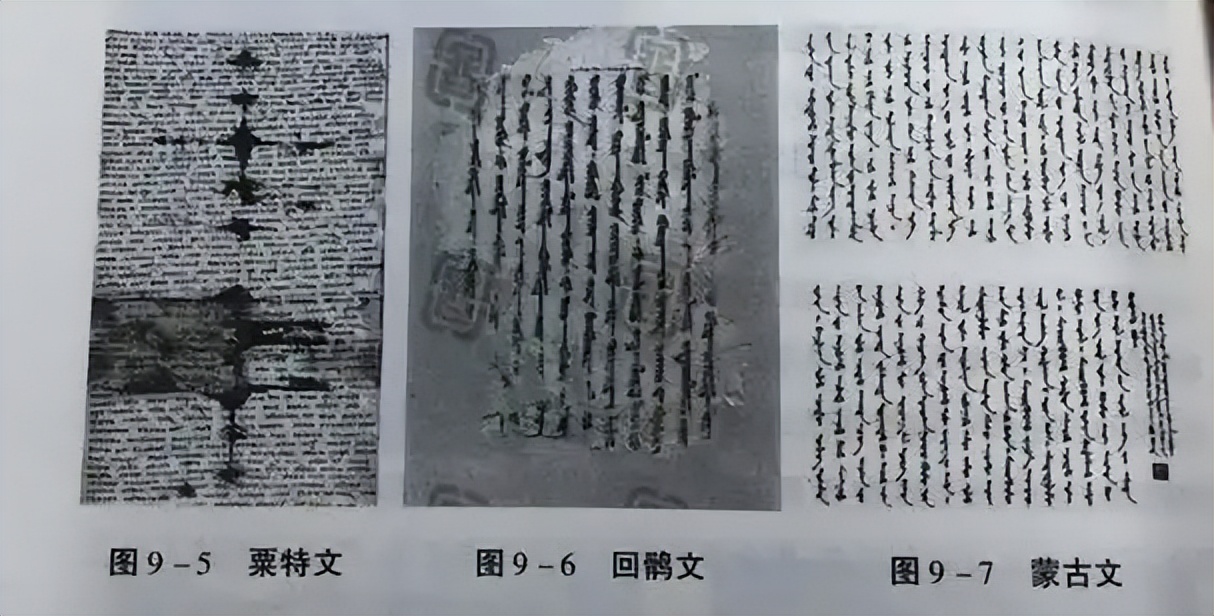

唐代,回纥(回鹘)部落与中原的往来更加密切,政治上的朝贡关系与经济文化的频繁交流,为蒙古文化的多元性奠定了基础。

13世纪,成吉思汗统一蒙古各部,建立横跨欧亚的大蒙古国,书写了草原帝国的辉煌篇章。其孙忽必烈南下建立元朝,定都大都(今北京),实现了中国历史上的又一次大一统。

元朝时期,蒙古文化与中原文化深度融合,从政治制度的行省制到文学艺术的元曲,无不体现着民族交融的成果。蒙古族的传统习俗、艺术风格也深深融入中华文化,成为其重要组成部分。

即便在元朝之后的明清时期,蒙古地区大多时间仍在中国版图之内。明朝通过封贡互市与蒙古各部保持联系,而清朝则通过联姻结盟,将满蒙关系推向“一家亲”的高度。

【沙俄的阴影:蒙古地缘格局的剧变】18世纪,沙俄在彼得大帝的带领下迅速崛起,开始向东方扩张。西伯利亚的广袤土地被其吞并,蒙古地区也成为沙俄觊觎的目标。

通过《瑷珲条约》《北京条约》等不平等条约,沙俄蚕食中国北方领土,势力直逼蒙古边境。20世纪初,中国国内局势动荡,沙俄趁机煽动外蒙古“独立”。1921年,在苏联的支持下,外蒙古宣布成立“蒙古人民共和国”,实则沦为苏联的附庸。

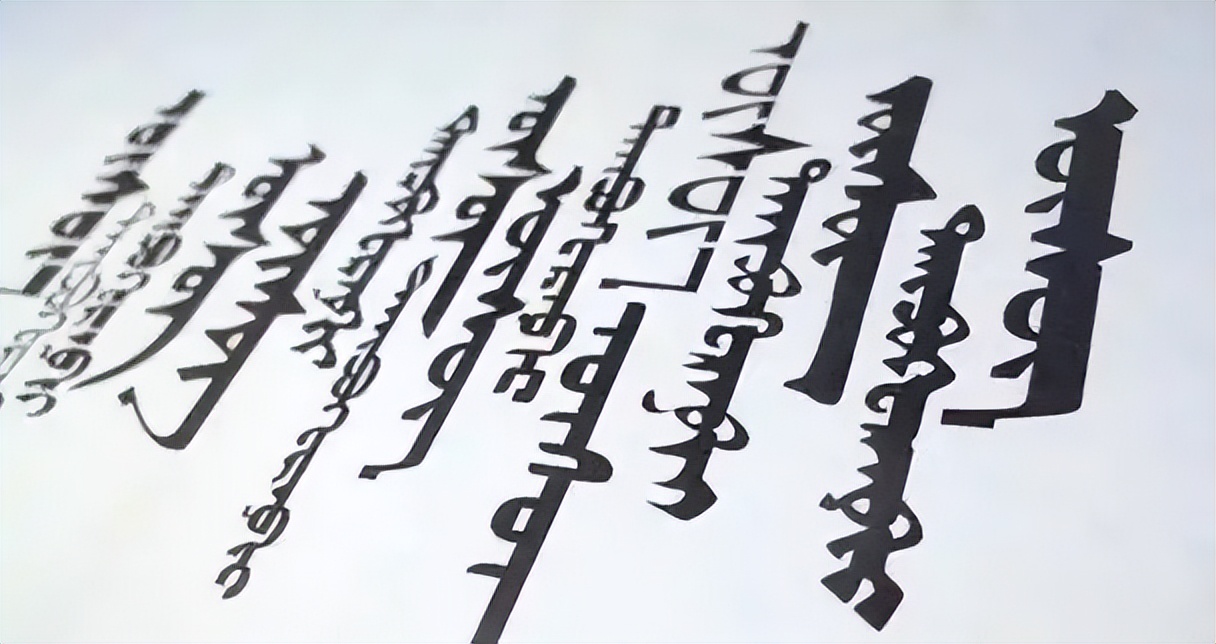

苏联在外蒙古推行全面控制,政治上派遣顾问,经济上纳入经互会体系,军事上驻军威慑,文化上则强制推行西里尔字母,试图切断蒙古与中国的文化纽带。传统蒙文逐渐被边缘化,几代蒙古人习惯了用西里尔字母书写本民族语言,文化传承面临断裂危机。

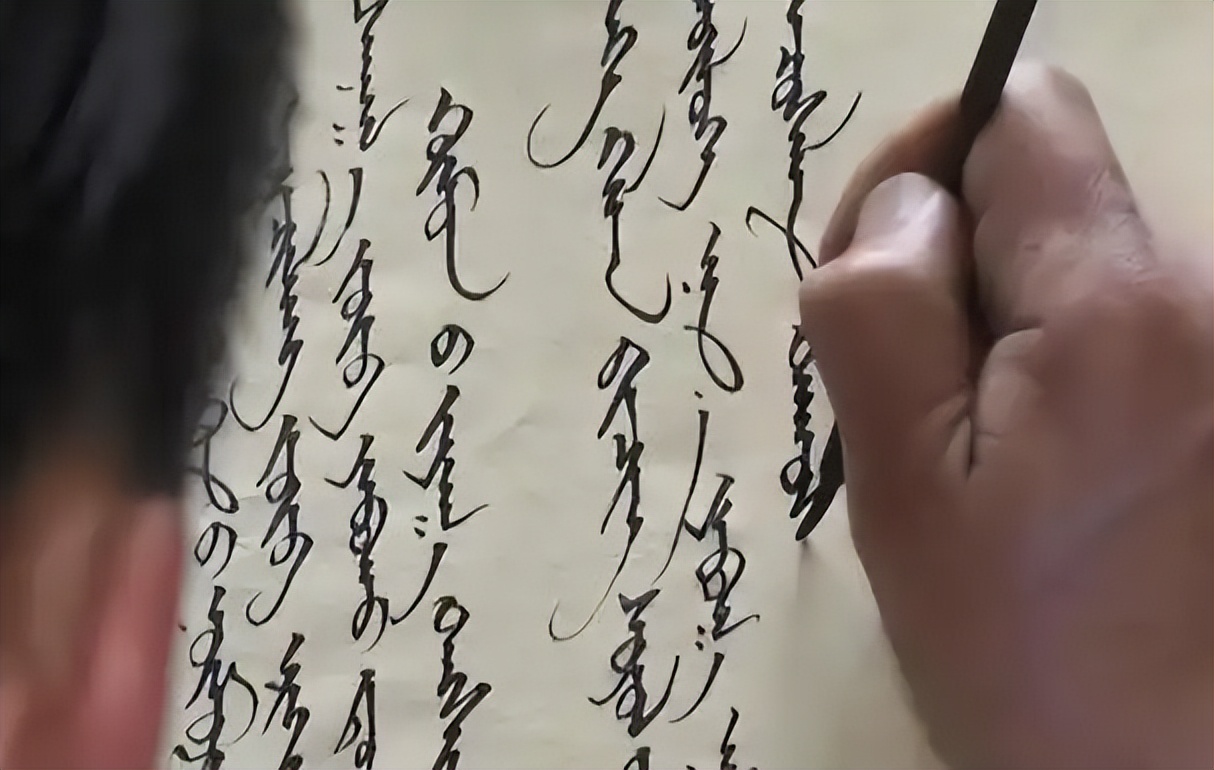

【文化觉醒:传统蒙文的复兴之路】蒙古国决定恢复传统蒙文,核心动力在于重拾民族文化自信。一位蒙古语言学家曾感叹:“传统蒙文是蒙古民族灵魂的栖息地,承载着千年的荣耀与智慧。”

在西里尔字母主导的年代,年轻一代虽能流利交流,却对《蒙古秘史》等传统文献感到陌生。这些用回鹘式蒙古文书写的经典,记录着成吉思汗时代的开拓精神与部落智慧。恢复传统蒙文,不仅是为了让后人重新与先辈“对话”,更是为了唤醒民族文化的深层认同。

【地缘博弈:蒙古国的“去俄化”战略】当前,国际局势风云变幻,俄乌冲突成为重塑地缘格局的关键变量。俄罗斯深陷战争泥潭,经济与军事力量受到牵制,对周边国家的影响力有所减弱。蒙古国抓住这一契机,加速“去俄化”进程,恢复传统蒙文便是其中重要一环。

这一举措不仅有助于摆脱对俄罗斯的文化依赖,还能向世界展现独立的民族形象,吸引欧美等区域外势力的投资与合作,从而对冲单一地缘依赖的风险。

与此同时,蒙古国在外交上推行“第三邻国”政策,积极拉拢美国、日本、韩国等国家。美国通过经济援助与联合军演加强与蒙古的关系,日本则在文化领域与蒙古频繁互动,韩国则通过影视娱乐与蒙古建立紧密联系。

然而,蒙古国并未完全疏远中俄。中蒙经贸合作持续深化,二连浩特—扎门乌德口岸的繁忙景象便是明证。中国企业在蒙古投资能源深加工项目,助力其经济结构转型,减少对俄罗斯的依赖。

【结语】蒙古国的“文字转向”并非简单的文化复兴,而是在历史、地缘、文化等多重因素交织下的复杂选择。这一变革既是对民族文化的重新审视,也是在地缘政治中寻求平衡的智慧之举。

国际社会应尊重蒙古国的选择,毕竟每个国家都有权决定自己的发展路径。愿这片草原上的苍鹰,在挣脱历史枷锁后,能在多元世界中展翅高飞,书写属于自己的崭新篇章。