又到了开空调的季节,可你家空调是不是一开机就有股霉味?

制冷半小时房间还是闷热?

月底交电费时看着账单直皱眉?

这些让人头疼的问题,其实都藏着“小机关”——今天咱们就把空调那些“隐藏操作”和“常见误区”一次性说清楚!

一开机就有怪味?你可能漏掉了最关键的一步

一开机就有怪味?你可能漏掉了最关键的一步最近刷到不少网友吐槽:“空调吹出来的风有股‘老坛酸菜味’,闻着直犯恶心!”这可不是夸张——参考资料里提到,空调长时间不用,滤网和蒸发器上会积满灰尘、霉菌,这些“脏东西”在潮湿环境里疯狂繁殖,一开机制冷,冷风就把细菌和异味全吹出来了。

我邻居张姐去年夏天就吃了这亏,孩子吹了带异味的空调后直咳嗽,去医院检查说是“空调病”。

后来她按网上教的步骤清洗:拆滤网、喷清洁剂、刷散热片,半小时搞定,再开空调明显清新多了。

其实清洗真没那么难:拔电源、拆滤网冲干净,用空调清洁剂喷蒸发器,等10分钟再刷一刷,最后晾干装回去就行。

但很多人嫌麻烦,一年到头都不洗一次,结果空调成了“细菌发射器”。

制冷差、总停机?可能是“缺氟”在作怪“空调开16度都不凉快,是不是该换新的了?”这是最近社区群里问得最多的问题。

其实别急着换,先查查是不是“缺氟”。

老空调用久了,氟利昂可能会慢慢漏掉,制冷效果自然变差。

怎么判断?

用户文章里教了招:开制冷最低温,摸室外机细管子——如果管子结霜、摸起来特别冷,或者外机吹的风不热乎,大概率是缺氟了。

但这里有个坑:很多人图便宜在网上买氟利昂自己加,结果要么加错量,要么操作不当漏得更厉害。

参考资料里明确说,加氟得找专业师傅,因为氟利昂的量和电压、室外温度都有关系,随便加可能损坏压缩机。

我家楼下修空调的王师傅说,最近一个月他接了20多单加氟,其中3单是用户自己加坏的,“压缩机烧了,修都修不好,只能换新机。”

电费涨得快?这些“省电操作”你可能天天做错“开一晚上空调,电费够买两斤排骨!”这是很多人的真实感受。

其实电费高,可能是你用错了模式。

比如有人喜欢把温度调得很低(16度),结果压缩机一直猛转,耗电翻倍;还有人不关门窗,热空气不断往屋里钻,空调得一直工作。

参考资料里提到的“省电技巧”特别实用:温度设26-28度最舒服,比20度能省30%电;制冷时把扇叶向上吹,冷空气下沉更快,房间降温更均匀;配合电风扇用,能把凉风吹得更远,还能适当调高温度;出门前半小时关空调,利用余温还能凉快20分钟。

另外,现在很多空调有“ECO模式”,8小时只耗电2.3度,但要注意别开太久——风太小会导致室内湿度超标,容易胸闷。

从“能用”到“用好”:空调其实是“养”出来的

从“能用”到“用好”:空调其实是“养”出来的现在很多人对空调的态度是“坏了才修,脏了才洗”,但参考资料里的2025年夏季空调管理制度提到,科学使用能延长空调寿命30%以上:比如夏季温度别低于26度,冬季别高于20度,既节能又保护压缩机;不用时及时关,别让它“空转”;定期检查滤网和排水管,避免漏水、噪音。

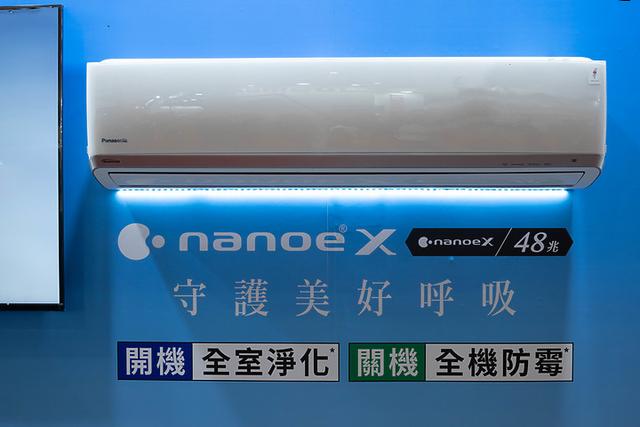

更让人惊喜的是,现在新出的空调越来越“聪明”:有的能自动调节扇叶方向,有的带“自清洁”功能,开机就能自己洗蒸发器,还有的能监测室内湿度,自动切换除湿模式。

我同事小周刚换了台智能空调,“手机APP就能控制,还能提醒我该清洗了,今年夏天省心多了!”

夏天的快乐,一半是空调给的。

但这“快乐”能不能长久,全看咱们会不会“伺候”它——定期清洗、正确用氟、合理调温,这些“小细节”不仅能让空调更凉快,还能省电费、少生病。

下次开空调前,不妨花10分钟检查下滤网,调调扇叶方向,你会发现:原来“好空调”真的是“养”出来的!