1965年4月,黄维在上海锦江饭店和女儿黄慧南见了一面。

这次会面挺特别的,因为黄维当时刚跟着“战犯参观团”去了杭州和上海,回来后才约的女儿。席间他问了一句:“你去过杭州没有?”

那时候的黄维,已经不是当年那个意气风发的国民党将领了,经过十几年改造,他的心态变了不少。这次见面,既是父女俩多年没见的破冰,也是他思想转变的一个小缩影。

从黄埔军校到淮海战役

从黄埔军校到淮海战役黄维,1904年2月28日生在江西贵溪一个农村知识分子家庭,家里条件一般,算不上大富大贵。

1924年,他考进黄埔军校第一期,这可是个大起点,黄埔出来的很多人后来都成了国民党军队的骨干。黄维也不例外,他军事能力挺强,毕业没几年就崭露头角。

1927年,他升到第9军团团长,1928年又调到第11师当团长,碰上了赏识他的师长陈诚。陈诚觉得这小伙子靠谱,就把他推荐给了蒋介石。从那以后,黄维算是进了蒋介石的视线,仕途一路顺风顺水。

黄维这人打仗确实有两下子,忠诚也够,围剿红军、抗日战争都少不了他的身影。尤其抗日战争期间,他带兵打得还算硬气,立了不少功。

可惜到了1948年,淮海战役成了他军事生涯的滑铁卢。当时他指挥第12兵团,本来是想突围出去,结果在双堆集被围得死死的,最后全军覆没,他自己也被俘了。那一刻,他从国民党的高级将领变成了阶下囚,人生彻底翻了个篇。

被俘之后,黄维被送到北京功德林战犯管理所,开始了改造生活。刚进去那会儿,他态度硬得很,根本不服气,也不觉得自己支持蒋介石有什么错。

他还瞧不上那些转变快的同伴,比如杜聿明,觉得他们没骨气。管理所让他学新思想,他不乐意,找了个借口说要研究永动机,拖着不想配合。那时候的他,心里估计还觉得自己是条汉子,不肯轻易低头。

改造岁月:从抗拒到动摇

改造岁月:从抗拒到动摇功德林的生活不轻松,黄维一开始就是硬扛。50年代,他慢慢接触到外面的消息,知道新中国在搞建设,日子过得有声有色,这让他有点动摇。到了1963年,他参加一些讨论会,虽然不怎么发言,但听着别人的话,偶尔点点头,说明他心里已经在琢磨了。

1965年之前,他跟着“战犯参观团”去了杭州、上海,看到城市的变化,心里冲击更大。杭州西湖边、上海的工厂,这些实打实的东西摆在眼前,跟他当年打仗时候看到的废墟完全不一样。他开始怀疑,自己过去坚持的东西是不是真有道理。

改造的过程不是一天两天的事儿,黄维这人挺倔,得慢慢磨。60年代初,他开始反思国民党为什么输了。他看了不少报纸、材料,知道国民党政策有问题,跟老百姓脱节太远,这跟他早年的信念撞得挺厉害。

他也开始接触马克思主义理论,想搞明白新中国为什么能搞得起来。每天生活挺规律,早晨起来收拾床铺,散散步,下午看看材料,晚上跟人下下棋,日子过得单调但也有条理。

和女儿的疏远

和女儿的疏远1948年,黄维被俘的时候,女儿黄慧南刚出生三个月。因为他被抓了,孩子压根没见过他。黄慧南是她妈蔡若曙和姨夫黄崇武带大的,日子过得还算平稳。

她在上海北郊中学读书,成绩不错,生活也挺普通。蔡若曙偶尔从北京来看她,姨夫平时带她去公园转转,但家里基本不提黄维这个人。黄维在功德林写了不少信想联系家人,可都没回音,父女俩的关系就这么疏远了。

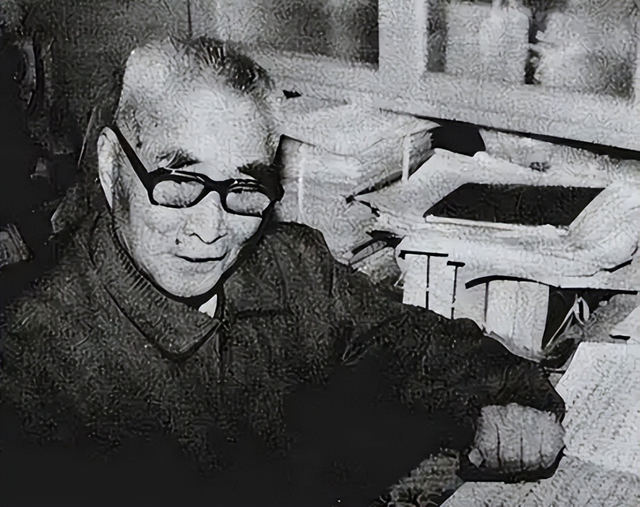

黄维61岁那年,也就是1965年,头发已经白了,人也瘦了不少。改造生活把他折腾得够呛,但眼神里多了点别的东西,不像以前那么冷硬了。他估计也挺想女儿的,毕竟十几年没见,谁不想知道自己孩子过得咋样。

可黄慧南那边,对这个“父亲”没啥感情,甚至有点排斥。她知道父亲是国民党将领,但具体啥情况,她也不清楚,家里也没人多说。

锦江饭店的会面:一次迟来的相聚

锦江饭店的会面:一次迟来的相聚1965年4月,黄维在上海锦江饭店见到了黄慧南。这次会面是黄维主动约的,他刚从杭州、上海参观回来,心态有点不一样了。

黄慧南那会儿在北郊中学读高二,平时就是上课、写作业的普通学生。学校教导主任突然找她说父亲来了,她第一反应是不想去,觉得这个爹跟自己没啥关系。后来在姨夫劝说下,她才勉强同意。

见面那天,黄维住在锦江饭店,穿得挺朴素,桌上放着茶壶和点心。黄慧南去了之后,两人聊得不多,但黄维问了不少问题,比如她在哪儿上学、读几年级、生活怎么样、以后想干啥。

黄慧南回答得挺简单,说自己在北郊中学读高二,想学医。黄维听了挺满意,觉得学医好,能帮人。

他随口问了一句:“你去过杭州没有?”黄慧南说没去过,他就说有机会可以去看看,风景挺好。这句话听着像普通家长关心孩子,但对黄维来说,他刚从杭州回来,看到的变化让他感慨,也想通过这话跟女儿拉近点距离。

这次会面大概一个小时,黄维没多留她,送到门口就让她回去了。黄慧南走后,心里估计也有点波澜。她后来跟同学聊起这事儿,说父亲其实没她想的那么可怕。这次见面虽然短,但对她来说是个转折,多少改变了她对黄维的看法。

黄维后来的日子:思想转变

黄维后来的日子:思想转变黄维从杭州、上海回来,看到新中国的建设成果,跟自己过去打仗时候的印象差太远。会面之后,黄维的思想转变加快了。他回去继续学马克思主义理论,看得挺认真,还会做笔记。

他把杭州的照片贴在墙上,时不时看看,像是在跟过去的自己较劲。1968年,他还试着研究永动机,想证明点啥,但没搞成,人也挺失落。

1975年特赦之后,黄维没闲着。他加入了全国政协,1983年还当上了常委,挺积极地参与社会活动。他写了回忆录,反思国民党失败的原因,觉得自己有责任。

他还经常讲新中国的建设成就,觉得这事儿真挺了不起。晚年身体不太好,但精神头还行,常跟人聊聊过去的事儿。

黄慧南这边,会面后对父亲的态度也缓和了。她继续学医,70年代跟黄维联系多了起来,偶尔写写信。80年代,她常去看他,这对父女,从锦江饭店那次见面开始,算是走出了过去的隔阂。

1989年3月20日,黄维去世,享年85岁。黄慧南接到消息的时候挺震惊,后来在告别仪式上,她说了一句:“他后来是个爱国者。”这话挺中肯,没夸大也没贬低。