注:原创不易,抄袭、洗稿必将深究。图片来源于网络,如果侵权请联系删除。

文 / 畅聊古史

编辑 / 畅聊古史

荧幕上的伟人:当光环褪去,我们该如何守护民族的记忆?

伟人,是历史长河中闪耀的星辰,他们的名字与民族的命运紧密相连。他们的形象,不仅仅是简单的画像或雕塑,更是民族精神的象征,承载着厚重的历史记忆和深沉的情感寄托。

对于观众而言,在荧幕上看到伟岸的伟人形象,不仅仅是对历史的回顾,更是对精神的洗礼和激励。

我们渴望看到的,是形神兼备、充满灵魂的伟人,能够带领我们穿越时空,感受历史的温度,领悟精神的力量。

然而,当荧幕上的伟人形象逐渐失真,甚至沦为刻板的模仿,观众的期待便转化为失望,甚至是一种情感上的伤害。这种失真,不仅辜负了观众的真挚情感,也损害了影视艺术的价值和文化传承的意义。

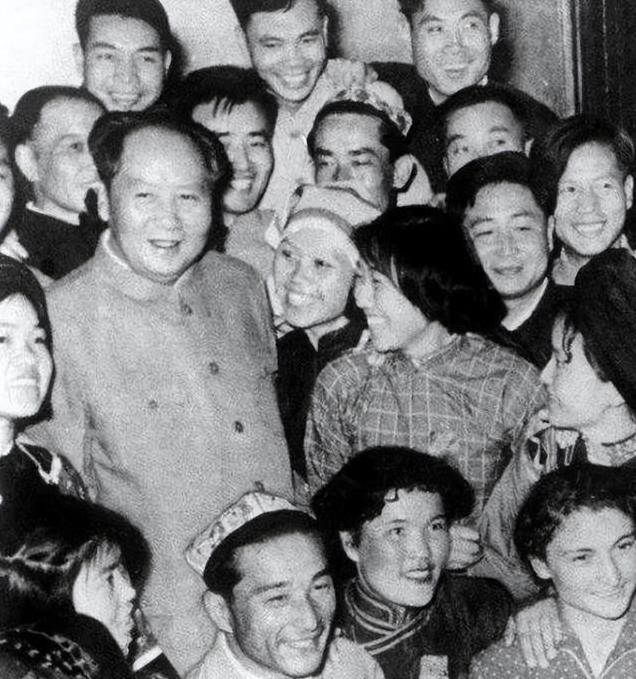

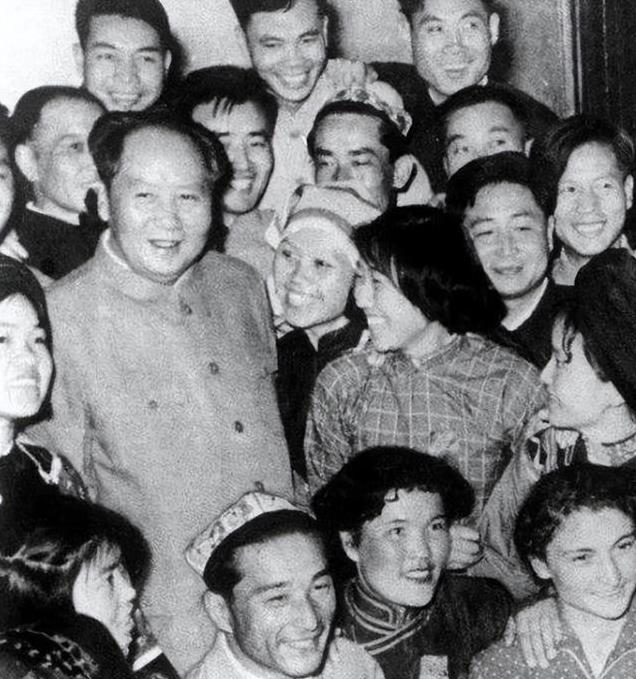

曾经,中国荧幕上涌现了一批杰出的特型演员,他们用精湛的演技和对角色的深刻理解,成功塑造了众多令人难忘的伟人形象。古月饰演的毛泽东,举手投足间都透着伟人的气魄和睿智,仿佛他就是毛泽东本人从历史中走来。

刘劲所饰演的周恩来,其儒雅的气质、沉稳的风度,将总理的风采展现得淋漓尽致,已然成为观众心中永恒的经典。

这些第一代特型演员,他们不仅仅是“像”,更是“神似”,他们让观众在荧幕前不仅看到了一个角色,更感受到了历史的重量和情感的共鸣。他们的表演,是艺术的升华,更是对历史的致敬。

然而,随着时间的推移,这些老一辈艺术家逐渐老去,甚至离开了我们,特型演员队伍也面临着青黄不接的困境。

第二代特型演员,如唐国强、王伍福等,虽然也曾塑造过一些经典的伟人形象,但年龄的增长不可避免地带来了局限性。

他们或许还能胜任一些特定时期、特定情境的伟人角色,但要完整地展现伟人的一生,却显得力不从心。

而新一代特型演员的困境则更加严峻。人才匮乏,“东拼西凑”的现象频出,导致荧幕上的伟人形象与观众心中的期待渐行渐远。

有的演员在外形上与伟人存在较大差距,例如在电视剧《天下同心》中,郭伟华饰演的周恩来,无论脸型还是眼神,都与总理的形象相去甚远,让观众难以产生认同感。

而有的演员虽然在外形上略有几分相似,却在表演上缺乏深度,无法展现伟人的精神内核。

例如,同样在《天下同心》中,佟瑞欣饰演的毛泽东,虽然经过化妆师的精心雕琢,在外貌上与毛主席有一定的相似度,但他的表演却显得过于表面化,缺乏伟人的气魄和神韵,举手投足间都透着模仿的痕迹,让人感觉是在“演”毛泽东,而不是“成为”毛泽东。

这种“形似而神不似”的表演,不仅无法打动观众,反而容易让人出戏,甚至引发争议。

不少观众在看完《天下同心》后,纷纷表示对佟瑞欣的表演感到失望,认为他未能展现出伟人的气质,反而成为了整部作品的败笔之一。

更有观众怀念起古月、刘劲等老一辈特型演员的精湛表演,感叹如今的伟人形象塑造难以望其项背。

这种争议和失望,不仅仅是针对个别演员的,更是对当前特型演员现状的反思。特型演员的青黄不接,已经成为一个不容忽视的问题。是什么原因导致了这种困境?仅仅是演员的演技问题吗?

显然,问题远比我们看到的复杂。困境的背后,是行业生态和创作理念的双重挑战。

从行业生态来看,特型演员的培养机制缺失,后备力量不足。过去,特型演员的选拔和培养往往依赖于偶然的机遇和个人的努力,缺乏系统的规划和专业的指导。

而现在,随着影视行业的发展,对特型演员的需求越来越大,但却没有相应的培养体系来满足这种需求。

这导致许多剧组在选择特型演员时,只能“东拼西凑”,甚至降低标准,最终导致荧幕上的伟人形象良莠不齐。

从创作理念来看,一些导演和制作团队过于依赖化妆和特效,而忽视了演员的表演功底。他们认为,只要演员的外形“像”了,再加上化妆师的“鬼斧神工”,就能塑造出一个成功的伟人形象。

然而,这种做法无疑是舍本逐末。伟人形象的塑造,关键在于“神似”,在于演员对角色精神内核的理解和表达。

如果只是简单地模仿外形,而缺乏对伟人精神世界的深入挖掘,那么最终呈现出来的,只是一个空洞的躯壳,无法触动观众的心灵。

此外,一些导演和演员对角色的理解不够深入,人物塑造流于表面。

他们或许查阅了大量的历史资料,了解了伟人的生平事迹,但却未能真正理解伟人的思想和情感,更未能将这种理解转化为生动的表演。

他们只是在“演”伟人,而不是在“成为”伟人。

更令人担忧的是,一些演员缺乏对伟人的深入了解和敬畏之心,表演缺乏灵魂。他们或许只是把扮演伟人当作一个普通的角色,甚至是为了追求名利而“赶鸭子上架”。

这种缺乏敬畏之心的表演,注定无法展现伟人的伟大之处,反而容易造成对伟人形象的歪曲和丑化。

那么,该如何走出困境,塑造出更加鲜活、更具感染力的伟人形象呢?这需要我们从传承和创新两个方面入手。

传承,就是要建立专业的特型演员培养机制,注重演技和角色理解。我们需要借鉴老一辈特型演员的成功经验,建立起一套科学的选拔和培养体系,为影视行业输送更多优秀的特型演员。

这不仅需要专业的培训机构,更需要有经验的导师进行指导,帮助年轻演员深入了解伟人的生平事迹、思想精髓和精神风貌,并将其融入到表演之中。

创新,则需要我们打破固有的思维模式,探索新的表达方式。在选角方面,要形似与神似并重,优先考虑那些对角色有深入理解的演员,而不仅仅是外形相似。

一个真正优秀的特型演员,不仅要“像”,更要“会演”,要能够将伟人的精神内核融入到表演之中,让观众感受到伟人的魅力和力量。

同时,要回归表演的本质,减少对化妆特效的依赖。化妆和特效只是辅助手段,真正的伟人形象,是由演员的精湛演技塑造出来的。

我们需要鼓励演员深入研究角色,理解人物的内心世界,用真情实感去演绎,而不是仅仅依靠外形和技巧去模仿。

此外,要注重历史的真实性和人物的复杂性,避免脸谱化。伟人也是人,他们有血有肉,有情感,有弱点。

在塑造伟人形象时,要尊重历史的真实性,展现人物的多面性,避免将伟人塑造成高大全的“神”,而要将其还原成一个有血有肉、有情感、有温度的“人”。

只有这样,才能让伟人形象更加真实可信,更具感染力。

更重要的是,要尊重观众的情感,用心塑造打动人心的伟人形象。伟人形象不仅仅是影视作品中的一个角色,更是民族精神的象征,承载着几代人的历史记忆和情感寄托。

导演和制作团队必须意识到这一点,用心去创作,用情去演绎,才能塑造出真正打动人心的伟人形象。

展望未来,我们期待看到更多形神兼备、打动人心的伟人形象出现在荧幕上。

我们希望新一代的特型演员能够接过前辈的衣钵,在传承的基础上不断创新,用精湛的演技和对角色的深刻理解,塑造出更多经典的伟人形象,让伟人的精神在荧幕上“活”起来,激励一代又一代人。

这需要影视行业和演员的共同努力。影视行业需要建立更加完善的特型演员培养机制,提供更多的学习和实践机会,让更多有天赋的年轻人有机会成为优秀的特型演员。

而演员则需要更加努力地提升自己的演技,深入理解角色,用真情实感去演绎,才能塑造出真正打动人心的伟人形象。

荧幕上的伟人形象,不仅仅是艺术的表达,更是文化的传承,是民族精神的象征。当光环褪去,我们更应该用心去守护这份珍贵的记忆,让伟人的精神之光,永远照耀着我们前进的道路。

我们不能仅仅停留在对过去辉煌的怀念,更要积极探索新的表达方式,让伟人形象在新的时代焕发出新的光彩。

或许,未来的伟人形象不再仅仅依赖于特型演员的“形似”,而是更加注重演员对角色精神内核的把握,用更加多元化的艺术形式,去展现伟人丰富而复杂的精神世界。

例如,可以运用纪录片、动画片等形式,展现伟人不为人知的一面,让观众更加全面地了解伟人。也可以通过音乐、舞蹈等艺术形式,表达对伟人的崇敬之情,让伟人形象更加深入人心。

技术的进步也为伟人形象的塑造提供了新的可能性。例如,可以通过AI技术,复原伟人的声音和形象,让观众更加真切地感受到伟人的存在。

也可以运用VR/AR技术,打造沉浸式的体验,让观众“走进”历史,与伟人“对话”。

然而,无论技术如何发展,艺术的本质始终不变。在塑造伟人形象时,最重要的是要尊重历史,尊重观众的情感。

要用心去创作,用情去演绎,才能塑造出真正打动人心的伟人形象。

我们期待着,在未来的荧幕上,能够看到更多充满生命力、更具感染力的伟人形象。这些形象,不仅要“形似”,更要“神似”,要能够触动观众的心灵,激发人们的爱国热情和民族自豪感。

让伟人形象在荧幕上“活”起来,不仅是影视行业的责任,更是我们每一个人的责任。让我们共同努力,守护这份珍贵的民族记忆,让伟人的精神之光,永远照耀着我们前进的道路。

总而言之,塑造伟人形象,是一项崇高而富有挑战性的艺术事业。它需要我们不断地反思、探索和创新。

只有这样,才能让伟人形象在新的时代焕发出新的光彩,成为激励我们前进的精神力量。我们相信,在不久的将来,我们会看到更多更优秀的伟人形象出现在荧幕上,继续书写着中华民族的辉煌历史。