前言

赣江上游流域的宁都县高岭土、瓷土等制瓷资源丰富,是江西地区古代制瓷业的重要产区,其瓷业文化独特,遗存丰富,自成体系。

目前已发现有近40处古窑址分布的线索,时代跨度从战国至清代,特别是唐以后至宋元时期的瓷业遗存最为丰富。

江西制瓷产业在我国古代是非常出名的此外其资源丰富也是其主要原因,到现在遗留了许多磁窑遗址,并且分布很广,特别是在在宁都境内发现宋元时期窑业遗存最为丰富。

宋元时期宁都地区的窑址在市场中陷于相对被动的位置,为迎合市场需求,强化其竞争实力,宁都的窑业频频仿制相关窑口于市场中流行的商品。

也正是在不断的效仿优质的产品与探索更先进的制瓷技术的过程中,形成了宁都地区独具特色的制瓷业发展之路。

一、宁都窑址新发现与遗物

1、窑址新发现

根据目前对宁都县古窑遗址的勘探得知宁都县存在着大量的古窑遗址,共发现窑址43处。

其中晚唐五代窑址4处,宋元时期窑址11处,主要分布在宁都县南部,清中晚期至民国窑址11处,主要分布在宁都县北部。

同时还有17处现代窑址,部分近现代遗址遭破坏严重,已基本无遗迹现象。

随着对宁都县古窑址重点调查的开展,沿梅江及其支流两岸集中发现一批宋元时期窑场,宁都境内发现宋元时期窑业遗存最为丰富。

对于宁都县境内的宋元时期的窑址地理位置来说,具有明显的南北分布的特征,中部地区未发现宋元窑址。

同时,宁都县北部地区宋元古窑址分布在黄陂河流域,宁都县南部地区宋元古窑址主要分布在琴江流域及其支流,具有明显的沿河流流域分布的特征。

梅江上游及其支流流域经过宁都县北部,其中共流经宁都县中的9个乡镇。在一系列的调查后发现,宁都北部地区宋元时期古窑有2个。

其中东山坝窑,器类中发现了青白釉的碗和盘等瓷器,另发现几处窑炉遗存及窑业堆积。

而黄陂镇山堂村之中的山堂古窑,于其中找到瓷器多为青白瓷的碗、碟、盘等,并在其中发现了窑业断面堆积及窑炉遗迹。

梅江下游部分及琴江流域均经过宁都县的南部地区,该部分流域主要经过竹笮乡、赖村镇等8个下属乡镇。

宁都南部地区共发现宋元时期古窑址10处,其中长胜镇有宋元时期古窑址2处,分别是新圩窑上窑和新圩水电站窑。

黄石乡有古窑址3处,分别是窑禾小组窑、祠堂小组窑、江下小组窑;固村镇有古窑址2处,分别是桃布窑、三道村窑;固厚乡有古窑址小洋旻窑。

2、器物类型

宁都东山坝窑下窑产品包括碗、盘、罐、钵、盆等,以碗、盘类为主,胎釉较精细,罐、盆类胎体较粗,还发现大量支烧和垫烧窑具。

碗盘类胎体浅灰,较致密,釉色青绿或青褐色,釉面开细碎纹片,有剥釉现象,烧结程度不太好,器身多有变形。

碗盘类器物内底心及外底圈足处常见四、五或六个不等松子状泥点垫烧痕。窑具包括束腰喇叭状垫柱以及盂状间隔窑具。

宁都山堂古窑址是赣南地区一处烧造青白瓷的窑址,同时在宁都山堂古窑址中发现了残存的龙窑窑炉遗迹。

山堂古窑产品以青白釉为主,包括正烧和芒口覆烧两种方式,特别是废弃的支圈数量庞大,应该是以芒口覆烧为主要烧造方式。

其产品囊括了主流的碗、盘、碟,产品的装饰手法包括刻划花、印花及素面,当中芒口覆烧的产品多为印花装饰。绝大部分都胎体轻薄、坚密细致,釉色饱满,品质不凡。

赣南地区宋元时期青白釉产品多见,特别是重点调查的宁都地区发现烧制青白瓷的窑场众多,器类丰富。

宁都县新圩水电站窑就是其中典型的代表,其烧造青白釉瓷器的产量非常大、而且产品特色明显。

产品主要为青白瓷器,器型丰富,有碗、盘、杯、壶等,使用有刻划及印花等装饰手法,采集有支圈、匣钵等窑具。宁都新圩水电站窑也发现少量的黑釉盏。

窑禾小组窑是生产黑釉器的代表性窑场,器型有盏、碗、器盖、罐、钵等,挖掘出的器物以黑釉盏为主。

其装饰手法较单一,并不繁杂,大多数都是素面为主,只有少部分会饰以兔毫、剪纸贴花等简单装饰。

赣南地K烧制黑籼瓷的窑场祠堂小组窑、江K小组窑深受吉州窑的影响。锻括了碗、罐、盘、盏等主流器型;其胎色多为黄褐色,其装饰的技艺手法较为丰富。

3、遗物分期及特征

北宋时期此处的窑炉在构造上与吉州窑、七里镇窑的窑炉相似。东山坝窑烧造的青白器类大多数是一匣一器,当中以垫圈隔开,其产出的青白瓷器烧成质量不凡,产品特征与吉州窑的产品相差不多,其生产年代多为北宋年间。

我国青白瓷盛行于北宋,尤其是中晚期的湖田窑,制作水准最高,此阶段所烧制的青白瓷不仅胎质细腻,还有胎体密度也较为高,常见的碗、盘、碟等器物甚至可以细薄透光,青白瓷釉色也呈现晶莹剔透的青白色,温润如玉。

北宋时期,宁都县学习江西景德镇的制瓷技术,开始逐步的制造青白瓷,宁都县早期的青白瓷采用瓷石制胎,采用上层瓷石,上层瓷石位于地表表面,硬度较低。

基于此宁都县烧制的青白瓷器洁白如玉,在较高的烧制温度下瓷胎也不容易产生变形。

在青白瓷中发现少量的绢云母和高岭石,使瓷器在烧制过程中具有良好的器型,东山坝窑均符合北宋时期窑业技术特点。

北宋晚期至南宋时期,湖田窑青白瓷整体品质有所下滑,瓷器的光泽度、透明度均大不如之前。

宁都地区山堂古窑、新圩窑上窑、新圩水电站窑等出土青白瓷碗、杯、壶、盘等器物胎釉未达到北宋中期的高度,与北宋晚期至南宋时期的风格最为接近。

此时的器物胎质不如之前细腻致密,釉的颜色呈现灰白或者黄绿,宁都地区鲜有质量较高的青白瓷,呈现出如冰似玉的特征。

其次,垫钵有别于湖田窑的分级方法,烧造方法为单件覆烧,颇具特色,从整体看上去,其装烧方法与湖田窑南宋至元时期器物的装烧在特征上较为吻合。

因此,山堂窑、新圩亩上窑的年代应大约在南宋。此期代表性窑址为桃布窑、三道村窑、小洋旻窑、新圩水电站窑等。

以上几个窑址所产出的器形偏大、胎体较厚,芒口器慢慢的不再流行,部分内底涩圈刮釉器开始兴起,其年代约在元代。

东山坝产出的酱黑釉器与祠堂小组窑、窑禾小组窑、江下小组窑产出的酱黑釉瓷,在烧造方式上更多是使用匣钵装烧,未见芒口器出现。

二、宋元时期宁都地区的窑业技术

1、脸釉雜饰

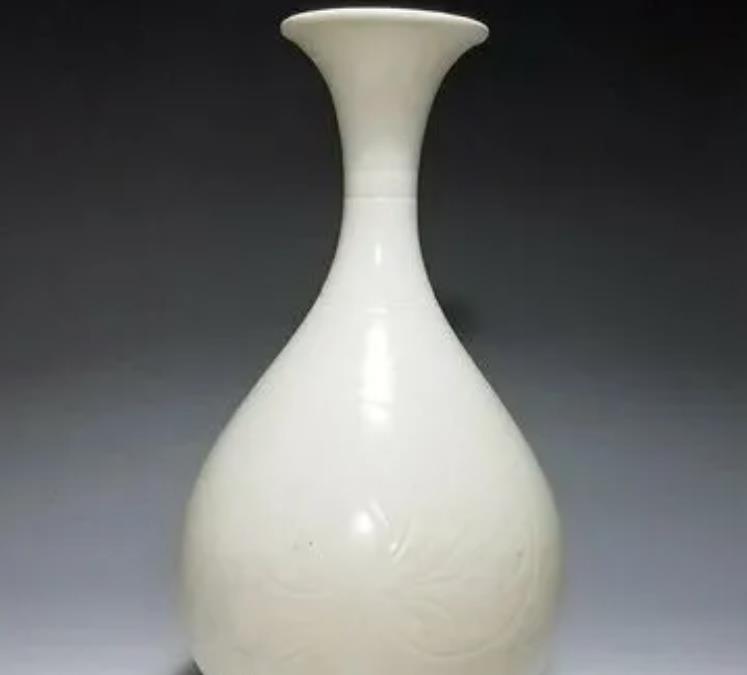

白瓷和黑釉瓷是宋元时期颇具特色的主流瓷器。青白瓷器往往在观感上白皙如玉,而青白釉中所含有的铁物质的含量较低。

在瓷器的烧制过程中,釉料在高温的作用下会加速流动,产生白中闪亮、青中泛白的特点,具有青玉般的质感。

北宋中晚期湖田窑青白瓷的品质达到最高,此时青白瓷胎质精细、胎体紧密,常见的碗、盘、碟等器物甚至可以细薄透光,青白瓷釉色也呈现晶莹剔透的青白色,温润如玉。

但是北宋晚期至南宋时期,湖田窑青白瓷整体品质有所下滑,瓷器的光泽度、透明度均大不如之前。

宁都地区山堂古窑、新圩窑上窑、新圩水电站窑等出土青白瓷碗、杯、壶、盘等器物胎釉未达到北宋中期的高度,与北宋晚期至南宋时期的风格最为接近。

此时的器物胎质不如之前细腻致密,釉的颜色呈现灰白或者黄绿,宁都地区鲜有质量较高的青白瓷,呈现出如冰似玉的特征。

宁都地区宋元时期出产黑釉器的最具代表特点的窑场有东山坝窑、祠堂及窑禾的小组窑等,器型有盏、碗、器盖、罐、钵等,其中皆主产黑釉盏。

盏有敛口、束口、弇口三类。产品瓷器的胎体的口沿较薄,而其底部则相对厚重,胎质密实。釉质肥厚丰满,瓷器外部施釉至腹上部便止,而内部则施满釉,足部露胎。

卧足,足部挖足不深。装饰手段单调朴素,以素面为主,少部分会饰以剪纸贴花或者兔毫等简单装饰。

宁都新圩水电站窑、安远里田窑等地也发现少量的黑釉盏。而赣州地方的发现的黒釉盏在整体工艺风格上与同时期吉州窑的同品种产品相似度较高。

特别是东山坝窑,无论是从地层叠压关系、产品时代特征、窑炉烧造技术等均受吉州窑影响深远。

瓷器的装饰可以在一定程度上反应当时社会的意识形态和生产力的发展水平,表达出不同时代大众的审美。

宋元时期宁都县烧制的青白瓷和黑釉瓷的装饰,在宋元时期极富代表性,其装饰纹样的特点较为朴素和简洁。

宋元时期宁都县生产的青白釉和黑釉的装饰花纹上具有题材丰富、内容广泛的特点,其装饰花纹主要分为植物、动物、人物山水三个大类,其中又以植物装饰花纹为宁都地区出土文物上的主要装饰花纹。

莲花,在古代也被称之为“君子花”,在不同的古代书籍中莲花也有诸多的称号,《诗经》中称莲花为荷花,《说文》中称莲花为芙蕖,《楚辞》中称莲花为芙蓉,《群芳谱》中称莲花为水芙蓉。

在古代,莲花具有促成美好姻缘和早生贵子的寓意,以此受到世人喜爱,因此经常出现在宋元时期青白瓷器上。

在宁都县新圩窑上窑、新圩水电站窑等发现青白釉莲花碗,一般在出土的青白瓷器物的某个部位发现有装饰莲瓣纹或者呈现荷叶状,如在器物的外腹部。

2、结构成分

宁都县地区青白瓷在宋元时期所采用的胎料和釉料存在明显的差异,由于所使用的胎料与釉料存在一定的差异,导致器物表征也存在明显的不同。

郭演仪先生曾经对江西地区宋元不同时期青白瓷胎料和釉料的化学成分和含量进行了系统的研究、分析和对比,得出不同时期青白瓷胎料、釉料所使用的原材料配比规律。

北宋晚期,宁都县学习江西景德镇的制瓷技术,开始逐步的制造青白瓷,宁都县早期的青白瓷采用瓷石制胎,采用上层瓷石,上层瓷石位于地表表面,硬度较低。

宁都县烧制的青白瓷器洁白如玉,在较高的烧制温度下瓷胎也不容易产生变形,同时经过研究发现,在青白瓷中发现少量的绢云母和高岭石,使瓷器在烧制过程中具有良好的器型。

到南宋中晚期,随着地表表层容易开采的瓷石使用殆尽之后,为了满足日益增长的青白瓷器的需求,开始挖掘较深的瓷石,不同底层的瓷石化学成分存在较大的差异。

3、装烧工艺

宋朝后期就己经开始减少对碗盏和匣钵烧制,根据窑内的残留物进行考察,可以发现大部分为口碗盘以及呈条状的饼型物。

将碎片进行收集整理并复原,可以看出,这是一种在前朝从未出现过的覆烧窑具。

根据其所在的位置可以推断出这一窑具可能是在北宋中期出现的,但是,当时并没有进行大规模生产,还是以仰烧为主要的生产方式多。

到南宋时期,窑工们对烧制技术进行了改良,增加了装烧密度,节极大的节约了生产成本,提高了生产效率,这种新兴得方式也逐渐取代了仰烧法的地位,芒口碗也随之开始进行大规模生产。

在装烧技术方面,从北宋至元代,宁都地区装烧技术经历了较大的变化,北宋在中期使用的是垫钵覆烧。

而南宋时期,主要釆用覆烧这种方法,并在此基础上研发了新的支圈覆烧,元代装烧方式多样,包括仰烧、叠烧与覆烧三种。

宁都地区的烧制业比较发达,在烧制青白釉主要使用的方法是垫钵覆烧、涩圈叠烧、支圈等相结合,并对垫钵进行了创新形成了自己的风格和特色。

宋朝常用的覆烧装烧技术就是把口沿露胎,将通身施釉的瓷器扣在垫钵或者支圈上,然后放入窑炉中进行烧制。

覆烧技术最早出现在东晋时期,但当时只是进行小规模的生产,发展到北宋中早期时,景德镇也幵始学习覆烧装烧技术,进一步的促进了这一技术的发展。

南宋时期,包括宁都地区在内的大多数地区开始广泛采用支圈覆烧和垫圈覆烧技术,尤其是南宋中晚期,覆烧技术在宁都地区已经得到广泛的应用。

在清代《南窑笔记》曾记载“边口无釉”指的是较为常见的芒口青白瓷,使用覆烧技术生产出来的瓷器大多为芒口,这一特点也可以作为瓷器断代分期的重要依据。

在宁都县固村镇桃布村村内山林之上的桃布窑发现大量芒口瓷器。

景德镇是我国较为出名的烧制瓷器地之一,在宋代时他们的烧法以垫钵覆烧法和支圈覆烧为主。

前者方法的步骤是如下几步:先烧制好一级或多级钵体,先上层垫接一层细细的火粉末,目的是防止烧制过程中贱上杂质,然后将小口径的芒口瓷放置在最下层,接着利用转体对其进行塑性,从上至下,从小到达制作瓷胚。

然后用泥质垫圈将平底包裹,最后将己经做好的胚体放到窑中。宁都地区的垫钵覆烧区别于湖田窑分级方式,采用单件覆烧,具有自身特色。

采用此方法的好处在于,烧制出来的成品形状基本保持不变,且对密度有一定的提高,加上空间利用率较高,但是存在一定的不足就是烧制后会出现一条明显的瓷胎,又叫做芒口活涩口,对于当时人们使用时造成了一定不便。

南宋中、后期,宁都地区的制瓷师傅开始采用支圈覆烧法。此烧法的步骤如下:先将泥饼垫底,选择一个形状相符的瓷泥放在上方。

在支圈上撒一层薄薄的青灰,将芒口倒置在垫阶上,将支圈上再套一层支圈,又将一瓷坯的芒口倒扣在第二个支圈上,然后重复两次。

确定将瓷胚完全覆盖后,将圈心下放的泥饼倒扣,接着封泥,依次这样一圈一瓷胚操作覆盖,再讲泥饼置正,将空隙封严,在连接上圈,推进窑中。

这种烧法不会出现芒口,不需要有匣钵作为支撑,具有反复使用的好处,如果是同一规格的成品利用此方法效果最佳,且密度要比仰烧法高至四倍之多。

很好的控制了瓷品变形,对于燃料的消耗也较少,这也是在南宋时期风行的理由。

三、宋元时期宁都地区的窑业技术的交流

1、与不同地区窑业技术的交流

宋元时期,是封建经济发展的又一个波峰,尤其是南宋鼎盛时期,在政治、经济、文化等各方面都盛极一时,其影响甚至远达海外。

社会的极大发展带动了手工业发展,促进了手工业制品的创新、发展和各地区间的交流。

在这种背景下,制瓷技术在过去基础上再次提高,取得长足进步,使得窑场分布范围扩大,瓷器品种增加,成为我国陶瓷史上空前提高和突出发展的重要阶段。赣南地区窑业生产也在这—时期兴起。

宁都地区所处为我国南方地区,闽、粤、赣三省交界之处,窑业技术在区域互动和交流中逐渐发展起来。

宁都地区宋元时期青白瓷业繁荣,还大量烧造青釉、黑釉器。各窑口深受江西同时期窑场的影响,其中青白瓷主要受到湖田窑的影响,黑釉瓷主要受到吉州窑的影响。

宁都地区山堂窑、新圩窑上窑、新圩水电站窑等古窑产品风格相似,都找到了类似于湖田窑的窑,主要有芒口薄胎印花器以及青白釉刻划花产品,可以看出受到景德镇湖田窑的影响较大。

在胎釉造型方面,北宋中晚期湖田窑青白瓷的品质达到最高,此时青白瓷胎质精细、胎体紧密,常见的碗、盘、碟等器物甚至可以细薄透光,青白瓷釉色也呈现晶莹剔透的青白色,温润如玉。

但是北宋晚期至南宋时期,湖田窑青白瓷整体品质有所下滑,瓷器的光泽度、透明度均大不如之前。

宁都地区山堂古窑、新圩窑上窑、新圩水电站窑等出土青白瓷碗、杯、壶、盘等器物胎釉未达到北宋中期的高度,与北宋晚期至南宋时期的风格最为接近。

此时的器物胎质不如之前细腻致密,釉的颜色呈现灰白或者黄绿,宁都地区鲜有质量较高的青白瓷,呈现出如冰似玉的特征。

在装饰纹样上,宋元时期由于技术的不断成熟,因此图案的变化也越来越多,在青白瓷上已经不光有植物、动物还有很多山水图案融入其中,但其中使用率最高的还是植物类。

植物类装饰纹样包括莲花、牡丹花、菊花等,动物类装饰包括龙纹、凤纹、鱼纹、水禽纹等。

在装饰手法上,湖田窑中刻划是其使用较多的装饰手艺,操作如下:首先在瓷器上进行刻划纹样,然后就可以进行烧制,刻制方法还有很多,比如刻花、划花、篦划花。

印花使用也较多,但一般都是在窑仿定窑时才能使用的手法。其方法如下,先在模子上刻好花纹,然后在瓷胚还未干时,使用挤压方法将刻好的花纹印在瓷胚上,在利用青白釉进行焙烧,就可得到相对应的印花。

在宁都地区找到的青白瓷器,大多数都带有印花,有不同种类的纹饰,主要有花卉、菊花以及莲花,这和湖田窑具有较大的相似性。

位于宁都地区的东山坝窑、祠堂小组窑、江下小组窑等古窑产品风格相似,均发现精致的黑釉瓷碗、盏等,此类产品与吉州窑产品相似,可以看出受到吉州窑的影响较大。在器物产品特征方面。

吉州窑黑釉瓷的种类相对较多,罐、盏、盘、以及碗都是它的种类,有许多的装饰方法,有玳瑁、木叶以及贴画。

釉色呈现出褐色和黑色,有相对较薄的釉层,半釉大部分在器皿外,满釉大部分在器皿内。

胎色大多为黄褐色,胎低相对于胎口较厚;赣州的黑釉盏在整体风格上与同时期吉州窑同类产品较相似。

在器物产品类型方面。其产品种类丰富,包含青釉、乳白釉、青白釉、黑釉等,其中乳白釉、青白釉产品包含注壶、刻花碗、盘、杯、罐、水盂、粉盒、瓶、斗笠碗等。

胎釉精良、装饰丰富,造型精美,时代以两宋时期为主。北宋早期至北宋晚期,闽江上游青白瓷烧制的技术并不成熟,但此时的景德镇相对的技术已经达到了一定程度,因此周边窑址去当地学习和吸收技术的人非常多。

南宋早期至南宋晚期闽江上游的青白瓷开始处于繁荣时代,不仅当地烧制青白瓷的窑址数量快速上升,其瓷器的质量也逐渐增强,许多工艺已经达到了顶峰。

与此同时,相对稳定的社会环境促进了商业和贸易的发展,不同地区的文化技术交流也原来越频繁,在此时期,赣南地区与闽江上游窑址进行了诸多的往来。

从装饰手法来看,通过闽江上游的青白瓷和景德镇青白瓷的对比发现,大部分图案和纹样都来源于景德镇。

宁都县盛行的装饰技巧种类繁多,各不相同,大多数都带有印花,有不同种类的纹饰,主要有花卉、菊花以及莲花,同时也出现了一定的组合式印花纹样,往往出现在碗底。

在仿烧青白瓷之初,闽江上游地区最开始是利用刻划来对瓷品上进行纹饰处理,但与景德镇地区的技术相比,则显得较为简单,更多的与宁都县地区窑址有相似之处。

同时不同图案的组合模式也有一定的相似之处。赣南地区地处闽、粤、赣三省交界,特别是靠近广东的全南、安远、寻乌等地发现与广东窑业关系密切的窑址。

从纹饰、釉色、胎釉以及器形上来看,景德镇窑的青花制品和广东的青白瓷差异性较小,景德镇的窑流行时间较长,广东的窑大多是模仿而成。

南宋时广东和宁都的青白瓷碗差异性较小,这两个地方制作亩的方法极有可能是从景德镇学习而来。

2、不同地区窑业技术交流的动因

青白瓷和黒釉瓷是宋元时期具有鲜明代表且独具风格的瓷器。青白瓷由于器身洁白如玉,青白釉中所含有的铁物质的含量较低。

在瓷器的烧制过程中,釉料在高温的作用下会加速流动,产生白中闪亮、青中泛白的特点,具有青玉般的质感。

青白瓷自问世以来,就受到百姓的喜欢,并在两宋时期发展达到顶峰。受到多种因素的影响,景德镇地区的烧造技术不仅传播到江西境内的其余十几个市县。

还与广东、广西、浙江、云南、福建等地不同的窑业进行了广泛而深度的交流,一大批窑口如雨后春笋般诞生,极大的促进了宋元时期制瓷造瓷技术的发展。

赣南是客家人重要的聚集地,客家人的迀徙很大程度上影响到了赣南地区制瓷业的发展。

关于客家人的迁徙,罗香林先生首先提出“五期说”,主要指清晚期至民国时期、宋元时期、北宋靖康时期、唐代黄巢起义时期以及西晋永嘉之乱时期。

其中北宋靖康之后与宋元之际深刻影响了南方地区青白瓷和黑釉瓷的传播与交流。

宋庭于靖康之难之后居住在临安城内,许多中原人向南方移居。临安在公元1267年受敌军侵袭,元兵向江南侵袭,宋军在江西地区和元兵交手,在赣闽粤交界的地方,元兵和宋军交战激烈,双方争执不下。

为了让战争不危及到老百姓的安全,江西地区的百姓向赣东和赣南两个方向逃亡,在到达赣州后向南往广州的东北方向出发。

向东往汀州以及闽西邵武等地区出发。在移居的过程中,同时也将制造窑的方法和技巧带进了定居的地区。

赣南地形多为山地,常驻居民多为客家移民和畲族原住民,陶瓷制品以擂钵、盘、碗等日常生活用品居多,当地陶瓷产业的崛起多是为满足当地居民日常生活,地域之内的损耗是发展的根本原因。

赣江上游多居住闽越移民和畲族原住民,历史上多次的客家族群大型迁徙将客家文化深深的刻印在了社会生活的各个方面,也进一步促进了窑业技术的交流。

两宋阶段的社会经济发展迅猛,生产力提升非常显著,商业空前发达,地区之间互动往来也更加频繁。随着各大地区制瓷技艺的提升,制瓷业在五大名窑的带领下成为了宋代商业的重要组成。

窑口之间的竞争也愈演愈烈,单单江西境内就出现了白舍窑、吉州容、湖田窖、七里镇窑等大规模的窑口,小规模窑口更是数不胜数。

为了争夺海外市场和内地市场,窑口之间开始竞相比拼,为了能够将产品的品质和质量提升,以此来提升比拼的自身实力,窑口之间互相研习彼此最好的制瓷工艺。

在这样的历史条件下,两宋时期宁都县的各窑址也积极的投身于积累的市场竞争之中,正是这样竞争激烈的背景,使得各窑口的技术取得了巨大的进步,并让宁都县的制瓷业发展迎来了第二的高峰。

同时也极大促进了广东、广西、浙江、云南、福建等地不同的窑业技术的发展。宋元以后,经济和政治中心向南迁移,让东南地区有了更多的发展空间。

赣南地区地处闽、粤、赣三省交界,因此经济发展持续增高,加上交通枢纽的便利,让其地位持续上升。经过闽浙赣区域的人流越来越多,带来了更多发展的机会和技术的创新。

总结:

宋元时期,社会的极大发展带动了手工业发展,促进了手工业制品的创新、发展和各地区间的交流。

在这种背景下,制瓷技术在过去基础上再次提高,取得长足进步,使得窑场分布范围扩大,瓷器品种增加,成为我国陶瓷史上空前提高和突出发展的重要阶段。

赣南地区窑业生产也在这一时期兴起。宁都县境内发现了11处宋元时期的古窑址遗迹,器型丰富,主要分布在沿梅江及其支流两岸。

这些丰富的考古资料对于宋元时期宁都地区古瓷业发展布局的分析整理、制瓷技艺的改进和提升等方面非常有帮助。

宁都地区所处为我国南方地区,闽、粤、赣三省交界之处,窑业技术在区域互动和交流中逐渐发展起来。

宁都县古窑址与景德镇地区、福建地区、广东地区、浙江地区等的技术交流。

如七里镇窑出产的酱釉器、景德镇湖田窑产出的青白釉器、吉州窑制造的黑釉器等。

宋元时期,宁都制瓷业受人口流动迁移、社会经济发展、对外商业贸易的影响,其制瓷业发展迅速。