文、编辑|诺斯罗普的笔记

«——【·痛失英才·】——»

2025年2月17日,一个令哈尔滨工业大学乃至整个国防科研战线深感痛惜的日子。

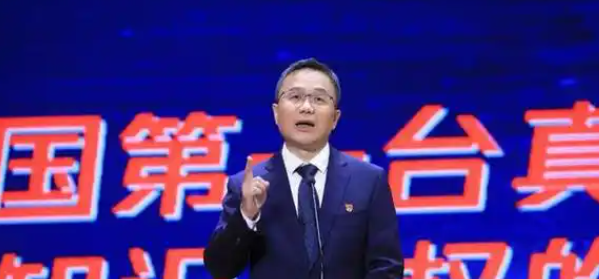

当天18时33分,哈尔滨工业大学电子与信息工程学院的杰出教授、电子工程技术研究所的副所长——杨强教授,在上海不幸逝世,享年55岁。

据了解,杨强教授在被送往医院之前,还在办公室辛苦的研究项目,桌子上更是还有他没有算完的草稿纸。

杨强教授的逝世学校和国防科研战线的重大损失,他的离世,意味着国防科研领域失去了一位杰出的科学家和领军人物。

«——【·卓越贡献·】——»

1970年,杨强出生在山东潍坊一个普通家庭,从小他就展现出对科学的浓厚兴趣,1988年,杨强以优异的成绩考入哈尔滨工业大学通信工程专业。

初到哈工大,他被学校浓厚的学术氛围深深吸引,在图书馆里,他常常一坐就是一整天,沉浸在专业书籍的海洋中。

大学四年,杨强不仅学习成绩优异,还积极参与各种科技创新活动,多次在校级比赛中获奖。

1992年本科毕业后,杨强选择了一条与众不同的道路,他没有像大多数同学那样继续深造,而是来到辽宁鞍山钢铁公司矿山设计院工作。

这两年的工作经历让他接触到了工业生产的第一线,也让他意识到理论知识与实际应用之间的差距,这段经历为他日后的科研工作打下了坚实的实践基础。

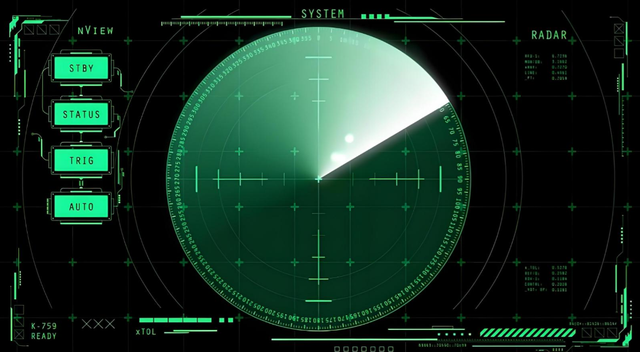

1994年,杨强重返校园,开始了他的研究生生涯,在导师的指导下,他开始接触雷达技术领域,并很快找到了自己的研究方向。

硕士毕业后,他继续攻读博士学位,深入研究新型雷达系统。

1999年,正值博士在读期间,杨强就被学校看中,提前留校任教,在这一年,杨强开始参与首部新体制雷达的研制项目,并被认命技术负责人。

从设备试制到现场调试,从技术攻关到系统优化,杨强全程参与,后来通过一次又一次的实验,杨教授突破了2项核心技术,使我国新体制雷达达到了国际先进水平。

他提出的雷达升级换代方案更是被列为国家重大工程任务,由他亲自负责实施,这些成就为我国新体制雷达的发展奠定了坚实基础。

据了解,全世界瞩目的“海眼-x”技术就是出自于杨强教授之手。

除了雷达技术,杨教授主导的“6G通感一体化信号处理”项目实现了革命性突破,有望彻底改变未来通信的格局。

想象一下,在不久的将来,我们可能就能享受到更快、更稳定、更智能的通信服务,这一切都要归功于杨教授和他团队的辛勤付出。

在国防科技领域,杨强教授带领团队研究智能抗干扰技术,致力于开发在复杂电磁环境下准确打击目标的导弹技术。

这项技术对提升我国国防实力至关重要,可以有效应对各种电子干扰,确保导弹精准命中目标。

并且,杨强教授主讲的《软件无线电》等课程深受学生喜爱,课堂上总是座无虚席。

杨教授不仅注重理论知识的传授,更重视培养学生的创新思维和实践能,他经常鼓励学生参与科研项目,让他们在实践中学习、成长。

正是这种注重实践的教学理念,为国家培养了大批优秀人才,他培养的许多学生如今已经成为各自领域的佼佼者。

有的在科研院所继续深耕通信技术,有的在知名企业担任要职,还有的创办了自己的高科技公司。

这些学生的成就不仅是对杨教授教学成果的最好证明,也为我国通信和国防事业的发展注入了新的活力。

但天不遂人愿,杨强教授年仅55岁就离开了我们,他的离世让很多人都非常心痛,据知情人透露,杨强教授去世的原因是身体不适,最终抢救无效才离开的。

尽管杨强教授已经离我们而去,但他的高尚品德、治学态度和学术成就将永远激励后人。

他严谨治学、无私奉献的精神,将永远铭刻在哈尔滨工业大学的校史和国防科研的史册上。

杨强教授从求学到工作,从科研到教学,他在每个阶段都展现出了卓越的才能和坚韧的毅力。

他在新体制雷达、6G通信、智能抗干扰等领域的突破性成果,不仅推动了我国通信和国防技术的发展,也为培养下一代科技人才做出了重要贡献。

杨强教授的一生,是对科学事业的热爱与奉献的一生,他的离世虽然令人痛惜,但他的精神和成就将永远激励着更多的科研工作者为国家的科技事业奋斗不息。

我们相信,在杨强教授精神的指引下,未来的科研工作者们将继续前行,为国家的繁荣和强盛贡献更多的力量。

参考资料:

极目新闻:哈工大教授杨强因病离世,享年55岁,曾获国家科学技术进步一等奖

北青网:国防科研战线的重大损失:哈工大教授杨强病逝,享年55岁