正月三十,这天有什么不一样?

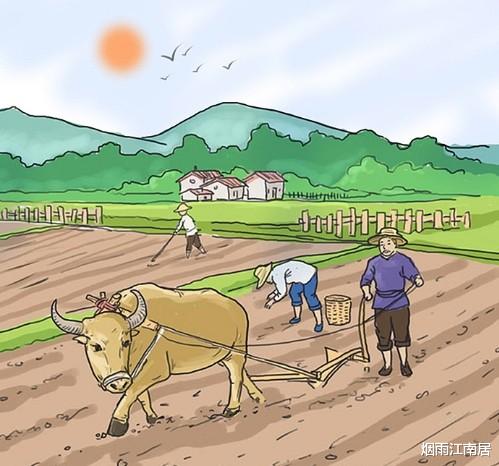

正月三十,又叫初晦,是农历正月最后一天,古人对它分外重视。为啥?因为这天,可是关系到一年春耕的关键!好多地方都流传着关于正月三十看天象来预测春雨的古老说法,这其中到底有多少科学道理?咱们今天就来好好聊聊。

老人们说的“正月晦日雨淋头,阴阴雨雨到春尾”靠谱吗?

很多老农谚都跟正月三十的天气挂钩,比如“雨水多不多,就看正月三十”。还有那句更应景的“正月晦日雨淋头,阴阴雨雨到春尾”。是不是听上去就很有道理?其实啊,这些说法大多是古人长期生活经验的总结。翻翻古籍,像《开元占经》和《黄帝占》,里面也记载了不少关于正月三十天气预兆的内容,这说明古人很早就开始关注这方面的事情了。他们相信,正月三十的阴晴雨雪,能预示着一年春雨的多少,进而影响到当年的收成。比如,如果正月三十雨水充沛,那大家就会盼着今年是个丰收年;反之,如果天气干旱,那心里难免会有些担忧,担心庄稼缺水。想想看,这和我们现在关注天气预报的心情是不是很像?

科学怎么说?气象学能解释吗?

不过,咱们得承认,古人的这些经验,毕竟局限于当时的技术和认知。现代气象学告诉我们,正月三十的天气和整个春季的降雨量之间,并非简单的因果关系。它们之间可能存在一定的统计学关联,但要准确预测,需要更全面、更精细的气象数据分析,考虑各种气象因素,而不是仅仅依靠一天的天气。春季的温度、降水对农业的影响非常大,春旱、倒春寒这些极端天气,更是能直接导致农作物减产,影响大家的生活。持续阴雨,也会耽误播种、田间管理,甚至会让庄稼烂在地里。粮食减产,那自然会影响市场物价,这也就是为啥老人们常说“粮食歉收,物价上涨”的原因。

传统智慧与现代科技,能擦出什么火花?

虽然老农谚有其局限性,但它也代表着祖祖辈辈积累下来的宝贵经验。我们不能完全否定它的价值,而是要辩证地看待。毕竟,这些农谚是古人对自然规律的一种朴素理解,是他们与自然长期相处智慧的结晶。而现代气象科学,则提供了更准确、更科学的预测方法。将传统经验与现代科学知识结合起来,才能更好地指导农业生产,提高农业效益。

未来农业,靠什么?

总的来说,正月三十的天气和春雨之间,没有必然的联系,那些农谚更像是一种经验总结和美好期盼。现代气象预测技术才是更靠谱的农业生产参考依据。但是,我们也应该重视和传承传统文化中蕴含的智慧,将古人的经验与现代科技融合,这样才能更好地应对气候变化带来的挑战,让丰收年年有! 大家觉得呢?欢迎在评论区留言,一起讨论!