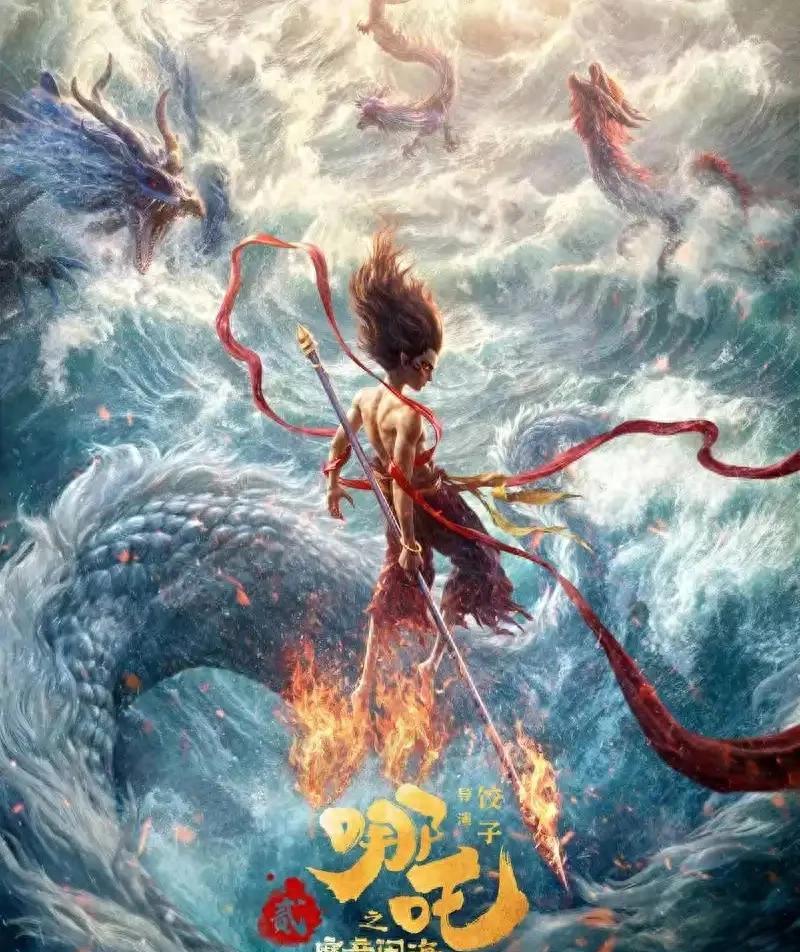

看《哪吒2》让我真的好想去博物馆看看那些现实中的法宝,明明就看了一部电影却感觉走完了半个中国博物馆的精华展,也许这就是电影魔力吧。

我忽然想起来前几天刷到的一个博主分析《哪吒2》票房破百亿的原因,当时就觉得很新奇,因为她说真正的制胜法宝不是什么炫酷特效也不是明星配音,而是那些被物馆文物,这一点好像很少有人提及。我一开始还挺不信的,后来她仔细分析了电影里至少十几处文物彩蛋,才发现导演这波操作真的太高级了,就像去博物馆欣赏展品却不知不觉看了一部神话大片似的,我琢磨着这种文物复活应该算是文化创新吧。影片把那么多看似枯燥的文物背后故事挖出来,让年轻人在看爽片的同时不知不觉完成一次文化启蒙,确实很聪明,难怪能让那么多不同年龄段人都能找到共鸣点。

那个博主还特意去查了河北博物院关于博山炉的资料,发现这个香薰机不仅形状与七色宝莲神似,而且古时候点燃后烟雾缭绕的效果和电影里一模一样,真让人惊叹古人的智慧,感觉比现代的香薰机还要精致和浪漫。我记得片中那个场景特别唯美,当时完全没想到这居然是实实在在存在过的物件,而且已经有两千多年历史,真是让我对西汉时期的审美和工艺水平有了全新认识。

其实仔细想想,动画电影确实比真人电影更适合做这种文化融合,因为它可以不受现实条件限制,能随意将文物元素变形、放大或赋予超能力,这在真人电影里就很难实现。电影中能将这些看似冰冷的文物赋予新的生命力和故事性,这种创意确实值得文创行业好好学习,毕竟大多数博物馆文创还停留在简单印图案的阶段。

我忽然想到,会不会有一天故宫博物院和漫威联手搞一部《故宫超级英雄联盟》?想象一下乾隆的各种奇珍异宝都变成了超能力装备,紫禁城里的各种神兽石雕都活了过来守护皇宫,感觉画面会很震撼,虽然有点离谱但好像又挺带感的。不过话说回来,比起生搬硬套外国超级英雄模式,《哪吒2》这种融入本土文化基因的做法可能更具生命力和辨识度。

我突然回想起第一次看《哪吒》系列电影的场景,当时那两个结界兽简直承包了全片的笑点,那个粗眉毛的结界兽每次出场我就忍不住想笑,但当时真的没往文物上联想。直到看到有人把结界兽和三星堆文物放在一起对比,才恍然大悟,原来这么萌的角色居然是从考古出具改编来的,这种反差萌设计真是绝了。导演这波操作太聪明了,把看起来神秘严肃甚至有点诡异的文物转化成了亲民可爱的角色,这转折简直让三星堆文物一下子拉近了与普通观众特别是年轻人的距离。

其实想起来我们对三星堆的印象一直都挺奇特的,那些异于常规的造型一直被各星人论缠绕,但电影这么一包装,反而让它变得亲切起来了。我记得去年三星堆博物馆的参观人数暴增,不知道有没有《哪吒》电影的功劳在里面。这种将严肃文物转化为娱乐元素的做法,既保留了文物的基本特征,又赋予了它全新的生命力和亲和力,确实是文化传播的高明手法。

说到这里,我忽然想到一个问题,为什么我们的博物馆不多做一些这样的尝试呢?比如开发一些根据馆藏文物改编的动画人物IP,或者与游戏公司合作开发相关游戏。相比单纯展示文物,这种方式似乎能更好地激发年轻人的兴趣和好奇心,进而引导他们主动了解背后的历史和文化。现在很多年轻人对历史文化不感兴趣,很大程度上是因为传统的展示方式过于刻板和沉闷,缺乏生动有趣的叙事和情感连接。

电影中这两个结界兽的成功,或许给了文化传播领域一个启示:严肃不等于刻板,传统不等于古板。在保持文化本质和价值的前提下,可以通过现代化、娱乐化的手段让传统文化变得更有生命力和感染力。不过话说回来,这样改编也需要把握好度,否则过度娱乐化可能会引起一些争议,毕竟文物代表的是一个民族的历史记忆和文化信仰。

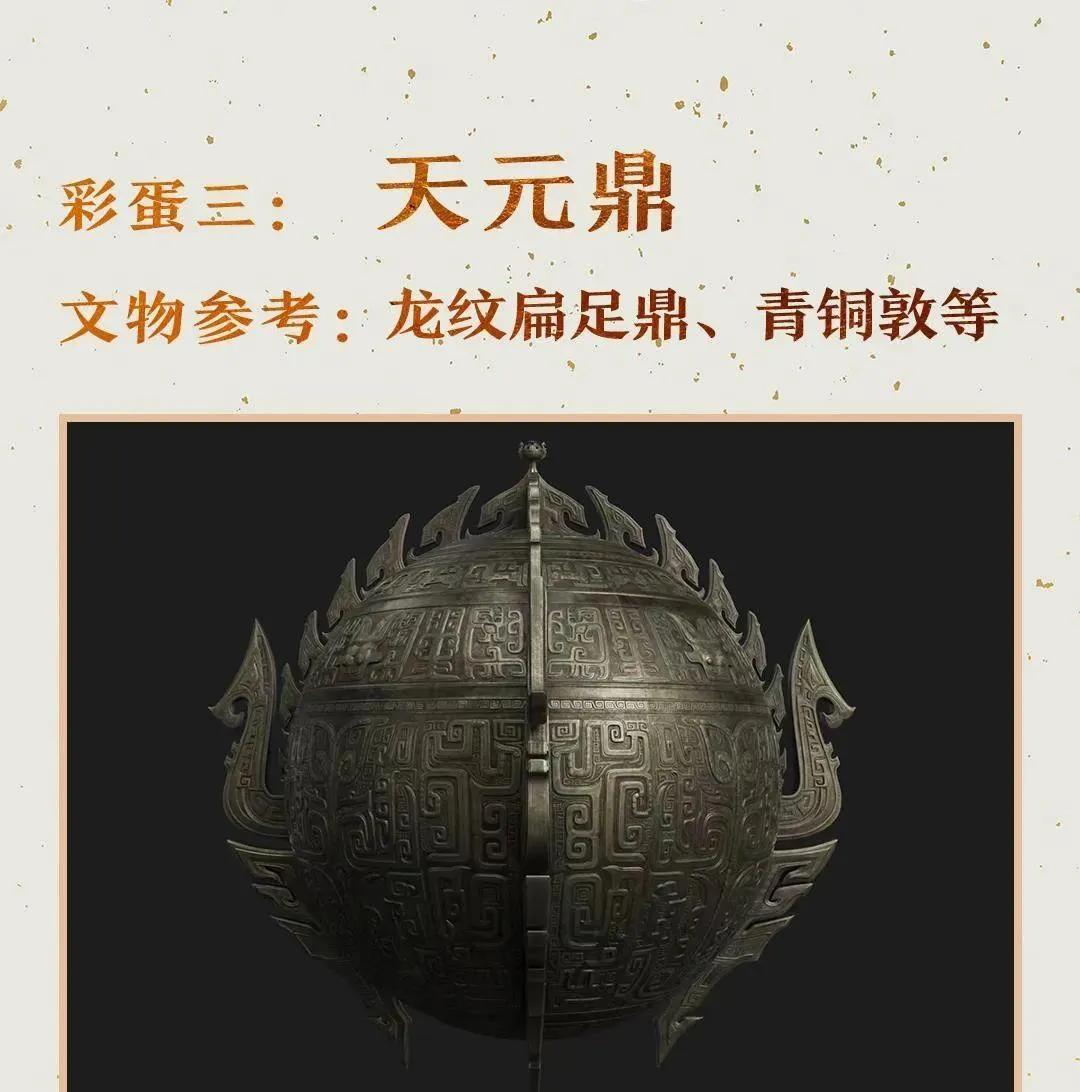

我记得看电影时对那个天元鼎印象特别深刻,因为它造型独特且在剧情中起到重要作用,但完全没想过它会是现实中的某种器物。后来看到文章分析说它的设计灵感原来来自商周青铜器,而且最妙的是,那个据的神器,其实参考了古代用来盛饭的铜敦,这反差也太有趣了。想想也是,古人的日常用品经过时光沉淀,确实很容易被赋予神秘色彩,就像现在的我们看到千年前的饭碗,也会感叹它的工艺和美感,更何况是外形本就独特的青铜器。

其实细想一下,我们对古代的想象总是带着一层神秘面纱,很容易将普通物品神化,而电影则巧妙利用了这一点,把日常生活用品变成了仙家法器,这种创意手法既尊重了文物本身,又增添了一层奇幻色彩。这让我想到,是不是我们生活中的很多物品,在千年后也会被人们当成神秘物品来解读和想象?这种时空错位的想象力还挺有意思的。

这个设计还让我思考到另一个方面,就是古人的审美和工艺水平确实令人惊叹。那些商周时期的青铜器造型独特、纹饰精美,以至于放到现代电影中作为神器也毫不违和,足见其设计的前卫性和艺术性。而电影通过这种方式,无形中向观众传递了中华文明的悠久历史和精湛工艺,比单纯的知识灌输要有效得多。

这让我想起小时候上历史课时对那些文物总是提不起兴趣,因为它们被束之高阁,缺乏生动的故事来激发想象力。如果当时老师能用类似电影这样的方式,将文物与神话故事或日常生活联系起来,或许历史课会变得更加生动有趣。这也是为什么《哪吒2》能获得如此高的票房的原因之一吧,它既满足了观众对奇幻故事的期待,又巧妙地融入了文化传承的使命。

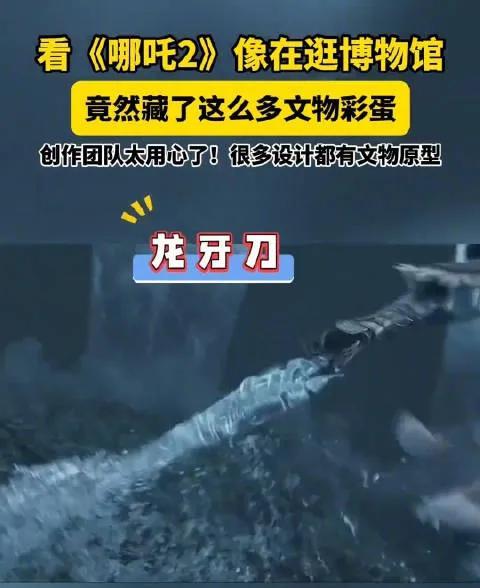

说起电影里最帅的兵器,我第一个想到的就是龙王那把造型拉风的龙牙刀,当时看的时候就觉得设计感超强,结果没想到它竟然是两个完全不同朝代武器的拼接,前半部分是商代玉刀,后半部分是唐代关刀,这种大胆的跨时代混搭确实出乎意料。这种设计手法不禁让我想到现在很流行的复古风和未来风结合的设计理念,看来古今中外的创意思维还是有相通之处的。

这个设计其实挺能代表中华文明的特点的,我们的文化一直都是在传承中创新,在创新中传承,各个朝代、各个地区的文化元素不断融合演变,最终形成了多元统一的中华文化。电影中这把刀的设计,某种程度上也象征着这种文化的连续性和包容性,虽然相隔千年,却能完美融合在一起,成为新的艺术形式。

不过话说回来,这种跨时代混搭在专业考古学者看来可能会觉得有些不伦不类,毕竟不同朝代的器物有其特定的风格和制作工艺,贸然混搭可能会破坏其历史真实性。但从创意和艺术表达的角度看,这种融合又是非常有想象力的,能够在尊重传统的基础上创造出新的美学形式。这也反映了文化传承与创新之间的微妙平衡,过于保守会让传统文化失去活力,过于随意又可能失去文化根基。

这把刀的设计还让我想到了一个问题,就是我们现在对传统文化的传承方式。很多时候,我们太过于原的复制,而忽略了文化本身就是在不断融合和演变中发展的。或许,像电影这样大胆而又尊重传统的创新尝试,才是让传统文化在现代社会中焕发新生命的有效途径。毕竟,文化的生命力在于传承和创新的平衡,而不是简单的复制和保存。

看完电影后我真想去博物馆看看那些真实的文物,感受一下它们的原始魅力,同时也对比一下电影中的创意改编,这种文物活实在是太有意思了。感觉比单纯欣赏静态展品要有趣得多,因为有了故事和情感连接,文物仿佛也变得鲜活起来。

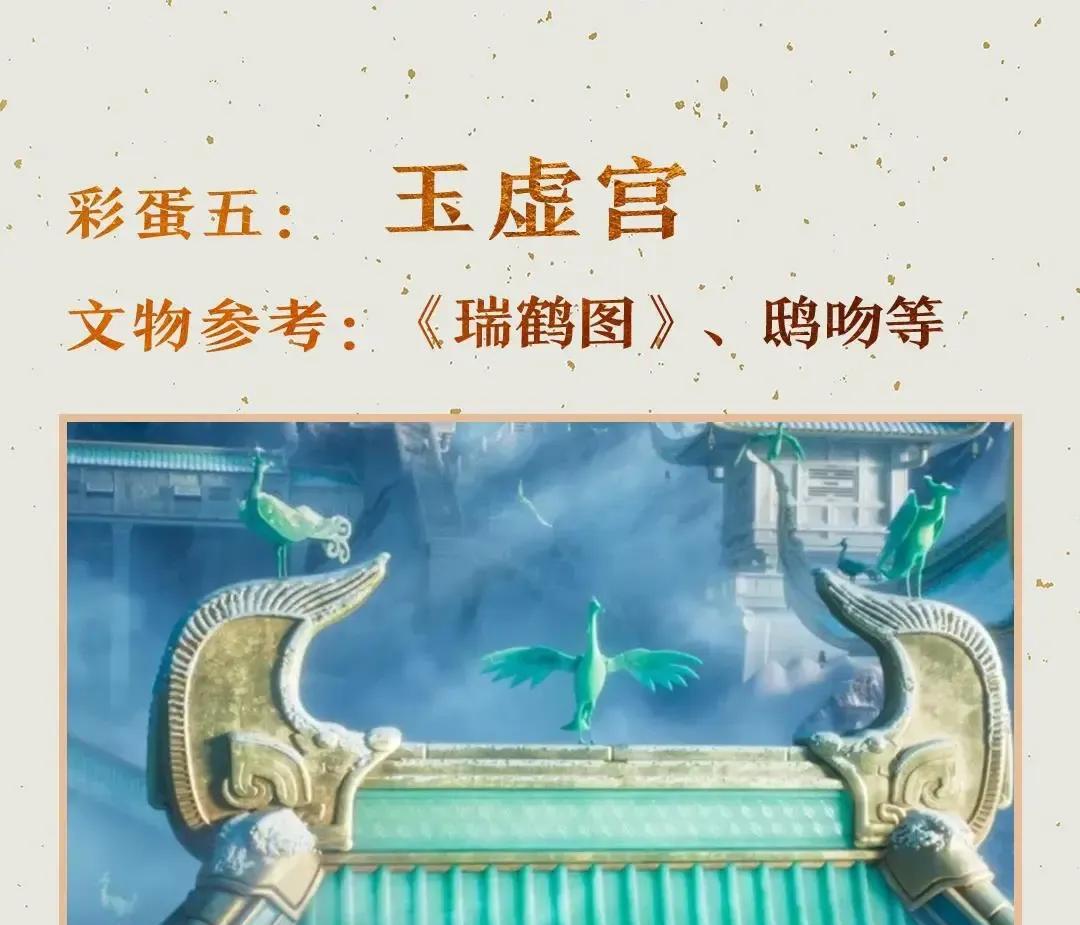

电影里玉虚宫那场戏我记得特别清楚,当时就被那种古色古香又不失仙气飘逸的场景震撼到了,没想到它居然是参考了宋徽宗的《瑞鹤图》来设计的。说实话,之前对宋徽宗的印象主要是从历史课本上了解的,什么靖康之耻啊,亡国之君啊,一直觉得他就是个昏君,完全不知道他还是个绘画大师,更没想到他的审美水平这么高,放到现在看来依然觉得惊艳。这让我不禁重新审视了对这位皇帝的评价,或许历史的评价不应该只看政治成就,文化艺术的贡献同样值得肯定。

玉虚宫的设计还融合了唐代建筑的元素,尤其是那些屋顶上的鸱吻,看起来既庄重又神秘,很符合道家宫观的气质。这种跨时代的美学融合,既体现了中华文化的连续性,又展示了设计师的创意才华。想象一下,如果真的有这样一座宫殿存在,一定会成为旅游胜地吧?说不定还会带动一波古风建筑的设计潮流呢。

不过想想也是,玉虚宫作为太上老君的道观,自然要体现出一种超脱尘世又不失庄重的气质,而宋代绘画中那种含蓄内敛又不失精致的美学风格,恰好符合这一要求。电影中通过这种方式,既向观众展示了传统美学的魅力,又使得神话场景更加可信和立体。这种将历史美学与奇幻故事相结合的手法,确实为文化传承开辟了新的途径。

我忽然有个想法,现在很多年轻人喜欢汉服、古风音乐、国风游戏等,其实这都是传统文化在现代语境下的新表达。电影通过将古代美学融入现代叙事,恰好迎合了这种文化需求,使得传统与现代之间架起了一座桥梁。这种方式可能比单纯的文物展览更能激发年轻人对传统文化的兴趣和热情,因为它赋予了传统文化新的生命力和时代意义。

这也启发我们思考文化传承的多样性,不必拘泥于传统的教育和展示方式,可以尝试将传统元素融入现代生活的各个方面,让文化真毕竟,最有生命力的文化传承方式,是让传统成为现代生活的有机部分,而不是博物馆里的冰冷展品。

我感觉《哪吒2》最厉害的地方就在于它把枯燥的文物知识变成了有趣的视觉盛宴,观众在享受特效和故事的同时,不知不觉就完成了一场跨越时空的文化之旅。这种潜移默化的文化教育比直接上历史课效果好太多了,因为它不是强制灌输,而是通过情感共鸣和视觉震撼来吸引观众主动去探索。想想看,全国那么多青少年看完电影后,有多少人会好奇那些文物的真实样貌和背后故事?这种文化传播的效果,恐怕比博物馆一年的宣传活动都要强。

其实细想一下,电影这种媒介确实有独特的文化传播优势,它能够通过视听语言直观地展示文物的形态和用途,通过情节和人物塑造赋予文物情感和故事性,从而让观众产生共鸣和记忆点。相比之下,传统的文物展览虽然真实可靠,但往往缺乏生动的叙事和情感连接,很难在短时间内引起大众特别是年轻人的共鸣。

这也引发我思考,是不是我们的博物馆可以借鉴电影的表现手法,通过虚拟现实、增强现实等技术,将文物让参观者能够更直观地了解文物在当时的使用场景和文化背景?或者开发一些基于馆藏文物的动画短片或游戏,通过这种方式增强文物的故事性和趣味性?这样或许能够吸引更多年轻人走进博物馆,亲近传统文化。

不过话说回来,电影毕竟是艺术创作,不可避免会有艺术加工和想象成分,这与博物馆追求的历史真实性还是有所区别的。因此,理想的状态可能是两者互补:电影通过艺术创作激发大众对文化的兴趣,而博物馆则提供专业、准确的历史知识,从而形成一个完整的文化传播生态。这样既能保证传统文化的准确传承,又能增强其在现代社会的传播力和影响力。

想到这里,我不禁期待未来会有更多类似的尝试,将传统文化元素融入现代文艺创作,让古老的文明在新时代焕发新的生机。这可能是传统文化最有生命力的传承方式,也是让当下的最佳途径。

回过头想想,《哪吒2》的真正野心可能不只是讲一个好看的神话故事,而是通过这个故事来传递中华文明的密码。那些被复物不仅仅是视觉上的点缀,更是构建起一个文化体系的基石,让观众在不知不觉中领略中华文明的深度和广度。这种做法比直接说教要高明得多,因为它不会引起观众的排斥心理,反而会激发他们的好奇心和探索欲。想想看,多少人看完电影后会去搜索三星堆文物或者博山炉?这种自发的学习远比被动接受更有效果。

其实这种做法也反映了当下文化传承的一个新趋势,就是不再满足于简单的保护和展示,而是追求活化利用,让传统文化真正融入现代生活。电影作为一种流行文化形式,恰好可以成为传统与现代之间的桥梁,让看似遥远的古代文明以一种亲切可感的方式走进现代人的生活。这种文化传承的方式,可能比单纯的保护和展示更具生命力和持续性。

不过话说回来,这种方式也面临一些挑战和争议。例如,如何在艺术创作的自由和尊重历史真实之间找到平衡?如何避免过度娱乐化而导致文化内涵的流失?这些都是需要认真思考的问题。毕竟,文化传承的目的不仅是让传统元素存在于现代生活中,更重要的是传递其中的价值观念和精神内涵。

而且当电影成为文物持器会产生双向互动效应,电影提高文物知名度,文物也增加电影的文化厚度,这是一种双赢的局面。文物不再是尘封在博物馆里等待人们去敬畏的过去,而是活化成了可触摸、可感知、可互动的当下存在,这种文化活化的方式,或许值得更多文化工作者去思考和借鉴。