王安石是北宋时候很有名的一位政治家、文人、思想家。他从小就很聪明,记性特别好,看过的东西都能记住,再加上他特别爱读书,既有天赋又肯努力,学习成绩自然差不了。

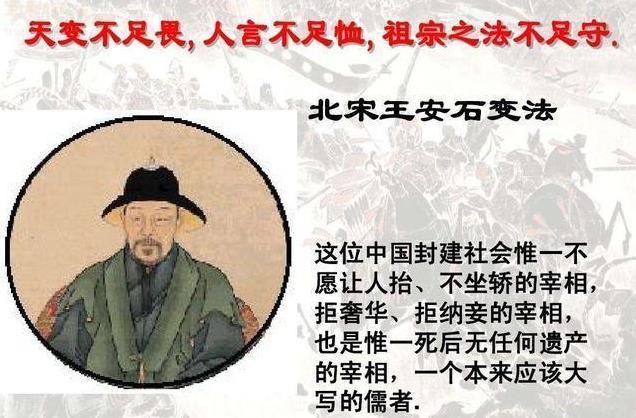

二十二岁那年,王安石去考了科举,考中了第四名,成了进士,开始了当官的生涯。打那以后,王安石一直在基层工作,不管是当县令还是知府,他都特别勤奋,爱护百姓,治理得特别好,成绩很突出。像宰相文彦博、大文豪欧阳修这些人都多次想让王安石到朝廷来当官,可他都拒绝了。他眼光长远,觉得得先在地方上把国家和社会的实际情况都摸透了,以后进京才能干出一番大事业来。1067年,宋神宗当上了皇帝,这位二十岁的小伙子看到国家又穷又弱,心里头下定了决心要改变现状。他找来很有名望的王安石到京城,俩人聊了聊,发现想法一样,都想改革。于是,宋神宗就让五十岁的王安石做了宰相,大刀阔斧地搞起了改革,这次改革大家叫它“熙宁变法”,也叫“王安石变法”。

这次改革让王安石无论是在当时还是后来,都受到了既有好评也有差评、评价各不相同的待遇。有人像司马光那样诋毁王安石,说:大家说王安石奸诈邪恶,那实在是骂得太狠了;他只是不太懂人情世故,再加上有点固执罢了。杨时,他是程门的一个学生,他说:现在这场灾祸(金兵包围了京城,各地勤王的军队纷纷赶来),其实是王安石开的头。黄庭坚曾这样称赞他(王安石):我仔细瞧过他的为人,真的是把富贵看作过眼云烟,不被钱财、美酒、女色所迷惑,真是个了不起的人物。梁启超大力称赞王安石说:要是想在夏商周三代以后找个完美的人,那大概只有王安石能够担得起这个称号了。

我虽然不懂历史,没本事给王安石变法下个准话,但是,在知道了关于王安石的五个小故事后,我打心底里对他感到十分敬佩。老话常说,从小事能看出一个人的品行,大事则看出一个人的气度。下面这五个小故事讲的都是王安石日常的小事情,但它们展现了王安石那坚强的意志、高尚的品德、亲切的态度,还有他简朴的生活方式。这些事儿,不管怎样都是没法否认的,而且非常值得我们今天去称赞和学习。朋友,等你把这五个小故事都看完了,我相信你也会这么想。

一、王安石喜欢的酒类公元1054年,当时34岁的王安石,因为有了欧阳修的推荐,被宋仁宗提拔为群牧判官,这个职位主要负责的就是国家马匹的管理工作。司马光比王安石年长两岁,现在他们成了同事,两人互相敬重,都很欣赏对方的才能,结下了深厚的友谊。他们的上司正是大名鼎鼎的包拯,也就是包青天,包拯比王安石足足大了二十二岁,可以说是差了一辈。有了这两个年轻又能干的下属帮忙,包大人心里很踏实,也很高兴。那时候,朝廷的官员还能用公款吃饭,包大人便打算找个机会,请这两位得力的助手一起来喝酒,好加深一下彼此的感情。这天,阳光明媚,花儿香鸟儿叫。忙完公事后,包大人心情格外好,心想择日不如撞日,就定在今天中午吧,于是包大人摆了一桌宴席,请来了两位小伙子。王安石和司马光平时都不沾酒。但包青天这个人铁面无私,劝起酒来却有一套,经过他一番热情满满的劝说,司马光碍于面子,只好端杯喝了一杯,结果被辣得满脸通红,脖子都粗了。轮到王安石喝酒时,包大人怎么劝都不行,就算他板着脸(嘿,包大人脸本来就黑)说请给个薄面,王安石还是硬气地说:“包大人,真对不住,我一口酒都不喝。包大叔,抱歉啊,我不会饮酒。”结果,王安石到最后也没喝那杯酒。包大人脸上红一阵黑一阵,显得十分尴尬。但包大人肚量大,觉得王安石这小子有骨气,敢坚持自己的立场,和自己年轻时挺像,从那以后,包大人愈发看重王安石了。没过多久,王安石连包大人递过来的酒都不接的故事就在大宋官场上传开了,大家伙儿都开始叫王安石为“倔脾气相公”。

这位搞改革的政治家很有远见,一直有自己的想法,从不动摇。跟着别人瞎说,随便改变立场,那哪行啊?就拿喝酒这事儿来说,王安石就让我们觉得挺佩服,值得琢磨琢磨。王安石写了首叫《商鞅》的诗,从里头能看出他是个诚实又坚定的人。自古以来,要让百姓信服靠的是真诚,说出的一句话比百斤金子还重要。现在的人不该说商鞅的坏话,因为商鞅能让政策得到切实执行。关于其他地方的喝酒习惯,我不太了解。但记得很清楚的一次,是在河北邯郸喝酒,我坐在了主宾的位子上。大家简单说了几句开场白就开始喝了,接着邯郸的朋友们就开始给我敬酒,是那种小杯的白酒,他们自己不喝,光让我喝,每个人一来就是三杯。我是青岛人,比较实在,也不想给同行的人丢脸,就硬着头皮喝了。结果那晚我喝得晕头转向,东南西北都分不清了。第二天,邯郸的朋友跟我说,这是他们那儿的喝酒规矩,因为以前穷,有好酒自己不舍得喝,都留给客人,而且一定得让客人喝尽兴。哎,这样的规矩也得改改了吧。还是南方好,喝酒随意,不劝酒。但在我们山东青岛这边,劝酒的习惯还是挺厉害的。一旦有人敬酒时说“给我个面子”,听起来就像是不喝不行的样子,很多人就算身体不舒服,也会勉强把酒喝了。我个人特别反感这种做法,从来不这样劝人喝酒。朋友们,你们对这股劝酒风气有啥看法呢?

二、王安石不接受别人送的小妾古时候,娶小老婆挺常见,而那些风月场所也是文人墨客常去逍遥的地方。像唐朝的大诗人杜牧,年轻时就爱往青楼跑,后来他还自嘲说:“在扬州混了十年,就像做了场梦,最后只落了个在青楼里的薄情郎名声。”不过,王安石却是个特别的人。他人品好,对感情专一,不花心,一辈子只爱他的吴夫人。吴夫人瞧见别人家里都是妻妾成群,而自己老公身边连个侍妾都没有,心里挺不是滋味,就自己张罗着给王安石买了一个小妾,来照顾他。这天王安石忙完回家,看到有个漂亮姑娘在那儿伺候他,他瞅着面生,就好奇地问:“姑娘,你是谁呀?怎么会在这儿呢?”那个女子对王安石说,她家欠了官府的债,没办法只好把自己卖了,而吴夫人出钱买了她,让她来当王安石的侍妾。王安石听完她的故事后,心里挺可怜她的,非但没打算纳她为妾,还给了她一笔钱,帮她把官府的债务还清了,让夫妻俩重新团聚。那时候,一个男人有几个小老婆挺常见的,特别是像王安石这样的大官。而且这个小妾还是他夫人亲自买的。但王安石不光没留下她,还出钱帮她和她老公和好。就凭这点,王安石的人品多让人佩服啊!难怪他能写出《梅花》那么好的咏梅诗呢。墙角有几枝梅花,不怕寒冷自己开。远远就知道那不是雪花飘落,因为有阵阵暗香随风飘来。

三、王安石如何招待客人王安石出生在一个当官的家庭,他读了很多书,明白“成功靠勤俭,失败因奢侈”的道理。当他管理地方事务时,亲身感受到了老百姓的不容易,深深懂得了“每一顿饭都来之不易,每一粒米都饱含辛苦”。因为家庭的教育、自身的品行和这些真实经历,王安石养成了喜欢简单、反对奢侈的生活习惯。萧公子是王安石儿媳妇家的一个亲戚,有次他进京处理些事务,抽空去探望了王安石。王安石便邀请萧公子次日来相府共进晚餐。萧公子心里琢磨着,相府这种大户人家,餐桌上肯定全是山珍海味,美酒也得是上等的好酒,自己这回可得好好见识见识,享享口福。所以,他特意连早饭都省了,好好拾掇了一番,穿上光鲜亮丽的衣服,饿着肚子就往相府赶,打算大吃一顿。到了午饭时间,王安石叫萧公子来吃饭。萧公子一瞧桌上,就只有几样清淡的小菜,一壶酒水,两个面饼,还有四块小猪肉。萧公子心里挺失望,想着这哪算得上是好酒好菜,连我家平时的饭菜都比不上呢。萧公子家里非常有钱,说起来,王安石的大闺女嫁给了和王安石同天生日的吴充的儿子吴安持,吴充后来还接了王安石的宰相位子。二闺女呢,则嫁给了蔡汴,此人是大坏蛋蔡京的弟弟。虽然不清楚萧公子是王安石哪个闺女的亲戚,但可以确定的是,他们都是有钱有势的人家。萧公子吃东西特别挑,喝了几口酒后,拿起一个胡饼,只吃中间的一丁点儿,剩下的全扔在了桌子上。王安石瞧见了,没吭声,他一脸镇定地捡起萧公子不要的胡饼,一股脑儿全吃了。萧公子瞅着这场景,愣住了,心想堂堂宰相,吃饭竟然这么朴素、这么节省,这让他满脸通红,羞愧难当,只好赶紧找借口离开了。这个位高权重的宰相,一人之下万人之上,请客却这么简单朴素,居然还会把客人吃剩的饭菜毫不在意地吃掉,你说,能有几个人做得到?说实话,除了我儿子、媳妇剩下的饭菜我能不嫌弃地吃掉,换做其他人的,我宁愿倒掉,也不会去碰。想想那位写下“锄草正中午,汗水湿泥土”的唐朝大诗人李坤,他年轻时心里特别心疼农民。但奇怪的是,等他有了钱和地位后,生活就变得非常奢侈,完全找不回当年那份心疼农民的心了。听说宋朝有个大户,知道蔡京家的包子特别美味。蔡京失势后,这户人家就请了蔡京家的一个厨娘来做包子。结果厨娘说她根本不会做包子,她只是蔡京家里专门切葱花的。由此可见,蔡京家过得有多么讲究和奢侈。就冲王安石一直实实在在,不讲究排场这点,我就特别佩服他,朋友们,你们觉得咋样?

四、王安石用餐有句话说得很到位:有人吃饭仅仅是为了填饱肚子活下去,而有人活下去则是为了更好地享受吃饭。简单明了地道出了两种不一样的生活观念。王安石对吃穿不挑剔,他吃饭就为了有劲儿干好工作。对他来说,吃什么不重要,哪怕是桌上的家常菜,他也吃得津津有味,不追求什么山珍海味。有次,有人跟吴夫人说,王安石特别爱吃鹿肉丝。吴夫人一听就笑了,心想:我还能不了解我老公吗?于是她问那人:“鹿肉丝你们放哪儿了?”那人回答:“就放他正前面。”吴夫人一听就懂了,赶紧让那人把菜的位置换了换,把鹿肉丝放得离王安石远远的。结果那人发现,王安石就吃离他近的菜,尽管鹿肉丝还在桌上摆着,他却一口没动。有些人,吃饭只是为了不饿着,因为他们心里装着更大的追求,王安石大概就是这样的人吧。就凭王安石这一点,您是不是觉得他很了不起呢?

五、说说王安石的晚年退休生活熙宁九年,也就是1076年,王安石的宝贝儿子王雱去世了。这对王安石来说是个巨大的打击,老年失去孩子真是太让人伤心了,这个悲痛让他难以承受。就在那一年十月,已经五十六岁的王安石决定不再当宰相了。他去了南京钟山一个叫白塘的地方,自己动手盖了几间简单的茅草房,打算在那里安静地度过晚年。那时候,白塘位置在城外,很是偏远冷清,周围只零散分布着几户人家。王安石亲自动手,种花植树,挖池塘建水景,把家打造成了一个景色迷人的小花园,还给它起了个名字叫“半山园”。从那以后,王安石就不再插手朝廷事务,全神贯注地投入到诗歌创作中,写了很多描绘风景和物体的诗歌。这些诗作非常注重意境的打磨和语言的修饰,含蓄而深刻,从容自在。它们以独特的韵味和深远的意境,在当时的诗界独树一帜,被人们称为“王荆公体”。杨德逢是王安石的一个邻居,人们都叫他湖阴先生,他是个不喜欢做官的隐士。王安石退休后,没架子地跟杨德逢成了好朋友。他还在杨德逢家的墙上,题了两首有名的诗,叫《书湖阴先生壁》。其中第一首是这样写的:小屋门前常打扫,干干净净没青苔,花草树木排成行,都是亲手把它栽。一条清水绕着农田流淌,带来片片绿意,两座青山推开门户,送来满满青翠。这首诗既夸了杨德逢的勤快实在、有品味,又说了王安石退休后的悠闲心情,还讲了他从田园美景和与老百姓相处中找到了好多乐趣。在钟山,王安石经常拿着拐杖,想去哪儿就去哪儿,在周围的山上、树林里悠闲地观赏风景。《北山》这首诗写的就是他这种游玩的样子。北山的绿意涌来涨满了池塘,弯弯的沟渠和池塘都波光粼粼。坐久了细数着片片落花,慢悠悠找路回家因恋着芳草迟了些。有个退休的老大爷,在南京钟山那儿悠闲地逛着玩。他坐下来好长时间,就为了慢慢数那些飘落的花瓣。回家的路上,他还慢悠悠地找青草看,结果到家都已经挺晚了。这首诗写了王安石有多喜欢春天,还表现出了他心里没有烦恼的自在。其中,“因为坐得久了,就细细数起落花;慢慢找芳草回家,也就晚了”这两句特别有名,文字清新,诗意满满。从这两句就能看出王安石退休后过得多么悠闲自在,也体现了他老了以后享受山水生活的大智慧。

1086年5月21日,伟大的王安石走完了他的一生,平静地离开了这个世界,当时他六十六岁。王安石一辈子都用儒家讲的“研究事物获取知识,真心实意端正思想,修养品性管理家庭,治理国家平定天下”这些道理来要求自己,在政治和学问上都收获满满。虽然大家对王安石推行的变法看法不一样,有好有坏,但是对他的高尚品德,那可是都看在眼里,心知肚明,一致称赞。下面这五个小故事就足以证明这一点。我觉得,王安石才算得上是真正值得好好讲讲的读书人、聪明人,他身上有着咱们中国人那种“天道运行刚健,君子应奋发图强”的拼搏进取精神。

后来的人们看得更明白了:明末清初的大思想家颜元这样称赞王安石:王安石为人清廉正直,胸怀大志,有着古代圣贤先正己再正天下的抱负。他一旦得到机会,就满腔热忱地希望帮助君王实现像尧舜禹那样的三代盛世。清朝的文人学者蔡上翔说道:王安石那个时代,国家特别强盛,熙河战役大胜,让国家领土扩大了好几千里,这可是建国一百年来都没发生过的事儿。司马光掌权后,把王安石的政策都推翻了,之前割给西夏的两千里地,也大部分收了回来还给他们。就像现在的普大帝讲的:“国家再大,每一寸土地都很宝贵,没有多余的。”司马光使劲砸破大缸,救了一个小伙伴。但要是司马光砸的是国家大事呢?唉!那可就不妙了!