关于毛主席的家族渊源,很多人可能并不了解。虽然众所周知他出生在湖南湘潭的韶山冲,但他的祖先来自哪里?毛氏家族最早的先人又是谁?这些问题值得探究。据史料记载,毛氏家族的历史可以追溯到古代。毛家的始祖是毛伯郑,他是周文王的儿子,被封在毛国,因此以毛为姓。毛氏家族后来逐渐迁移到各地,其中一支在元朝末年迁到了湖南韶山,成为毛主席的直系祖先。通过追溯毛氏家族的历史,我们可以更好地理解毛主席的家族背景和文化根源。

毛主席的家族根源可以追溯到江西吉水县八都镇,其始祖名为毛太华。那么,毛家是如何从江西迁移到湖南湘潭的?让我们来探讨一下这段历史。毛太华最初在江西定居,后来由于种种原因,他决定迁居。经过一番周折,最终选择了湖南湘潭作为新的家园。这一迁移不仅改变了毛家的命运,也为后来的历史发展埋下了伏笔。湘潭的地理位置和当时的政治经济环境,为毛家提供了新的发展机遇,也为毛主席的成长奠定了基础。通过了解这段迁移史,我们可以更好地理解毛主席家族的历史背景及其对后世的影响。

根据《韶山毛氏族谱》的记录,毛氏家族的祖先太华公,生活在元朝至正年间。当时为了躲避战乱,他从江西吉州的龙城搬到了云南的澜沧卫。在那里,他与王氏结婚,并育有八个儿子。到了明朝洪武十三年,太华公因为军功被调往楚省任职,他带着长子清一和四子清四一同前往。退休后,他们定居在湘乡北门外的绯紫桥。大约十年后,清一和清四两兄弟选择在湘潭的三十九都安家,也就是现在的七都七甲韶山。

根据历史记录,毛氏家族的先祖毛太华生活在元朝末期的至正年间。至正是元朝使用的最后一个年号,时间跨度为1341年至1368年。当时正值元明交替之际,社会动荡不安。为躲避战火,毛太华带领家族迁徙至云南澜沧卫,即现今云南省永胜县所在地。

在云南永胜县,毛太华与当地女子王氏结为夫妻,两人共育有八个子女,分别取名为毛清一至毛清八。

明朝时期,朝廷在云南大规模征召兵员,毛太华也加入了军队。凭借出色的能力和精明强干的表现,他迅速被提拔为百户长,统领120名士兵。

在1396年,也就是明朝洪武二十九年,澜沧卫城开始动工建设。毛太华带领120名士兵参与了这项大型工程。工程完工后,由于他的贡献,毛太华被授予“武德将军”的称号。

毛太华在澜沧卫已经取得了不小的成就,原本可以在云南安稳生活下去。然而,命运却让他离开了这里。那么,究竟是什么原因促使他前往湖南?

毛太华原籍江西,本打算返乡定居,但与他共事的伙伴们大多来自湖南,众人一致决定返回湖南。面对集体意见,毛太华无法独自坚持,最终跟随大家前往湖南。

毛太华迁居湖南时,并未携全家同行,仅带上了毛清一和毛清四两个儿子,其余子女则留在了云南。这一决定或许反映了毛太华对未来的不确定性,他可能并未确定在湖南定居的时间长短,甚至考虑过重返云南的可能性。

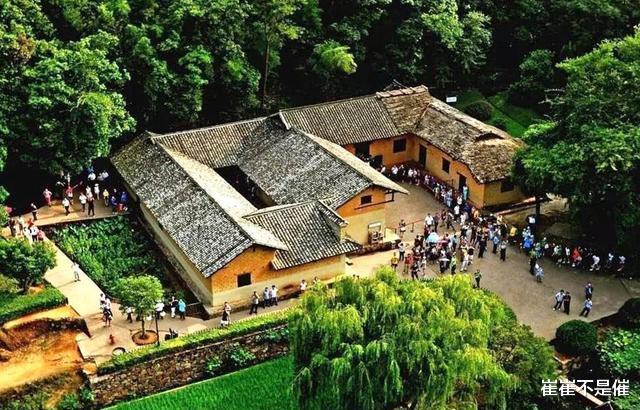

毛太华初到湖南时,定居在湘乡县北门外的绯紫桥。后来由于家庭成员增多,原来的住处显得拥挤,全家便迁往湘潭县的七都七甲,即后来的韶山冲。

韶山这一地名的由来可以追溯到上古时期。相传虞舜作为三皇之一,在南方巡游时途经此地,被其壮丽的自然景观所打动。他命令随行的乐师演奏名为"九成"的韶乐,乐声悠扬,竟吸引了众多野兽前来聆听。这一场景正应了"箫韶九成,凤凰来仪"的古语。正是由于这一典故,后人便将此地命名为"韶山"。

毛家迁移至此后,逐渐在此地扎根发展。经过四代传承,家族分化为震、鉴、常、深、石羊五个支系。随着时间的推移,常和石羊两支迁离,最终只有震、鉴、深三支留在此地继续繁衍生息。

毛泽东属于毛震家族的后代,他是毛震的第十六代子孙,同时也是毛太华的第二十代传人。

毛恩普是毛主席的祖父,他只有一个孩子,就是毛主席的父亲毛贻昌。毛贻昌共有五个儿子,但前两个不幸早逝,最终只有三个孩子长大成人,分别是毛泽东、毛泽民和毛泽覃。

当年在云南澜沧卫(今永胜县)定居的毛氏家族,经过多年发展,如今已形成了8个村落,包括凤羽毛家湾、西湖毛家湾、河口毛家村、清河毛家井等,总人口超过3000人。

云南永胜和湖南韶山的毛氏家族都认毛太华为共同的祖先,两家有着深厚的血缘关系。为了加深这种家族联系,毛主席的女儿李讷曾专程前往云南永胜县进行探访和认亲。