2009年9月9日是毛泽东主席去世33周年纪念日。清晨时分,天安门广场的毛主席纪念堂前已经聚集了大批前来悼念的群众。队伍中站着一家四口,他们安静地排在靠前位置,和其他人一样静静等候入场。

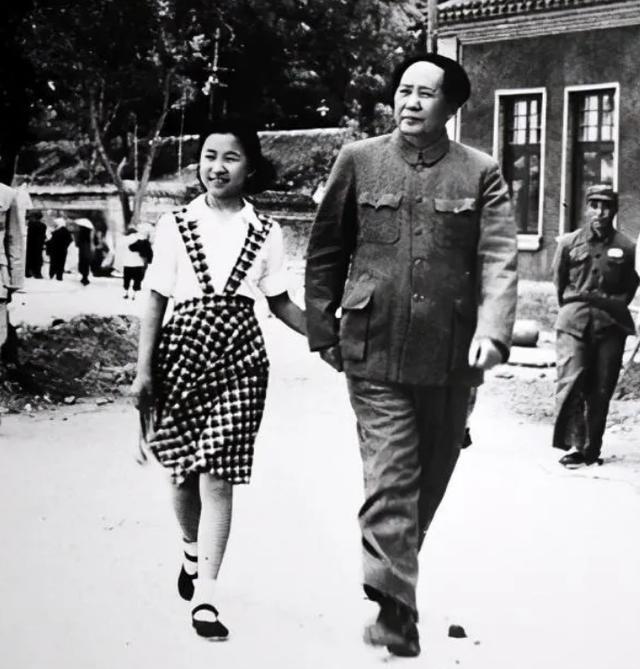

起初没人料到,这个普通家庭中的男主人竟是毛泽东的外孙、李讷之子王效芝。后来在毛泽东纪念堂展出的家族照片里,王效芝夫妇带着两个女儿的合影特别显眼。他的妻子王伟不仅容貌秀丽,还是薄一波的外孙女。这对夫妻堪称天作之合,两人共同养育了一双可爱的女儿。

这张照片首次曝光了王效芝的家庭生活。作为毛泽东的外孙,他为何鲜为人知?其实是他自己选择低调,不愿借助家族光环,靠实力证明自己。

王效芝的故事,得从他妈妈李讷的婚事聊起。熟悉毛主席家教风格的人都知道,他对儿女找对象这事管得挺宽松。老人家常跟孩子们说:"我最操心的就是干部子女,既不懂生活又不懂社会,还爱摆架子。得让他们明白,别总想着靠爹妈、靠先烈,要靠自己真本事。"

毛主席鼓励子女自由选择伴侣,不必因家庭背景而束缚自己。在他的孩子里,李讷是唯一从小在他身边长大的,因此他对李讷管教更严。不过在婚姻问题上,他明确表示不赞成女儿嫁给干部家庭出身的人。

1966年秋天,李讷从北京大学完成学业后,以"肖力"这个假名进入《解放军报》工作。当时她已经到了该结婚的年纪,却完全没有考虑个人问题,连恋爱对象都没有。毛泽东对此很着急,曾多次对身边人表示:"我不干涉李讷的婚姻,她找对象就在基层找,工人也好,农民也行。"

1970年,李讷遵照毛主席指示,前往江西进贤县中央办公厅设立的"五七干校"参加劳动实践。毛主席高度重视这所干校,曾明确表态:

同志们要明白,干农活本身就是学习。得摸透种稻子的每个环节……"五七干校"很适合安排干部参加劳动锻炼……做好任何工作都不简单。只要路子走对了,就要拿出恒心,一直干到底。

李讷被分配到进贤县"五七干校"时,丝毫没有架子,像普通劳动者一样干活。知情人回忆说:"她特别朴实,说话温和,干活特别卖力。挑着七八十斤重的粪桶走两里路,累得满头大汗也不抱怨。午饭和大家一样啃馒头配咸菜,从不搞特殊待遇。"她总是抢着干最脏最累的活,那股子干劲让周围人都很佩服。

空闲时,李讷总爱独自关在屋里读书。那时她完全没料到,不久后会遇到徐宁并坠入爱河。徐宁在中央办公厅北戴河管理处工作,政治背景清白。

徐宁虽然文化程度不高,但性格开朗,很会与人打交道。经过一段时间的相处,李讷和徐宁决定结婚。1971年9月,李讷特意写信向父亲毛主席汇报了两人从认识到相恋的经过。

李讷31岁那年给父亲写信时,毛主席得知女儿要结婚的消息非常欣慰。1972年秋天,李讷和徐宁在五七干校举办了简朴的婚礼。虽然毛主席本人未能到场,但他特意托人送来了一份特别的贺礼——全套39卷的《马克思恩格斯全集》作为女儿的嫁妆。

可惜李讷的婚姻生活并不如意。她和徐宁在很多事情上看法不同,尤其是关于未来的打算。两人从教育背景到生活阅历都相差甚远,最后和平分手。1972年年底,李讷独自带着不到一岁的孩子回到了北京。

1976年深秋,李讷从中南海搬到了北京西郊的一个小四合院,和儿子一起生活。当时她过着普通百姓的日子,所有家务活都自己动手,从洗衣做饭到出门采购。到了冬天,她还和其他居民一样,排队购买煤球和大白菜等过冬物资。

1979年,李银桥调回北京任职。刚到北京不久,他的妻子韩桂馨便去探望李讷。韩桂馨后来回忆道:"那时李讷住在昌平医院简陋的平房里,病房里只有一张床和几把硬板凳。她一眼就认出了我们,特别热情地叫我小韩阿姨,喊他银桥叔叔。"

韩桂馨回家后和李银桥商量,两人都觉得李讷一个人生活太辛苦,得帮她找个伴。1984年冬天,经他俩牵线搭桥,李讷和王景清在北京结婚了。王景清比李讷年长13岁,1940年就投身革命,新中国成立后在中央警卫团任职,做过毛主席的警卫员,后来调到云南省军区,当上了怒江军分区参谋长。

李讷和王景清成家后,家里的大小事务基本都是王景清在操持。由于李讷健康状况不佳,王景清总会提前帮她预约好医院号源,还特意购置了一辆三轮车,专门载着她去公园遛弯。更难得的是,他对李讷的孩子视如己出,像对待亲生儿子一般疼爱。

李讷深受触动,决定给儿子改名为王效芝。她像毛主席教导自己那样严格要求孩子,从不让他享受特权。王效芝确实很争气,不仅在商界闯出一片天地,还拥有美满的家庭生活。