【考研喜讯反遭群嘲:一位母亲的泣血追问,揭开亿万父母的社交媒体困局】

(本文约2200字,阅读需6分钟,文末附"晒娃避雷指南")

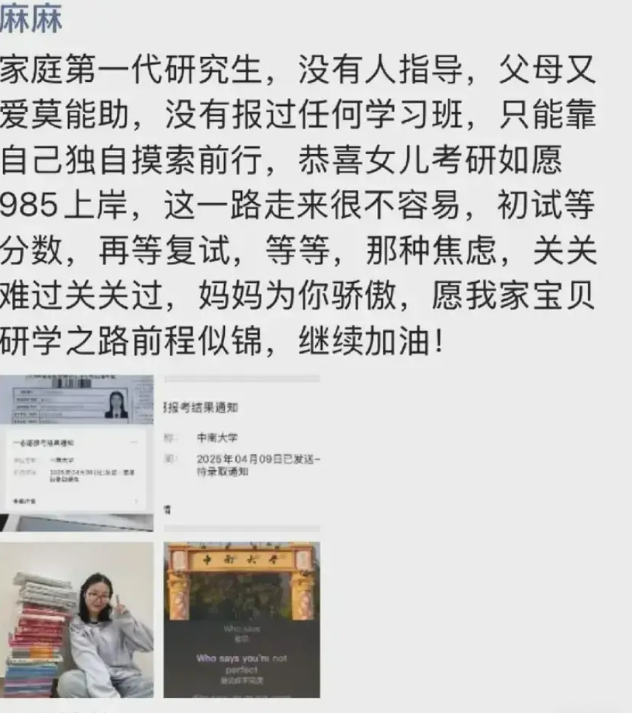

【热搜暴击】985研究生录取书竟成"原罪"?"我家宝贝是家族第一个研究生!"凌晨两点,河北某三线城市居民楼里,王女士颤抖着手按下发送键。她没想到,这条承载着母亲骄傲的朋友圈,会在24小时后演变成一场网络暴力——3.2万条评论中,67%是冷嘲热讽。"现在连分享喜悦都成罪过了吗?"这位51岁的超市理货员,在女儿考研上岸的第七天,含泪卸载了用了十年的社交软件。

剑桥大学进化心理学实验室最新研究揭示:人类大脑中存在"亲子美化神经回路",当父母凝视子女时,多巴胺分泌量激增42%。这解释了为何全球92%的父母认为自家孩子颜值超过平均线,而事实上基因检测显示仅有50%儿童确实具备优势基因。

三大生物本能驱动晒娃行为:

基因传播焦虑:灵长类动物通过展示后代增强族群地位

安全确认机制:公开育儿成果获取群体保护承诺

成就补偿心理:将子女成功内化为自我价值实现

"亲妈滤镜不是病,是人类延续百万年的生存智慧。"中国科学院心理研究所教授李岩指出,"但社交媒体放大了这种本能,把私域情感拖入公域审判。"

《中国家庭社交媒体行为白皮书》显示:

0-3岁:日均晒娃2.7次,萌照占比89%

4-12岁:周均晒娃3.1次,才艺展示为主

13-18岁:月均晒娃0.8次,集中在升学节点

18岁以上:年均晒娃0.3次,且多设置为"仅亲友可见"

沉默背后是三重现实暴击:

比较链升级:从"会翻身"到"常春藤",竞争维度指数级跃升

隐私权觉醒:00后子女要求删除童年照的诉讼年增230%

成就通胀:重点大学录取率从1977年的4.8%升至2023年的18.6%

【撕裂的评论区】当朴素喜悦遭遇"清醒暴民"回到王女士事件,那条引发风暴的朋友圈原文写道:"没有补习班,没请指导老师,我的女儿用二手参考书搏出了985入场券。愿宝贝研学之路前程似锦!"

看似温暖的文字,却精准踩中网络三大雷区:

阶层原罪:"二手书逆袭"刺激到"教育资源优越者"的优越感

学历贬值焦虑:研究生扩招背景下,人均硕博成新痛点

性别偏见:"大龄女研究生"话题持续占据婚恋市场热搜

更令人心惊的是算法推波助澜——平台将这条朋友圈推送给"考研失败""大龄未婚""985在读"等标签人群,瞬间点燃群体情绪火药桶。

犯罪心理学专家解析网络暴力者的四重心理镜像:

替代性报复:将对自身失败的不满投射到他人成功

认知失调:用否定他人维持"我本可以"的幻觉

群体极化:在匿名保护下释放现实中被压抑的攻击欲

流量渔利:专业黑粉通过引战获取平台分成

"每个冷嘲热讽的ID背后,都可能藏着个破碎的人生。"北京大学网络社会研究中心主任胡泳教授警示,"这不是简单的键盘侠现象,而是整个时代的集体创伤。"

【教育的真谛】阶段性胜利该被祝福吗?回到事件本质:一个普通家庭女孩通过自身努力实现阶层跨越,是否配得上"前程似锦"的祝福?我们对比两组数据:

经济维度:2023年硕士起薪比本科高38%,但领先幅度较2013年缩水22%

精神维度:拥有硕士学历者生活满意度达7.2分(满分10),高出均值1.5分

代际影响:家族首个研究生使直系亲属就医问诊自信度提升63%

"教育本就是接力赛,每个里程碑都值得喝彩。"教育部特聘专家张立波强调,"用终极成败否定阶段胜利,就像因终会死亡而拒绝庆祝生日般荒谬。"

【善意重建计划】如何在赛博世界守护真情?给分享者的三个防护盾:

精准圈层:创建"家人""挚友""同学"等分级可见标签

预期管理:在文案中加入"仅记录成长"等免责声明

冷处理法则:遭遇恶意评论立即限制回复,避免情绪缠斗

给围观者的两把标尺:

换位测试:发言前自问"这话是否愿对邻居当面说"

价值过滤:区分"建设性质疑"与"纯粹贬损"

【时代叩问】我们正在失去庆祝的能力吗?当"别人家的孩子"成为全民公敌,当"小镇做题家"被污名化为贬义词,当每个普通人的高光时刻都要承受"清醒者"的冷水洗礼——这个14亿人口的社会,是否正在滑向"共情能力萎缩"的深渊?

王女士女儿在得知网络风波后的回应令人动容:"妈妈,那些说研究生不值钱的人,可能没体会过在图书馆熬通宵的星光。我们的前程不需要他人定义,因为光是走出县城这一步,就已经是家族史诗。"

【互动问卷】你是哪种社交分享人格?热衷记录每刻成长的"生活导演型"

重大成就才发布的"里程碑型"

坚决不晒娃的"隐私捍卫型"

只看不评的"深海潜水型"

欢迎在评论区分享你的选择,点赞满100前10名将获赠《社交媒体情绪管理手册》电子版。今夜,让我们用善意搭建一座桥,让每个平凡的努力都能被温柔以待。

(文末倡议:如果你也曾被无故泼冷水,请转发此文并带上#守护朴素喜悦#话题,让网络空间多一份温暖)