生巧与普通巧克力虽然同属巧克力家族,但在原料、工艺、口感、保存方式乃至文化内涵上存在显著差异。这种差异不仅体现在舌尖体验上,更反映了不同饮食文化对巧克力的诠释与创新。

一、核心原料的差异:可可含量与添加物的博弈生巧(Nama Chocolate)的核心在于"生"字,源自日语"生"(なま)的"新鲜"之意。其原料中可可脂与鲜奶油的比例高达1:1,如日本Royce'生巧的经典配方就采用24%可可脂含量的巧克力基底,搭配等量的北海道鲜奶油。这种高乳脂配比使得生巧克力在常温下呈现半固态,入口后产生独特的"融化感"。相比之下,普通巧克力(如市售板状巧克力)的可可固形物含量通常在35%-85%之间,欧盟标准规定黑巧克力可可固形物不得低于35%,牛奶巧克力不得低于25%。以德芙牛奶巧克力为例,其成分为可可脂(≥20%)、奶粉(≥14%)和糖分(≥40%),完全不含生巧标志性的鲜奶油成分。

乳制品的添加方式构成关键区别:生巧必须使用未经高温灭菌的巴氏杀菌鲜奶油(杀菌温度72-85℃),这种工艺保留了乳脂的天然风味分子,而普通巧克力多采用奶粉或经过超高温处理(UHT,135℃以上)的奶油粉,风味物质已有显著流失。日本糕点师中山弘典在《巧克力科学》中指出,鲜奶油中的乳脂肪球膜蛋白能与可可多酚形成特殊络合物,这是生巧产生"丝绸般顺滑感"的分子基础。

二、制作工艺的颠覆:温度控制的艺术传统巧克力的制作需经历严格的调温(Tempering)过程:将可可液块加热至45-50℃后降温至27℃,再回升至31-32℃,通过精确控温使可可脂形成稳定的β-V型晶体。这种六边形晶体结构赋予巧克力清脆的折断性和光泽表面。瑞士巧克力品牌Lindt的调温工序误差要求控制在±0.5℃以内,整个过程通常需要6-8小时。

而生巧彻底颠覆了这一工艺范式。其制作流程简化为:将切碎的巧克力币(Couverture)与加热至85℃的鲜奶油混合,加入黄油和酒类(如朗姆酒、威士忌)后直接倒入模具冷藏。由于省去了调温步骤,生巧中的可可脂以不稳定的γ型晶体存在,这使得其质地更接近慕斯而非固体巧克力。东京制果学校的研究显示,生巧在口腔中溶解所需的热量仅为普通巧克力的1/3,这正是其"入口即化"特性的物理成因。

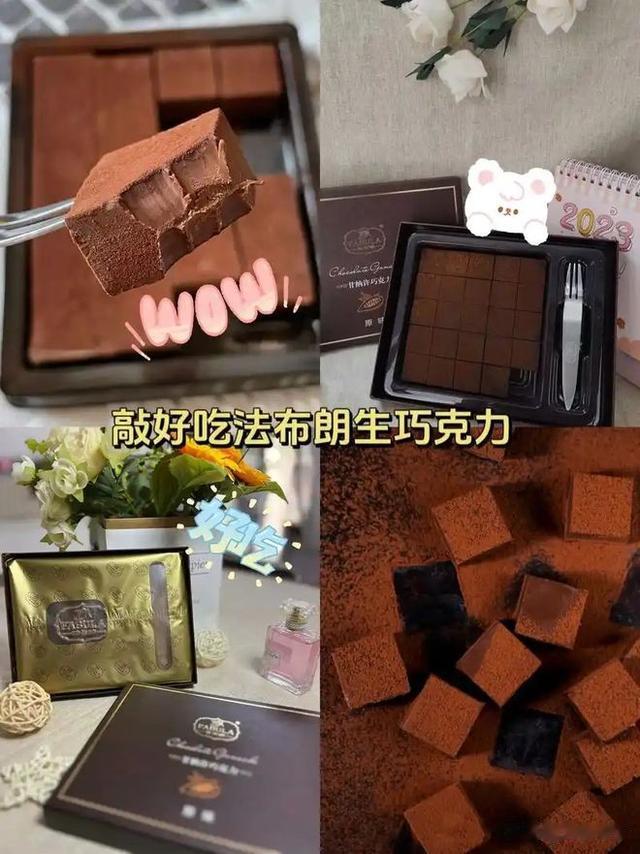

三、感官体验的多维对比质构差异最为显著:当用牙签穿刺测试时,Godiva黑巧克力的断裂强度达到3.5N/mm²,而生巧仅有0.8N/mm²。这种软糯特性带来截然不同的食用体验——生巧需用专属小叉取食,最佳食用温度在8-10℃之间,而普通巧克力在15-18℃时风味最佳。

风味释放曲线也大不相同。法国巧克力品鉴协会的感官分析报告指出,普通巧克力的风味释放呈"双峰型":第一波来自表面可可粉的快速溶解,第二波来自咀嚼时内部风味的缓慢释放;而生巧呈现"瀑布式释放",所有风味物质在20秒内爆发式呈现。这解释了为什么生巧常使用风味更强烈的单一产地可可豆(如委内瑞拉Chuao产区),而普通巧克力更多采用混合豆。

水分活度(Aw)的差异也影响保存:生巧的Aw值在0.85-0.92之间,需冷藏保存且保质期不超过30天;普通巧克力的Aw值低于0.6,常温保存期可达12-24个月。但冷藏会导致普通巧克力发生"脂肪霜"现象(可可脂重结晶),而生巧的乳脂网络能有效阻止这种品质劣变。

四、文化定位与消费场景生巧诞生于1988年日本北海道,最初是巧克力师为适应亚洲人口味开发的"和洋折衷"产品。其含糖量(约15%)显著低于西方巧克力(通常25-40%),更强调可可本身的苦香与乳脂的圆润平衡。这种特性使其成为茶道搭配点心(如抹茶生巧)的理想选择,符合日本"侘寂"美学中对短暂美味的欣赏。

普通巧克力则承载着更多工业文明印记。1847年约瑟夫·弗赖(Joseph Fry)发明可模压的固体巧克力后,它逐渐成为能量补充剂(如二战美军D口粮)、情感载体(情人节礼品)和文化符号(电影《阿甘正传》中的"人生就像一盒巧克力")。国际可可组织(ICCO)数据显示,全球普通巧克力市场年消费量达750万吨,是生巧市场(约1.2万吨)的625倍。

生巧正在引发新一轮巧克力革命。比利时巧克力品牌Pierre Marcolini推出的"鲜制巧克力"系列,将生巧工艺与单一庄园可可结合,每块售价高达15欧元仍供不应求。中国品牌"关茶"则创新性地在生巧中添加西湖龙井茶粉,创造出水分含量达22%的"茶韵生巧",突破了传统巧克力水分不超过3%的技术禁区。

从分子美食学角度看,生巧与普通巧克力的区别本质上是胶体体系的差异:前者是水包油型乳浊液(O/W),后者是油连续相体系。这种微观结构的不同,最终在宏观上造就了两类截然不同的美食体验。