声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,喜欢点一下“关注”,方便您随时查阅一系列优质健康文章。

有了年纪,体检报告就像一张“成绩单”,每年都得拿来瞧一瞧,生怕哪里亮起了红灯。

近些年,越来越多的人在超声报告上看到“颈动脉斑块”这几个字,一时间心里七上八下,既怕它是个“定时炸弹”,又不知该如何应对。

实际上,“颈动脉斑块”并非洪水猛兽,也不是所有的斑块都会让人一脚踏进危险区。

关键在于如何看懂报告,辨别风险,采取合适的措施,让这颗“不定时炸弹”尽可能熄火。

斑块,不只是岁月的痕迹人上了年纪,皱纹爬上了脸,白发点缀了鬓角,而血管呢?它也没能幸免于岁月的侵蚀。

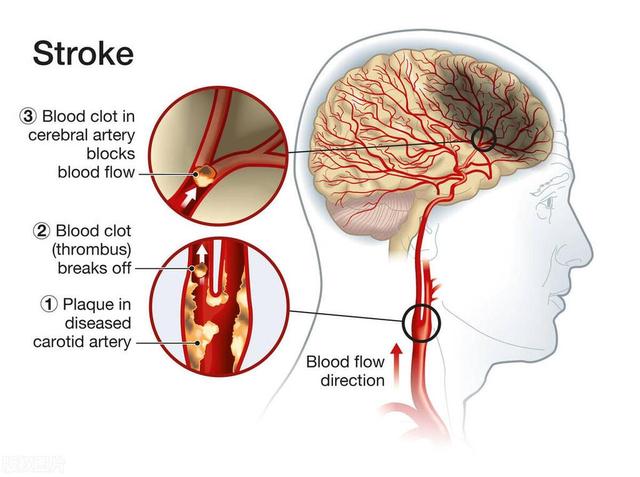

是给大脑供血的重要通道,一旦里面积累了“垃圾”——脂肪、胆固醇、钙化物等,就会慢慢形成斑块。

但斑块也有“良恶”之分,不能一概而论。就像村里老屋的墙面,有的只是浮尘,有的却是裂缝,威胁着整栋房子的安全。

医学上,斑块主要分为 稳定性斑块和不稳定性斑块。

· 稳定性斑块:就像墙上的老旧油漆,虽然不好看,但短时间内不会掉下来伤人。

· 这类斑块通常质地较硬,含有较多的纤维组织,不容易破裂形成血栓,短期内风险较低。

· 不稳定性斑块:这才是“定时炸弹”。

· 它们像松动的墙砖,随时可能剥落,一旦斑块破裂,血小板蜂拥而至,迅速形成血栓,严重时可能导致 脑梗死。所以,看到“颈动脉斑块”四个字,不要慌,先看看后面是不是还有“低回声”或“混合回声”这样的描述。

如果是 低回声斑块,那就要提高警惕了,因为研究表明,这类斑块更容易破裂,诱发脑卒中(中风)。

体检报告上的“玄机”怎么解?拿着体检报告,光盯着“斑块”二字可不行,后面的具体描述才是关键。

医生通常会根据 斑块大小、性质以及是否影响血流 来判断风险。

大小决定影响

o 小于 1.5mm:一般算“斑点”,影响不大。

o 1.5mm-3mm:属于“早期斑块”,需要关注,但还不至于惊慌。

o 大于 3mm:这已经算是“显著斑块”了,特别是如果超过 50% 的血管腔,就要警惕是否有 颈动脉狭窄 的风险。

回声特点很重要

o 高回声斑块(均匀亮白):多为钙化,较稳定,短期内不会轻易脱落。

o 低回声斑块(深色区域):脂质含量高,容易破裂,是高风险信号。

o 混合回声斑块(黑白相间):既有稳定成分,也有不稳定成分,需密切观察。

是否影响血流?

o 轻度狭窄(<50%):一般没有明显症状,定期随访即可。

o 中度狭窄(50%-70%):可能会出现头晕、短暂性脑缺血发作(TIA),需要干预。

o 重度狭窄(>70%)或完全闭塞:脑卒中风险极高,可能需要手术或介入治疗。

斑块的“幕后黑手”是谁?

斑块的“幕后黑手”是谁?很多人觉得,自己平时吃得不咸、不油,怎么还会长斑块?其实,颈动脉斑块的形成,和 高血压、高血脂、高血糖、吸烟、肥胖、遗传 等都有关系。

· 高血脂:血液里的“油”多了,斑块自然容易堆积。

· 特别是“坏胆固醇”(低密度脂蛋白)过高,就像在血管里撒了一层水泥,时间一长,血管越来越窄。

· 高血压:血流冲击力大,容易让血管内壁受损,给斑块提供“落脚点”。

· 高血糖:糖尿病患者血管就像泡在糖水里的竹筏,容易变脆,斑块更容易形成。

· 吸烟:尼古丁会让血管收缩,增加炎症,促进斑块的不稳定性。

有趣的是,近年的研究发现,口腔卫生和颈动脉斑块也有关系。一项发表在 Stroke 杂志的研究指出,牙龈炎和牙周病的细菌可能通过血液循环影响血管健康,增加斑块的形成风险。

所以,刷牙不仅是为了口气清新,还能降低中风风险。

如何让血管“通透”如新?发现斑块,最怕的就是“听天由命”,以为没办法清理。

其实,虽然已经形成的斑块很难完全消失,但可以通过 稳定斑块、预防进展 来降低风险。

管住嘴,调整饮食

o 少吃 加工肉类、油炸食品、反式脂肪(如人造奶油、蛋糕),这些是斑块的“催化剂”。

o 多吃 深海鱼、坚果、橄榄油,这些富含不饱和脂肪酸的食物,可以帮助降低坏胆固醇。

o 适量吃 大蒜、洋葱、绿叶蔬菜,研究发现,这些食物有助于改善血管弹性。

迈开腿,增强循环

o 快走、游泳、骑车 是不错的选择,每周至少 150 分钟的有氧运动,可以帮助降低血脂,增强血管内皮功能。

o 避免久坐,长期久坐会让血流变慢,促进斑块沉积。

稳定“三高”,定期复查

o 控制血压 在 130/80mmHg 以下,避免血管受损。

o 降血脂,特别是低密度脂蛋白胆固醇(LDL),最好控制在 2.6 mmol/L 以下(高危人群建议低于 1.8 mmol/L)。

o 血糖管理 也很关键,糖尿病患者更容易形成不稳定斑块。

必要时,药物干预

o 他汀类药物(如阿托伐他汀)可以稳定斑块,减少破裂风险。

o 抗血小板药物(如阿司匹林)可以减少血栓形成,但需医生指导。

结语

结语颈动脉斑块,既是岁月的“刻痕”,也是健康的“警钟”。并非每个斑块都意味着高风险,但如果斑块逐渐增大、变得不稳定,就可能成为“健康杀手”。

关键在于 早发现、早干预、早管理,让血管保持年轻,远离中风隐患。

(免责声明)本文所述内容,均基于现有科学知识和中西医理论整理而成,旨在为读者提供健康科普信息。图片都来源于网络,如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有任何健康问题请咨询专业医生。