当伽利略第一次将望远镜指向夜空时,人类对宇宙的认知开始剧烈震荡。四百年前,人们还坚信地球是宇宙的中心,而今天我们知道,地球不过是银河系数千亿颗行星中普通的一员。然而,随着科学探索的深入,一个令人困惑的现象逐渐浮现——地球乃至整个太阳系的“恰到好处”,仿佛被某种力量精确调校过。

地球的独特性首先体现在它位于太阳系的宜居带中。这个环状区域距离太阳约1.5亿公里,恰好让地表温度维持液态水的存在。若地球轨道再偏移5%,海洋就会沸腾或冻结。更巧妙的是,地球大气层的氧气含量稳定在21%,这层气体不仅过滤了致命辐射,其温室效应还将全球平均温度锁定在15℃左右。对比金星失控的温室效应和火星稀薄的大气,地球的大气平衡堪称奇迹。

太阳系的布局同样暗藏玄机。木星作为太阳系最大的行星,其引力场如同无形的护盾,将可能撞击地球的小行星和彗星吸引到自己表面。1994年苏梅克-列维9号彗星撞击木星的场景,向人类展示了这种保护机制的威力。而在更遥远的太阳系边缘,柯伊伯带和奥尔特云中的冰封天体,既为地球提供了水资源,又因距离遥远而降低了撞击风险。这种“危险与资源”的平衡设计,在已知恒星系中极为罕见。

就连地球唯一的卫星月球也充满巧合。月球的体积是地球的1/4,这种比例在太阳系行星-卫星系统中绝无仅有。正是月球的引力稳定了地球自转轴,使得地轴倾斜角维持在23.5度左右,造就了规律的四季更替。如果没有月球,地轴可能会在数百万年间剧烈摆动,引发气候灾难。阿波罗计划带回的月岩样本显示,月球形成于约45亿年前一次火星大小的天体撞击,这种概率在宇宙尺度上微乎其微。

当我们将视野扩展到整个银河系,太阳系的位置选择更显精妙。它位于银河系猎户座旋臂的边缘,既避开了星系中心密集的超新星爆发和黑洞活动,又能获得足够丰富的重元素来构建行星。相比之下,银河系中心区域的恒星承受着比太阳强30万倍的宇宙射线。更值得注意的是,太阳本身是一颗罕见的黄矮星,其百亿年的稳定寿命为生命演化提供了充足时间,而宇宙中75%的恒星都是寿命短且活跃的红矮星。

这些发现催生了著名的“精细调节”理论。物理学家发现,如果强核力增强2%,恒星将无法形成碳和氧;如果弱核力稍弱,超新星爆发就无法播撒重元素。这种物理常数的微妙平衡,使得生命的出现概率如同“在飓风中拼凑出完整字典”。部分哲学家因此提出“智能设计论”,认为宇宙参数是被刻意设定的。

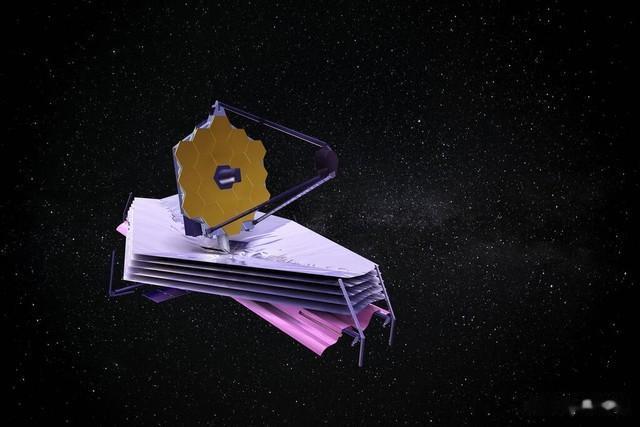

但科学界给出了不同解释。多重宇宙理论认为,我们的宇宙只是无数平行宇宙中的一个,在概率法则下,总会有某个宇宙恰好满足生命条件。就像撒出无数张彩票,必然有一张会中奖。而达尔文式的宇宙演化论指出,银河系中可能存在大量类似太阳系的系统,只是人类尚未发现。2024年詹姆斯·韦伯望远镜在TRAPPIST-1星系发现的类地行星,就展现了宇宙孕育生命的更多可能性。

回望科学史,人类对特殊性的认知往往伴随视野扩展而改变。400年前认为地球唯一,100年前认为银河系唯一,如今我们在可观测宇宙中已发现4000多亿个星系。或许地球的特殊性恰是“观测者效应”的体现——正因为我们存在,才能观察到这些特定条件。正如宇宙学家马丁·里斯所言:“我们凝视星空时,实际上是在寻找自身存在的倒影。”这种认知的螺旋上升,或许才是宇宙留给人类最深刻的启示。

你说的对