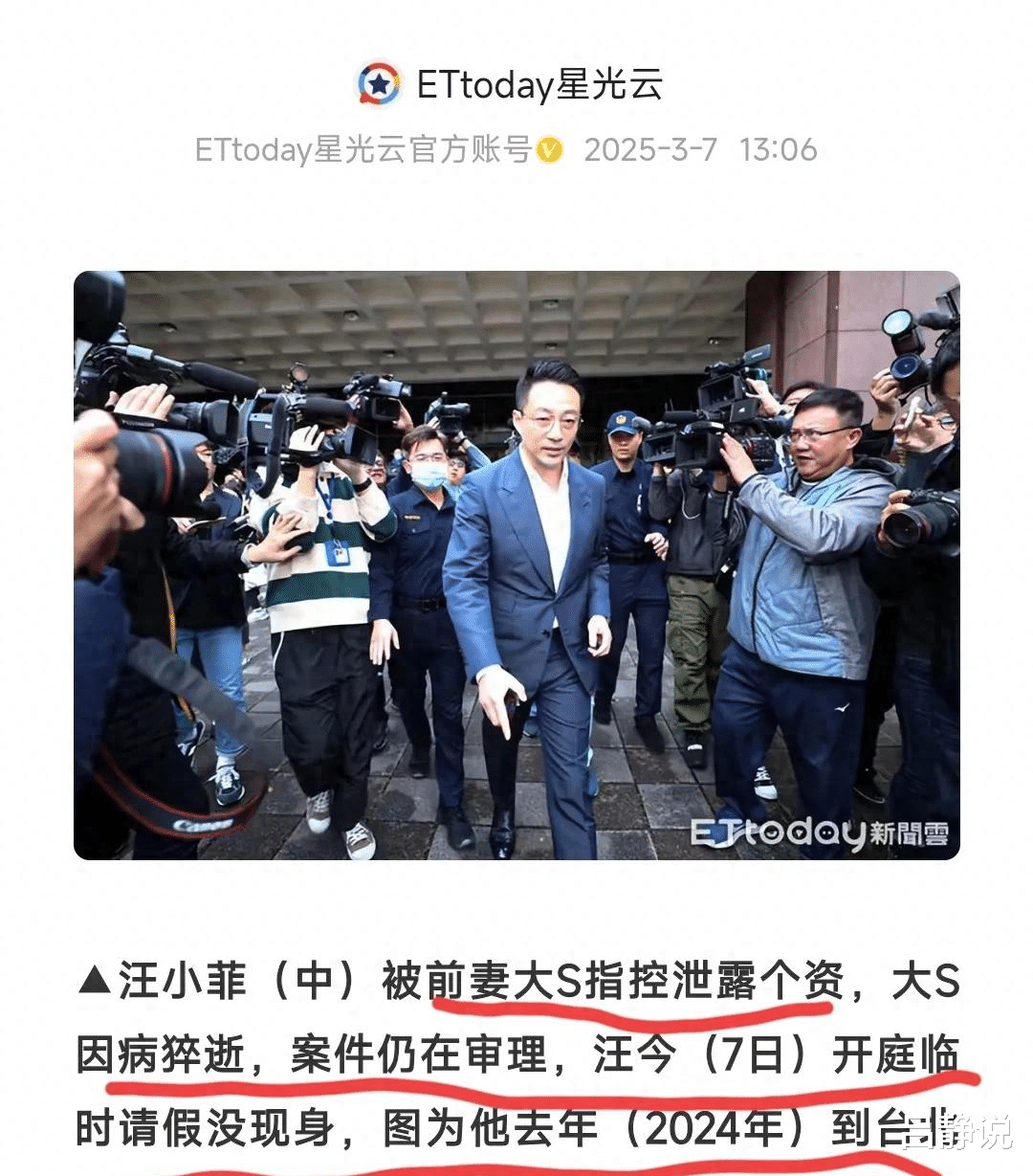

2024年3月7日台北地方法院门口,数十家媒体架起的摄像机阵列,像极了科幻电影里的机械军团。他们等待的"主角"汪小菲最终未能现身,律师团队提交的一份体检报告让这场本应严肃的隐私权诉讼,瞬间演变成社交平台上的全民推理游戏。

这场始于2022年的离婚风波,在网友见证下已迭代成现代婚姻关系的数字化标本。当汪小菲在微博晒出支付明细时,那些标注着"台北房贷""孩子教育费"的银行流水,像是一串串数据代码,将原本私密的家庭生活编译成了全民可读的公共文本。某数据监测平台显示,相关话题连续72小时占据热搜前五,每秒新增评论超过200条。

这种数据化的情感展演,正在重塑公众对隐私权的认知边界。中国社科院2023年《数字时代的隐私焦虑》白皮书指出,78%的受访者认为明星主动曝光隐私不应受法律追责,这种集体认知偏差恰似数字时代的"楚门效应"——人们早已习惯在屏幕前观赏他人生活。

庭审延期公告发布后,某短视频平台立即出现"汪小菲病历分析"的百万播放视频,有"医学博主"逐帧解读体检报告上的模糊字迹。这种全民侦探式的舆论狂欢,暴露了现代社会的认知悖论:我们既谴责隐私泄露,却又在疯狂消费他人隐私。

法律学者张明教授近期在《娱乐法研究》中提出"反向隐私权"概念:当公众人物主动曝光部分隐私获取舆论支持时,实质上构成了对被动方的二次伤害。这种现象在汪小菲案中尤为典型——那些为自证清白而公开的汇款记录,在算法推送下变成了刺向对方的利刃。

台湾家庭法专家陈美玲指出,类似案件审理难度呈几何级增长。2023年台北地院审理的18件名人隐私权诉讼中,有14件涉及社交媒体证据。某个案中,当事人Instagram限时动态的截图竟成为呈堂证供,这种数字痕迹的司法认定正在挑战传统证据规则。

在这场持续两年的拉锯战中,网友戏称汪小菲为"二十四孝前夫"。这个标签背后,是移动互联网时代的情感计量学——用转账金额丈量父爱,以见面频次核算亲情。某亲子关系调研机构发现,85后离异父母中,63%会刻意留存消费记录作为"爱的证明"。

心理学博士周晓敏团队的最新研究发现,过度公开亲子互动会导致"表演型养育焦虑"。研究跟踪的200个单亲家庭中,常在社交平台晒娃的父母,其子女出现注意力障碍的比例高出对照组27%。当汪小菲带着女儿爬山的照片被台媒质疑作秀时,我们是否想过镜头外孩子困惑的眼神?

更值得警惕的是商业资本对隐私消费的推波助澜。某直播平台数据显示,汪小菲相关话题的流量峰值,总与电商大促节点神秘重合。当"汪小菲同款行李箱""大S离婚后同款面霜"成为热销商品时,这场隐私权诉讼早已异化为流量经济的狂欢派对。

舆论法庭下的道德困境在这场全民围观的离婚连续剧中,每个转发按钮都成了虚拟法庭的投票器。中国传媒大学2024年网络舆情报告显示,涉及明星离婚的议题中,72%的网友自认"有资格道德审判"。这种数字时代的"广场效应",使得任何法律程序都不得不承受舆论压力的重力加速度。

但鲜有人注意到,台北地方法院宣布延期时特意提到的"祝早日康复",在简体中文网络被选择性忽略。当我们嘲笑"汪可云"这个梗时,是否意识到每个表情包都在加重当事人的心理负荷?某心理健康NGO的调查显示,经历舆论风暴的离婚当事人,出现焦虑症状的比例是普通离婚者的3.8倍。

站在2024年的春天回望,这场诉讼早已超越个案意义。它像一面数字棱镜,折射出这个时代的认知裂痕:我们既渴望透明又需要隐私,既追求正义又沉溺窥私,既同情弱者又制造伤害。或许当下次热搜弹出类似消息时,我们可以少打一个"吃瓜"表情,多想一层屏幕后的真实人生。

结语这场持续七百多天的离婚诉讼,终将在某天落下法槌。但由此引发的隐私权讨论,却为每个普通人敲响警钟——在人人都有麦克风的时代,我们既是隐私的捍卫者,也可能成为泄露者。当你在朋友圈晒出孩子成绩单时,当你在家族群转发亲戚病历截图时,是否正在复制明星家庭的悲剧模板?

法律可以裁定赔偿金额,但修复被舆论撕裂的生活,需要整个社会的认知进化。或许真正的和解,始于我们学会在点击转发前,多问一句:这个动作,是在维护正义,还是在消费他人?

本来就是讹诈别人财产的手段。靠这种钱养家。真她妈无耻