公元前771年冬,镐京的烽火台上,周幽王至死未能等来勤王之师。当犬戎的铁蹄踏碎宗庙的编钟时,那只象征王权的九鼎已悄然开裂。次年春,周平王东迁洛邑的车队碾过渭河平原的麦苗,碾碎的不仅是西周的残梦,更是一个文明的时代分野——地理的迁徙背后,是权力、经济与文化体系的深层崩解。

公元前770年正月初一,周平王在晋文侯、郑武公护送下迁都洛邑。洛阳北窑西周铸铜作坊的炉火尚未完全熄灭,新都的宫墙已仓促筑起。考古学家发现,镐京出土的“天亡簋”(前11世纪)铭文记载武王“祀于天室”,而洛阳出土的“王孙遗者钟”(前6世纪)却只歌颂个人功绩——青铜器上的文字变迁,无声诉说着王权的衰落。

三门峡虢国墓地(前9-前7世纪)的陪葬品,更印证了这场剧变。西周早期的虢季墓中,七鼎六簋的礼器组合严格遵循周礼;而东周初年的虢仲墓,竟出现九鼎八簋的僭越配置。当诸侯的墓穴规格超越王室,地理的东移便成了权力重构的隐喻。

西周的王权,建立在“礼乐征伐自天子出”的铁律之上。前1043年,周公旦制礼作乐,用71个诸侯国(姬姓占45国)编织起宗法网络。陕西扶风出土的“墙盘”(前9世纪),284字铭文记载七代周王功绩,字里行间尽显“普天之下莫非王土”的威严。

而东周的政治图谱,被前707年的繻葛之战彻底改写。周桓王率陈、蔡、卫联军伐郑,反被郑庄公的“鱼丽之阵”击溃。当王箭射中桓王肩膀,《左传》记下惊心动魄的一幕:“王卒大败,祝聃射王中肩。”这场战役后,齐桓公在前651年葵丘会盟,用“尊王攘夷”的旗号,将霸主政治推向高峰。

西周的经济基石是井田制。陕西岐山董家村出土的“裘卫四器”(前9世纪),铭文记载了土地交换的严格程序:“矩伯取堇璋于裘卫,才八十朋,厥贮其舍田十田。”这种以物易田的模式,在铁器普及后逐渐崩溃。

前594年,鲁国实行“初税亩”,承认私田合法化。与此同时,洛阳出土的东周空首布(铲形铜币),取代了西周海贝货币。经济权力的转移,比战争更彻底地重塑了社会结构——当农具从石制变为铁制(湖北大冶铜绿山古矿冶遗址佐证),井田制的瓦解便如春冰消融般不可逆转。

四、文化裂变:天命观的消逝与思想觉醒西周青铜器上的“天命”铭文,在洛阳东周王城遗址逐渐消失。前6世纪的老子写下“天地不仁”,孔子则周游列国试图重建礼乐。这种思想的躁动,恰似湖北随州出土的曾侯乙编钟(前433年)——虽仍奏雅乐,但音阶已暗含楚地的激越。

《诗经》的文本变迁更显微妙。西周时期的《周颂》庄重肃穆:“於穆清庙,肃雍显相”;而东周的《国风》却充满世俗烟火:“窈窕淑女,君子好逑”。当祭祀乐舞变成民间歌谣,文明的基因已完成突变。

五、史学争议:地理迁移还是文明转型?传统史观将前770年平王东迁作为分界,但新史学提供了不同视角:

经济长周期论:陕西铜矿在前9世纪枯竭(华县矿冶遗址显示开采终止),青铜文明的基础动摇。

文化记忆论:清华简《系年》(2008年出土)记载“周亡王九年,邦君诸侯焉始不朝于周”,揭示权力转移的渐进性。

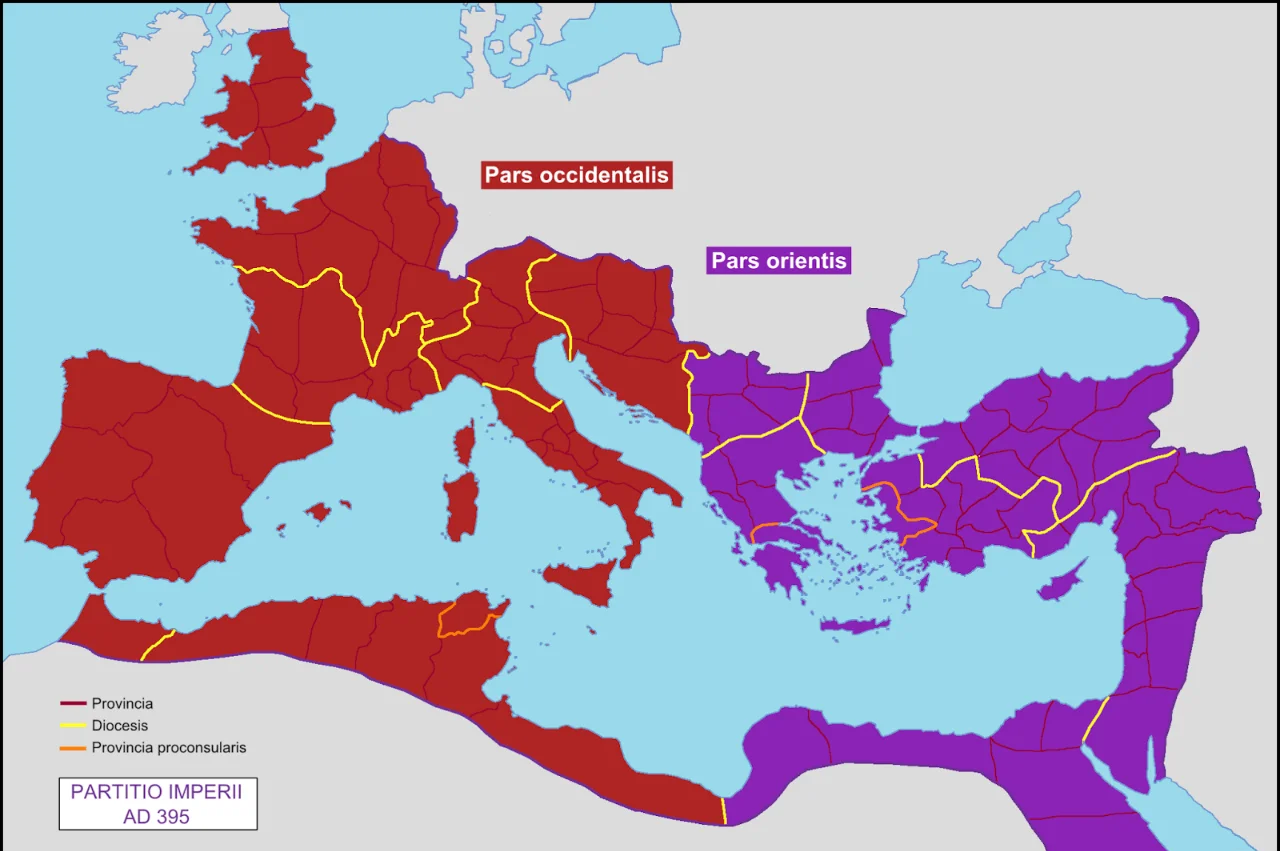

这让我们想起罗马帝国的分裂(395年)——地理上的东西分治,实则是军事、经济、文化的系统性割裂。周王室的东迁,同样是文明体系的重组而非简单位移。

在洛阳王城公园,四月牡丹盛开处,正是东周王城的残垣所在;而三百公里外的西安镐京遗址,青铜碎片的绿锈已深埋黄土。西周与东周的划分,恰似牡丹与青铜的对话——前者艳丽却易凋,后者冷硬而永恒。

当我们在博物馆对比两地出土的青铜器时,看到的不仅是地理坐标的迁移,更是华夏文明从神权向世俗、从集权向多元的艰难转身。这转身扬起的尘埃,至今仍在历史的长廊中飘荡,等待着新的解读与共鸣。

错了,西周的法定都城就是洛邑,而且西周前期周天子也一直定都洛邑,当前网文只是沿袭明清学术界对西周史的错误认识,衍生得出了东、西地理不同的机械对应论,其实,明清学者并没有现代考古手段,而且,明清学者的认识来源,恰恰是秦始皇焚书后所形成的上古史认知混乱