在中国,提到师范类高校,很多人可能会觉得这是培养老师的地方,规模大、学校多、就业稳妥,但事实上,这个领域正在悄悄经历一场“优胜劣汰”的大考验。142所师范类高校的存在,已经显得有些“人满为患”了,而未来究竟能剩下多少所?100所?还是更少?这是一个不得不面对的问题。

人口出生率逐年下降的现实,为师范类高校敲响了警钟。过去几十年,师范教育在我国的发展如雨后春笋,各省至少有五所师范院校,甚至更多。这些学校培养了无数优秀的中小学教师,为我国基础教育事业奠定了坚实的基础。人口红利的消失让这一切发生了微妙的变化。未来,幼儿园和中小学缩减规模甚至倒闭的现象可能会越来越普遍,教师的需求量势必下降,而那些实力不够的师范院校将面临被淘汰的风险。

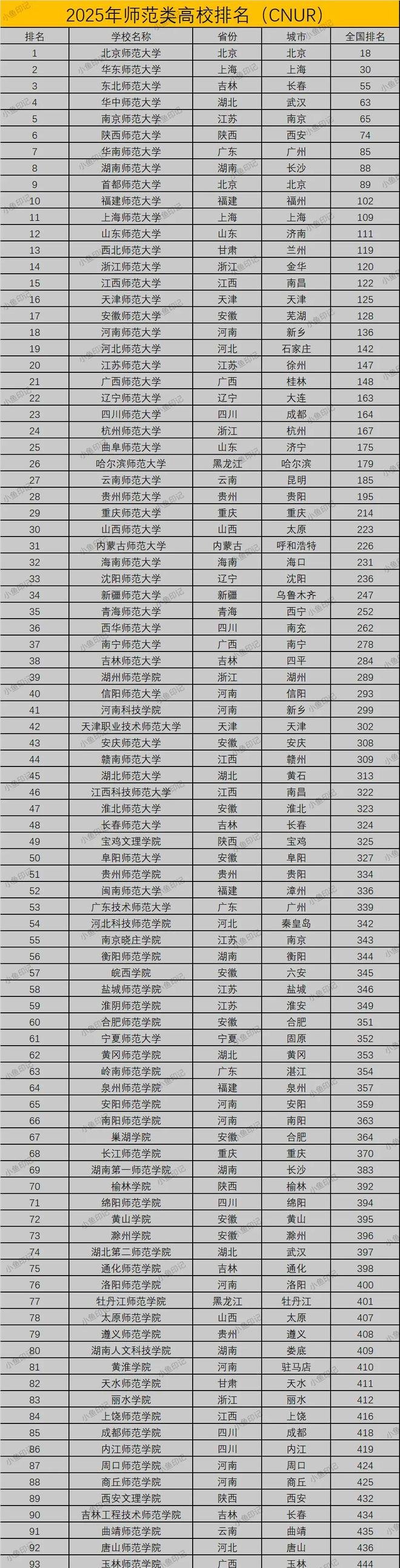

那么问题来了,当“铁饭碗”不再是师范生的代名词时,选择一所真正有实力的学校就成了重中之重。从2025年全国师范院校的排名来看,北京师范大学和华东师范大学稳居第一梯队,东北师范大学和华中师范大学紧随其后,它们无论是学科设置还是就业质量,都是其他学校难以企及的标杆。

让我们来看看这些“佼佼者”到底强在哪里。北京师范大学和华东师范大学,一个是985,一个是211,都是教育部直属高校,它们的毕业生无论是去一线城市的重点中学,还是地方教育部门,认可度都极高。而且它们还拥有强大的学科实力,比如北京师范大学的教育学和心理学全国领先,华东师范大学则在地理学和统计学等领域独树一帜。可以说,选择这两所学校的师范生,基本上是“起点即巅峰”。

如果说北师大和华东师大是神坛上的存在,那么东北师范大学和华中师范大学就是“实力派选手”。作为211高校,它们不仅有国家公费师范生的资格,在各自的学科领域也有极强竞争力。东北师范大学的教育学和马克思主义理论稳居全国前列,而华中师范大学则凭借地理位置的优势,吸引了更多优质生源。这两所学校的毕业生就业面非常广,尤其是在中西部省份的重点中学,几乎是炙手可热的“香饽饽”。

不过,排名靠前的学校并不只有教育部直属的高校。南京师范大学和陕西师范大学,一个省属高校的“领头羊”,一个是教育部直属的老牌211。近年来,南师大的发展势头非常猛,学科评估上甚至压过了陕师大,比如它的教育学和马克思主义理论都拿到了“A类”评级,而陕师大的最好评级则是“B+”。这也让南师大在江苏省内的认可度不断提高,成为越来越多高分考生的首选。

接下来不得不提的是华南师范大学和湖南师范大学。这两所高校虽然也是211,但近年来的发展速度稍显逊色。华南师范大学凭借心理学、马克思主义理论和教育学等学科在广东省站稳了脚跟,而湖南师范大学则依靠外国语言文学、数学和汉语言文学等传统优势学科,继续为湖南省的师范教育贡献力量。虽然它们的全国排名稍低,但在各自本省的就业市场中,依然是无可替代的存在。

到了首都师范大学和福建师范大学,情况又有所不同。首都师范大学凭借强大的教学成果奖和师资团队,在“双一流”评选中成功上位,成为北京地区的“教育新贵”。相较之下,福建师范大学虽然暂未入选“双一流”,但它的学科评估表现十分亮眼,特别是在舞蹈学、音乐学等领域,逐渐打响了全国知名度。对于那些有志于艺术教育的学生来说,福建师范大学或许是一个不错的选择。

至于排名11到20的师范院校,它们则主要以省属重点高校为主,比如上海师范大学、山东师范大学、西北师范大学等。这些学校虽然在全国范围内的影响力不如前十名,但在各自省内依然是“独一份”。比如西北师范大学,在教育部的重点扶持下迅速崛起,甚至在某些领域超过了沿海地区的一些老牌高校。

当然,排名靠后的师范院校也并非完全没有机会。对于那些成绩中等的考生来说,选择一所地方性师范院校报考地方公费师范生,未来也有可能分配到乡镇或农村中小学任教。虽然就业环境不如城市,但对于热爱教育事业的同学来说,这未尝不是一条值得考虑的道路。

总的来看,师范类高校的“天花板”已经非常明确,前30名的学校无疑是各省的重点培养对象,既是中小学教师的摇篮,也是教育质量的保证。而排名31到50的学校则是省内的第二梯队,适合中等分数段的考生报考。至于排名50之后的院校,它们的未来可能会更加考验学生的规划能力。如果你选择了一所排名较低的学校,那么一定要尽量挑选热门专业,或者通过自己的努力考取研究生,以提升就业竞争力。

那么问题来了,在师范类高校的激烈竞争中,你会如何选择?是追求名校光环,还是脚踏实地地为基层教育贡献力量?未来的教育行业会如何变化?对此,你有什么看法?

南京师范有他的局限性,招生就能看出来,给其他省份的专业只有区区几个,你想考,他不招,这就是非六所的格局,不过如此

缘分