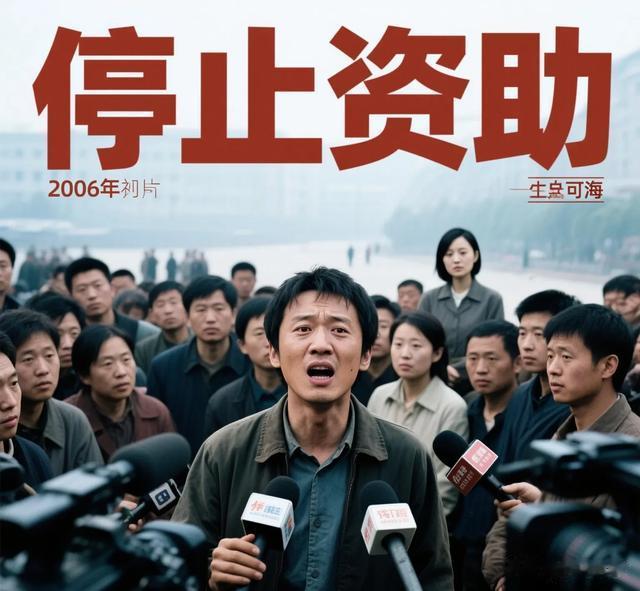

2006 年,一场在媒体镁光灯下爆发的激烈冲突,如巨石投湖,激起千层浪,将资助与慈善的复杂命题,毫无保留地推到公众视野中央。贫困大学生向海清直面镜头,言辞激烈地将矛头指向曾给予他希望曙光的资助者孙俪,指控她单方面中断资助承诺,把自己再度抛入困境深渊。瞬间,舆论场沸腾,各种声音交织碰撞,真相似乎被汹涌的声浪淹没。但故事的纹理向来错综复杂,绝非一方陈述所能涵盖,背后隐匿的情节,犹如等待发掘的宝藏,亟待我们抽丝剥茧。

向海清出身贫寒,却怀揣着对知识炽热的渴望,在艰难求学路上奋力前行。这份坚韧被演员孙俪敏锐捕捉,从此,孙俪在幕后默默成为他学业征途的坚实后盾。长达四年的资助时光,孙俪的善意不仅化作一张张学费支票,还延伸到对向海清母亲的关怀帮扶。即便向海清选择复读,孙俪依旧不离不弃,用实际行动为他的梦想续航。

然而,当向海清踏入大学校门,剧情陡然反转。曾经应如涌泉般的感恩,竟悄然变质为不满与指责。他不断加码生活费需求,甚至对孙俪资助力度“评头论足”,怨念丛生。这一系列行为背后,究竟潜藏着怎样的心理暗流?难道慈善的崇高使命,注定要被无尽的索取欲吞噬?

善意,从来不是被肆意拿捏的软柿子。一旦慈善被功利的阴霾遮蔽,便如失去灵魂的躯壳,徒留空洞。这起备受瞩目的事件,无情撕开社会的一道隐痛——受助者道德教育的缺失。部分人在接受馈赠后,将他人的善意视为理所当然,心安理得地享受,却忘了感恩的初心。长此以往,这种不良风气只会让那些怀揣赤诚爱心的人寒心,让慈善的火种在冷漠与索取中渐趋微弱。

慈善,究其本质,是向身处困境者递出的温暖援手,是心与心的靠近,绝非满足贪婪的无底洞。孙俪在这场风波中选择沉默转身,将爱心播撒向别处,这无疑是清醒且睿智的抉择。她以行动诠释:慈善不是无节制的物质输送,而是有温度、有原则的关怀扶持。

这一事件,宛如一面镜子,映照出我们每个人在道德与利益天平前的抉择。在这场灵魂叩问中,我们该如何校准自己的价值坐标?

培养革命接班人,树立正确的人生观,任重而道远!期待大家在留言区各抒己见,一同深挖这场风波背后的深沉启示 。