世人皆知左权将军为国捐躯,却鲜有人知他身后还有一段令人唏嘘的故事。

1942年那个春天,年仅25岁的刘志兰收到了丈夫左权将军牺牲的消息,泣不成声。谁能想到,这位将军遗孀此后的人生轨迹会如此跌宕:她不仅改嫁给了丈夫生前的秘书,还在文革期间卷入了山西夺权风波。

从名门闺秀到革命战士,从将军遗孀到政坛人物,刘志兰的一生似乎总是与命运开着玩笑。

然而,即便在晚年,她仍在为左权将军奔走呼号,为他洗刷冤屈。这位经历过大时代起落的女子,她的内心到底藏着怎样的故事?

一、青春激扬(1917-1939)

1917年,刘志兰出生在北京东城区一个殷实的商人家庭。她的父亲经营着一家布庄,生意红火,这让刘志兰从小就能享受到良好的教育资源。

在那个绝大部分女子不识字的年代,刘志兰不仅进入了北京最好的女校之一——北师大女附中就读,还能练习钢琴、学习书法。

1935年的北京,风云突变。"华北自治运动"的阴云笼罩着这座古城,日本帝国主义的野心昭然若揭。12月9日,北平爆发了声势浩大的学生爱国运动。当时在北师大女附中读书的刘志兰,与同学们一起走上街头,高喊着"反对华北自治"、"打倒日本帝国主义"的口号。

在一二九运动中,刘志兰以其出色的组织能力被推选为民先队长。她带领同学们四处演讲,散发传单,宣传抗日救国理念。

一次,在天桥码头附近散发传单时,几名便衣警察突然出现。危急时刻,刘志兰临危不乱,将传单藏入衣襟,带领同学们边走边唱《义勇军进行曲》,成功转移了警察的注意力。

这次运动让刘志兰逐渐在进步学生中树立起威望。她不仅能写得一手好字,在演讲时也常常慷慨激昂,感染力极强。同学们亲切地称她为"兰姐",不少人都愿意追随她的脚步参与革命活动。

1936年春,一个重要的机会摆在刘志兰面前。地下党组织决定派遣一批进步青年前往延安。刘志兰毫不犹豫地报名参加,与同学浦安修等人一同踏上了西行的路。

这趟行程历经艰险,他们需要避开国民党的盘查,有时甚至要装扮成流浪农民。一路上,刘志兰展现出超乎寻常的坚韧,即便穿着布鞋走得脚底起泡,也从未叫过一声苦。

到达延安后,刘志兰被分配到干部培训学校学习。从锦衣玉食的商人之女到住窑洞、吃粗粮的革命青年,这种巨大的生活落差让她一度不适应。

然而,延安的革命氛围很快感染了她。每天清晨,她都会和同学们一起劳动,开荒种地。晚上则挑灯夜读,研究马列著作。

1938年底,完成学业的刘志兰被派往北方局妇委工作。她走村串户,向妇女宣传抗日救国的道理,组织妇女参加生产劳动。

在一次妇女识字班上,她创造性地用快板形式教授文字,让许多上了年纪的妇女也能轻松掌握基本的读写能力。这种教学方法很快在延安推广开来。

同时,她还在陕北公学担任教导员。在这里,她不仅教授文化知识,还经常组织学员们演出话剧、歌唱革命歌曲,丰富院校的文化生活。

她编排的话剧《觉醒》,生动展现了一个大家闺秀参加革命的故事,在延安文艺界引起不小反响。

二、短暂的欢愉(1939-1942)

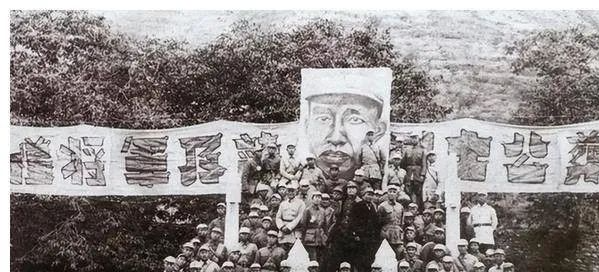

1939年初的太行山区,一场声势浩大的抗日群众大会在平定县召开。刘志兰作为北方局妇委代表在台上作报告,她那清晰的论述、铿锵的语调引起了在场诸多首长的注意,其中就包括了时任八路军总部副参谋长的左权。

刘志兰与左权的相遇源于朱德总司令的一番用心。当时的朱德看到左权年过而立,又常年忙于军务,一直未能成家,在得知刘志兰的才学后,朱德特意安排了一次座谈会,邀请二人参加。

座谈会上,左权展现出了与其军人身份截然不同的一面。这位黄埔一期、莫斯科中山大学的高材生,谈吐间不时引经据典,从《论语》谈到《资本论》,展现出深厚的学养。

特别是在讨论到太行山区的军事地理时,左权更是将历史典故与现代军事理论结合,分析得头头是道。

刘志兰情不自禁地被吸引了。

在朱德的推动下,1939年4月,刘志兰与左权在延安举行了简朴的婚礼。婚礼上,朱德亲自为他们证婚。

彭德怀送来了一幅自己题写的对联,上书:"军民团结如一人,共产主义万万年"。

婚后的生活并非总是想象中的那样温馨。

作为八路军副参谋长,左权每天都要处理大量军务。有时凌晨才能回到宿舍,天不亮又要出发去各个部队视察。

即便是难得的休息日,也常常被紧急公务打断。一次,左权特意请假陪刘志兰去看电影,刚坐下没多久,通讯员就来报告日军在河北发动突袭,左权不得不立即赶回指挥部。

1940年春,刘志兰生下了女儿。为这个在战火中诞生的新生命取名时,彭德怀提议叫"太北",寓意她是在太行山北麓出生的。

左权欣然同意,于是给女儿取名"左太北"。

在百团大战前夕,左权抽空回了一趟家。那几天,他主动承担起了照顾孩子的责任:给孩子换尿布、喂米汤、哄睡觉。甚至还找来木匠,亲自设计了一个便于携带的摇篮,方便刘志兰带着孩子转移。

1940年8月,百团大战爆发。左权作为八路军总部参谋长,要协调各部队的行动,整理战报,制定作战方案。有时连续几天都在指挥部值班,顾不上回家。

即便如此,他还是会抽空给刘志兰写信,信中常常记录着前线的点滴,也会询问母女的情况。

1941年初,预感到日军即将发动大规模扫荡,左权决定将妻女送回延安。临别前,他特意请部队的摄影师为一家三口拍了一张合影。照片上,左权穿着笔挺的军装,怀中抱着熟睡的太北,刘志兰则立在一旁。这张照片,成为了这个家庭最后的全家福。

1942年春,日军在华北发动了大规模扫荡。5月25日,在指挥部队突围时,左权为掩护战友撤退,在山西辽县十字岭壮烈牺牲,年仅37岁。

这个消息传到延安时,刘志兰刚刚织完一件毛衣,那是她准备等左权回来时送给他的礼物。

三、命运转折(1942-1948)

左权牺牲的消息传来后,刘志兰以军属身份留在延安工作。这段时期,她将全部精力投入到抗日战争的后勤工作中,在延安机关幼儿园担任园长,同时还负责照顾其他烈士遗孤。

1943年春,组织上派她前往太行山区,参与筹建八路军总部后方医院。在这里,她遇到了左权生前的秘书陈守忠。陈守忠当时正在医院养伤,他在左权牺牲时也在场,是最后一个见到左权将军的人。

在工作交接中,陈守忠将左权牺牲前的细节告诉了刘志兰。那天凌晨,左权带领部队向东转移时遭遇日军伏击。

为了掩护部队突围,左权亲自带领警卫连阻击敌人。在激烈的战斗中,左权中弹倒地,临终前还在询问部队突围情况。

陈守忠作为秘书,将左权生前使用的文件、地图等重要物品全部销毁,这才脱离战斗。

1944年,组织考虑到刘志兰与陈守忠都是抗日工作者,且陈守忠对左权将军的工作和生平最为了解,便征询了刘志兰对陈守忠的意见。

就这样,在组织的关心和支持下,刘志兰与陈守忠重组了家庭。

婚后,陈守忠对左太北视如己出。他经常给太北讲述她父亲的事迹,带着她去拜访父亲的老战友,收集整理关于左权将军的史料。

1945年,陈守忠还特意带着太北去了十字岭,在左权牺牲的地方,为她详细讲述了父亲最后战斗的经过。

1946年春,刘志兰和陈守忠有了他们的第一个孩子。这时的山西已经进入解放战争时期,形势日益紧张。为了照顾两个孩子,刘志兰暂时离开了工作岗位。但她依然积极参与地方工作,在太行山区组织妇女生产队,支援前线。

1947年,晋冀鲁豫野战军在太行山区展开反击。刘志兰带着两个孩子随军转移,有时一天要换几个住处。

期间,她还抽空为部队缝制军装、整理伤员档案。特别是在整理烈士档案时,她格外认真,常常工作到深夜,要将每位烈士的事迹详细记录。

1948年初,组织决定让陈守忠前往太原工作。临行前,刘志兰将左权的遗物整理成册,交给组织保管。

这些遗物包括左权的日记、书信、照片等,都是珍贵的革命历史资料。其中最重要的是那本布面笔记本,记录了左权在莫斯科中山大学学习时的笔记,以及他对中国革命战争的思考。

这一年秋天,刘志兰随陈守忠来到太原。在这座即将解放的城市里,她开始了新的生活。但对左权的追思从未停止,每年清明,她都会带着太北去祭拜左权的衣冠冢,告诉女儿父亲为革命牺牲的故事。

四、革命生涯(1949-1976)

1949年新中国成立后,刘志兰被任命为山西省妇联主任。她一面负责妇女工作,一面继续整理左权将军的事迹资料。每逢有老战友来访,她都会详细记录下他们讲述的往事。

1950年春,她组织了一次左权将军生平座谈会。参加座谈的有左权的老部下、同学和战友。

通过这次座谈,补充了许多珍贵的历史细节。比如左权在黄埔军校时期的学习生活,在莫斯科留学期间的研究心得,以及在长征途中指挥作战的具体经过。

1952年,刘志兰调任山西省档案局工作。在整理革命历史档案时,她发现了一份1941年的战报。这份战报记录了左权指挥百团大战时的部署方案,字迹依然清晰可见。她立即联系军史馆,将这份珍贵的历史文献移交保管。

1954年,左太北考入北京大学历史系。临行前,刘志兰将一个布包交给女儿。包里装着左权的几封家书、一本笔记本和那张全家福。这些遗物,是她为女儿保存了十二年的珍贵记忆。

1956年,刘志兰参与编写《太行革命根据地史料》。在收集整理史料过程中,她走访了大量的老干部和群众。通过访谈,还原了太行山区抗战时期的历史面貌。其中包括了左权将军领导八路军总部机关建设的详细记录。

1958年至1965年间,刘志兰先后担任山西省文史馆副馆长、省政协常委等职务。这期间,她持续关注革命史料的收集整理工作。

特别是对太行山区的革命历史遗迹保护,提出了多项建议。在她的推动下,左权县建立了革命烈士纪念馆,收藏展示了大量珍贵的历史文物。

1966年"文革"开始后,刘志兰的工作受到影响。但她仍坚持整理革命历史资料。1968年,她将收集的左权将军相关资料整理成册,分类装订成十多本档案。这些资料后来成为研究太行山区抗战史的重要依据。

1972年,刘志兰重返工作岗位,继续从事文史工作。这一年,她参与编写《山西革命史》,负责抗战时期的章节撰写。在写作过程中,她多次深入基层调研,访问老战士、老党员,力求真实还原历史原貌。

1975年,她协助军事科学院的同志整理左权将军的军事著作。通过细致的考证和对比,确认了多篇署名"左"的军事评论文章出自左权之手。

这些文章论述了游击战术、运动战术等军事理论,体现了左权将军对革命战争的深刻研究。

到1976年,刘志兰已经整理完成了大量关于左权将军和太行山革命历史的资料。这些珍贵的史料,为后人研究这段历史提供了第一手的文献依据。

五、晚年岁月(1977-1992)

1977年,刘志兰从山西省文史馆退休。退休后的第一件事,就是前往北京军事博物馆,将保存多年的左权将军遗物全部捐赠。

这批遗物包括左权在莫斯科中山大学的学习笔记、战时使用的指挥图、私人日记以及数十封家书。

1978年春,她应邀参加了在太行山举办的抗日战争史料展。展览上,她见到了多位当年在太行山区战斗过的老战友。通过交谈,又收集到一些鲜为人知的历史细节。

比如1941年冬天,左权曾带领一支小分队,穿越日军封锁线,为被围困的部队送去急需的药品和弹药。

1980年,刘志兰开始着手整理自己的回忆录。在撰写过程中,她多次往返于北京、延安、太行山等地,实地走访当年的旧址,核实历史细节。同时,她还走访了左权的亲属,收集了一些家族往事和早年经历的资料。

1982年,山西省决定在左权县建立左权将军纪念馆。刘志兰作为顾问参与了整个筹建过程。她提供了大量珍贵照片和文献资料,并对展览的内容编排提出建议。纪念馆于1983年对外开放,成为太行山革命教育基地。

1985年,为纪念抗日战争胜利四十周年,刘志兰参与编写《太行抗日英烈传》。她负责撰写左权将军的传记部分,将四十多年来收集的资料系统整理,完整记录了左权的革命生涯。这本书后来成为研究太行山抗战史的重要参考文献。

1988年,她应邀赴莫斯科,参观中山大学旧址。在那里,她找到了左权当年就读时的档案记录,还有一份用俄文写的军事理论论文。这些新发现的资料,补充了左权早期求学经历的空白。

1990年,刘志兰开始整理自己保存的战时书信。这些泛黄的信纸上,记录着战火纷飞年代的点点滴滴。其中有左权在前线写给她的家书,有她给左权的回信底稿,还有一些老战友的通信。这些书信后来被整理成册,成为了珍贵的历史档案。