2025年4月6日,雷军微博晒出一张泛黄的照片:14个人围着一锅小米粥,背后的白板上潦草写着“为发烧而生”。谁曾想,这个连办公室都是租来的团队,竟在15年后交出年营收3659亿的成绩单,手机销量稳居全球前三,甚至造车首年就卖出13.7万辆!但光鲜背后,小米的每一步都伴随着质疑——从“饥饿营销”到造车烧钱,从“贴牌厂”到研发投入破千亿,这家公司如何在争议中长成科技巨头?今天,我们扒开它的成长密码。

创业初期:性价比杀出红海2010年的中关村银谷大厦里,雷军用“互联网思维”颠覆了传统硬件逻辑:砍掉中间商,用极致性价比圈粉。首款小米手机定价1999元,性能却对标4000元旗舰,开售5分钟30万台秒空,直接引爆“抢购潮”。用户一边骂“耍猴”,一边真香下单,这种“骂得越狠买得越疯”的怪象,让小米3年冲上国产手机榜首。但低价策略也埋下隐患——2016年遭遇供应链危机,雷军不得不亲自接管手机部,每天睡3小时盯产能,才勉强稳住阵脚。

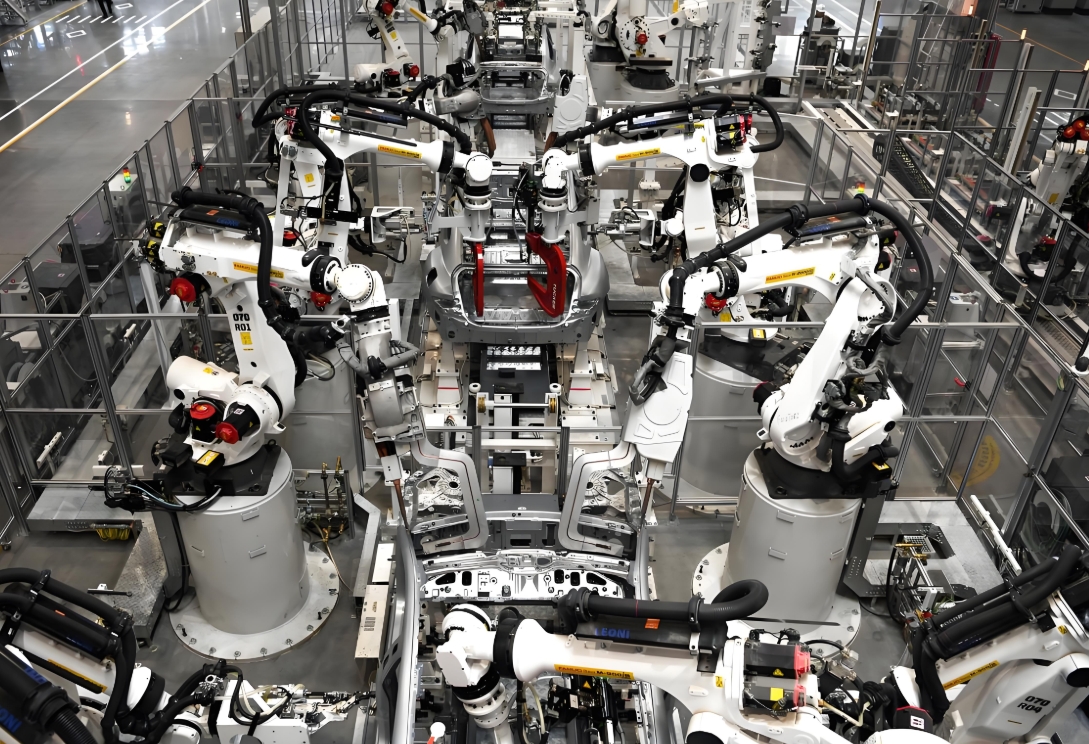

生态扩张:从手机到“全家桶”当友商还在拼参数时,小米已悄悄布局生态链。99元的移动电源、799元的空气净化器……这些“年轻人的第一台XXX”迅速占领客厅。到2024年,小米IoT设备全球连接数超7亿,连董明珠都公开吐槽:“他们连插线板都不放过!” 但生态链的羊毛出在牛身上——靠硬件引流,用互联网服务赚钱。2024年小米互联网业务毛利率高达76.6%,相当于每卖10块钱硬件,能从软件再赚7块5。这种“硬件不赚钱,交个朋友”的套路,让小米成了科技界的Costco。

上市后的阵痛与突围2018年港股上市时,小米市值一度蒸发超3000亿,被嘲讽为“上市即巅峰”。投资人质疑:性价比模式能撑起高端梦吗?雷军用数据回击——2024年手机均价涨到1138元,SU7汽车更卖出23.45万元高价,直接叫板特斯拉。但高端化代价巨大:造车业务一年亏62亿,研发投入却从2021年的132亿飙升到2024年的241亿,连雷军的持股都因融资稀释到23.4%。网友戏称:“小米不是在融资,就是在融资的路上。”

全球化野望:2万家门店的豪赌“让全球每个人享受科技乐趣”不是空话。2024年小米海外门店从500家暴增至1万家,印度市场连续5年称王,欧洲销量增长67%。但国际化并非坦途——在巴西因关税被迫撤厂,在印度遭遇48亿冻结资金风波。雷军的解法是“农村包围城市”:先攻新兴市场,再用高端机反扑欧美。这种打法像极了当年的华为,只是如今地缘政治更复杂,小米的全球化注定比手机战更惊险。

忽悠接着忽悠!

忽悠接着忽悠!