骑兵所用的马镫,就是骑马时在两边供骑手踩的小环儿。这看着简单的东西,其实它的发展过程还挺有意思的呢。

了解这方面的人都清楚,双边马镫是东晋时才有的,而它的前体单边马镫,是在汉末三国到西晋这个时期才慢慢被人们所注意到的。

回望往昔,自战国时赵武灵王施行胡服骑射开始,接着是汉武帝派遣十几万骑兵向北征伐匈奴,一直到魏晋南北朝时期,单说骑兵作为一个单独兵种在华夏大地上纵横驰骋的时间,差不多延续了长达500年。

要是把北方游牧民族更早的在马背上的生活也算进去,那在马上打仗的发展时间差不多得有将近千年了。这么长的时间,实在让人想不明白,马镫这个看着构造不怎么复杂的东西,为啥出现得这么迟呢?

有人觉得,可能是在晋朝以前,冶铁技术不太先进造成的。然而仔细探究汉末的冶炼情况,并没有发现有具有划时代性质的重大进步。

并且,就只是两个小环,就算不用铁这种材料,用质地较为结实的皮革或者麻绳来制作,虽说它们容易被磨损,得经常进行更换,但也不是一点儿用处都没有。

这么一瞧,原因估计是一开始骑手们认为双脚在马身两侧悬空着,没觉着有啥特别不方便的。可后来的人要是习惯了用马镫,再叫他们回到双脚悬空的那种状态,这就好比子没了,肯定会觉得很不适应,说到底,从节俭到奢侈容易,从奢侈回到节俭就难喽。

那么,到底是啥让原本轻松晃悠着双脚的骑手们,突发奇想创造出了马镫呢?

在我看来,马镫的创造者大概率是出自这样一个特殊的人群——那些不太善于骑马,但却常常得骑马的人。

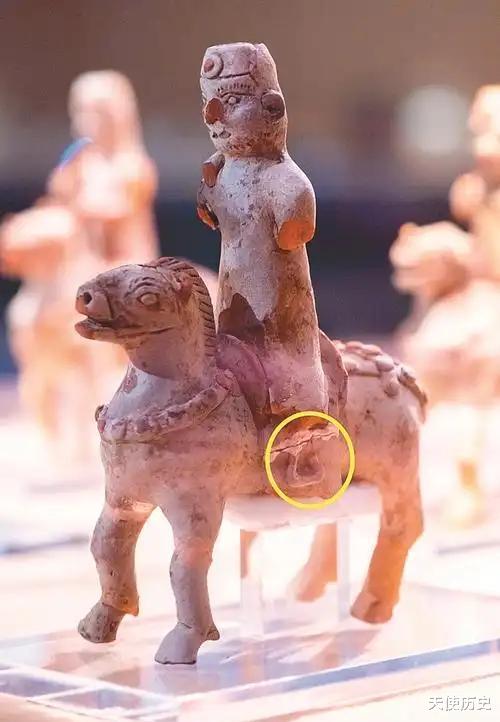

咱就说三国时期出现的单鞭马镫,一开始它更大的作用可不是咱们以为的在骑马时帮着保持身体平衡,而是让人上马能更方便些。

您瞧瞧,一匹成年马的高度差不多能到人胸口那儿。要是只依靠自己的弹跳力上马的话,那对骑手的身体素质要求相当高呢,就我这体格,肯定是做不到的。

在影视剧中,常常能看到那些大户人家中不常骑马的平常人,在上马的时候常常会在地上放一块石头,这就是所说的上马石;还有啊,个别品德不好的人,竟然会让仆人趴在地上当作“人肉上马石”,来满足他们不正常的心理。那时候大家倒是认为这没什么,毕竟这些人都不是打仗的,做出这种举动也不奇怪。

不过呢,到了汉末的时候,文人统兵的情况越来越多,而且有些南方的武将骑术确实不怎么样。在军队里,如果穿着很厚重的铠甲,还得靠着上马石,甚至需要别人扶着才能上马,这着实让人挺难为情的,就好像吃饭的时候只能跟小孩坐一桌似的。

说到开头讲的那个,在三国东吴将领丁奉墓里出土的单边马蹬,在众多有关马镫起源的看法当中,江南起源说得到了不少人的赞同。

到了西晋,天下实现统一,武力方面逐渐荒废,奢靡的风气慢慢出现,“鲜衣怒马少年时”成了众多豪门子弟的向往。一匹好马成了身份的标志,可这些公子小姐每次出去骑马游玩,总不能都带着个大大的上马石在身边吧,那太影响美观了。在这个时候,能够潇洒地踩着马蹬,扬鞭而去,这才是他们期望的风采。

那么,马镫最初出现的原因,不是为提升骑兵的战斗能力,而是为了让不太擅长骑马的人能够更轻松地骑上马。后来也不知是谁突发奇想:这单边马镫只是方便上马,如果在两边都各设置一个,那骑行的时候也许能更省劲儿。

就这么着,后世骑兵的标准配备物件,竟是从一帮骑马技术不太好的人那里出现的。这也正好说明了,在战国、西汉前期、东汉末年那些打仗频繁、到处征讨的时期,马镫没能够被创造出来,反而是在西晋这个崇尚文弱风气的阶段,实现了从单边到双边的变化,然后在接下来同样乱哄哄的东晋十六国时期完全推广开了。

马镫的出现,和许多发明创造类似,一开始的出发点可能并不是为了达成推动人类进步这样宏伟的目的,而只是想图个省事、图个轻松,给生活增添一些便捷。

关于中西方马镫谁先出现的问题,那说法可多了去了,像什么匈奴铁马镫的说法、思集泰软马镫的说法、印度纸灯的说法等等,各种各样。但说实话,这样的争论没啥用,因为马镫这东西本来也没啥太高深的技术含量,不管是哪儿的人,都可能突然有个想法,试着弄一下,感觉好用,然后就慢慢推广开了。

说到底,大家都是人,好多事情不一定就是谁学谁,在讨论过去那些事儿的时候,咱真不该老是说“最早都是跟我们学的”,那种觉得自己最了不起、啥东西都是自己发明的那种狭隘想法,绝对不是我们应该持有的,也不该去学。