一、结构性失衡:数据背后的婚恋版图撕裂

性别错配的“双城记”

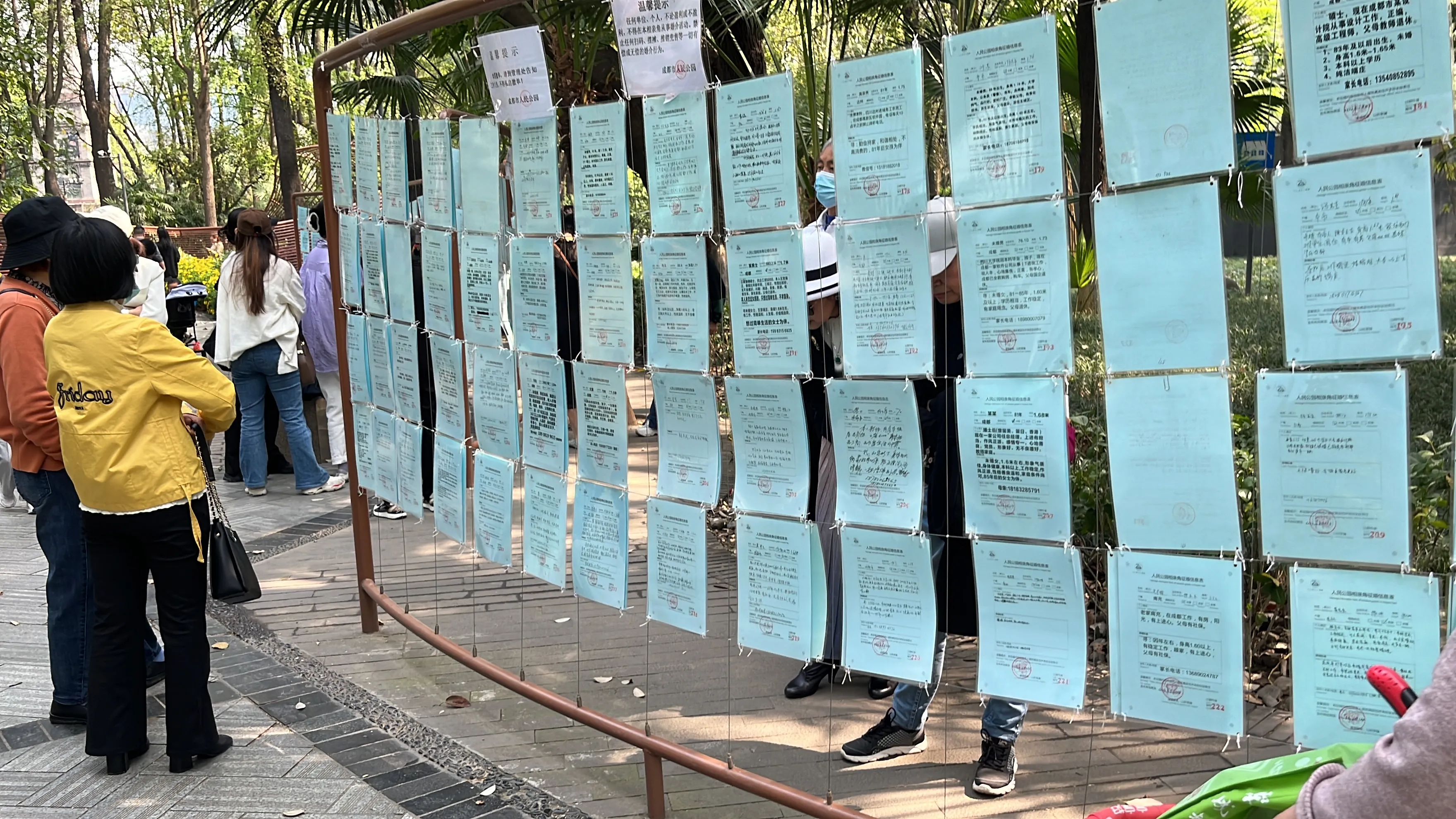

2025年的婚恋市场呈现“剩女北上广,剩男在村镇”的割裂图景。数据显示,北上广等一线城市相亲角中30岁以上女性占比超95%,而农村适婚男性过剩约3000万。这种“高学历女性过剩”与“低学历男性过剩”的错位,形成难以调和的供需矛盾:某中部县城调研显示,30岁以上未婚女教师占比达14.5%,而农村大龄未婚男性比例则超过城市2.3倍。

年龄价值的双重标尺

社会对男女年龄的评判呈现显著差异:女性30岁后常被视为“生育力衰退”的代名词,而男性因“经济实力随年龄增长”更受青睐。这种偏见导致一线城市38%的30-34岁未婚女性坦言“无暇恋爱”,却在婚恋市场面临“优质资源荒”。

经济独立与婚恋门槛的悖论

女性高等教育毛入学率达49.9%,北上广深30+女性平均月薪突破1.5万元。然而经济独立反而推高择偶标准:上海90万剩女中,超60%要求男方“全款购房+月薪3万+”,与现实脱节的“偶像剧式择偶”加剧匹配难度。

二、资本操控与社会观念:隐形推手的双重绞杀

消费主义的“甜蜜陷阱”

资本通过“女神节”“520”等节日营销,将爱情与消费捆绑,制造“精致生活”幻觉。数据显示,30+女性年均婚恋消费达2.8万元(含相亲平台会员、形象改造等),却使72%的参与者陷入“越消费越焦虑”的恶性循环。

传统观念的顽固枷锁

“体制内必须匹配体制内”的隐形规则,令县域女教师、公务员陷入“越优秀越难嫁”困境。春节催婚压力下,53%的30+女性被迫参加无效相亲,而“男性收入必须高于女性”的传统期待,与68%城市女性收入持平/超过伴侣的现实产生剧烈冲突。

媒体叙事的认知扭曲

影视剧塑造的“霸道总裁”形象,使45%的受访女性期待伴侣兼具“月薪5万+情绪价值+颜值在线”,远超适婚男性中仅3.2%的达标率。相亲综艺更放大焦虑:某节目女嘉宾成功率仅2.7%,却带动平台会员费收入激增40%。

三、破局路径:从被动“被剩”到主动“优选”

心态革新:务实主义突围

35岁女性通过接受共同还贷、降低彩礼要求,婚恋成功率提升23%。案例显示,展示生活智慧(如烹饪、理财能力)比强调收入更能吸引优质男性。北京某互联网公司高管提出“三三制原则”:30%经济基础+30%价值观契合+40%成长潜力,成功实现精准匹配。

渠道拓展:跳出相亲角困局

兴趣社群成为新蓝海:徒步俱乐部促成32%的30+女性脱单,远高于传统相亲角8%的成功率。跨国婚恋异军突起,成都某德语教师通过国际交友平台与德国工程师结缘,突破地域与年龄限制。

价值重构:非婚生育与事业突围

高知女性开辟新赛道:2025年冻卵咨询量同比激增150%,上海某投行女总监选择单身生育,获企业“育儿弹性工作制”支持。杭州电商女高管以“事业合伙人”模式重构亲密关系,与95后设计师共创品牌,实现情感与事业双赢。

四、未来展望:多元婚恋生态的曙光

代际观念更迭

95后男性对姐弟恋接受度达64%,某平台数据显示30+女性与25-28岁男性匹配率年增15%。深圳某创业园区,“女强男弱”婚姻占比已达21%,打破传统收入结构。

政策与社会支持

国家试点“婚育友好型企业认证”,对提供冻卵福利、弹性育儿假的企业给予税收优惠。部分城市设立“大龄女性职业发展基金”,缓解事业与婚育冲突。

价值评价体系重塑

新生代提出“婚姻三维度”理论:经济共同体(30%)+情感陪伴体(40%)+成长协作体(30%)。北京某高校开设“亲密关系经济学”课程,教授如何量化匹配价值观、消费观等隐性指标。

结语:从“剩女”到“盛女”的价值觉醒

当1.2亿30+未婚女性中,已有47%将“自我实现”置于婚姻之前,这场婚恋困局的本质已超越传统认知。正如上海某金融精英的宣言:“我的价值不需要婚姻背书,而是由我创造的社会价值定义。”在资本裹挟与传统桎梏的夹缝中,中国大龄女性正以破局者的姿态,书写着新时代的婚恋叙事——不是被“剩下”,而是主动“盛放”。